医療関係者

抗微生物薬適正使用の手引き 第三版

目次

用語集

【抗菌薬の種類】

| 分類 | 区分 | 抗菌薬名 | 一般名 | 略語 | |

|---|---|---|---|---|---|

| β-ラクタム系 | ペニシリン系 | 注射 | アンピシリン | アンピシリンナトリウム | ABPC |

| 注射 | スルバクタム/アンピシリン | スルバクタムナトリウム/アンピシリンナトリウム | SBT/ABPC | ||

| 注射 | ピペラシリン | ピペラシリン水和物 | PIPC | ||

| 注射 | タゾバクタム/ピペラシリン | タゾバクタム/ピペラシリン水和物 | TAZ/PIPC | ||

| 第1世代セファロスポリン系 | 注射 | セファゾリン | セファゾリンナトリウム水和物 | CEZ | |

| 第3世代セファロスポリン系 | 注射 | セフォタキシム | セフォタキシムナトリウム | CTX | |

| 注射 | セフタジジム | セフタジジム水和物 | CAZ | ||

| 注射 | セフトリアキソン | セフトリアキソンナトリウム水和物 | CTRX | ||

| 第4世代セファロスポリン系 | 注射 | セフェピム | セフェピム塩酸塩水和物 | CFPM | |

| オキサセフェム系 | 注射 | フロモキセフ | フロモキセフナトリウム | FMOX | |

| セファマイシン系 | 注射 | セフメタゾール | セフメタゾールナトリウム | CMZ | |

| β-ラクタマーゼ阻害剤配合セファロスポリン系 | 注射 | タゾバクタム/ セフトロザン | タゾバクタムナトリウム/ セフトロザン硫酸塩 | TAZ/CTLZ | |

| カルバペネム系 | 注射 | メロペネム | メロペネム水和物 | MEPM | |

| 注射 | イミペネム/ シラスタチン | イミペネム水和物/ シラスタチンナトリウム | IPM/CS | ||

| 注射 | レレバクタム/イミペネム/ シラスタチン | レレバクタム水和物/イミペネム水和物/シラスタチンナトリウム | REL/IPM/CS | ||

| モノバクタム系 | 注射 | アズトレオナム | アズトレオナム | AZT | |

| グリコペプチド系 | 注射 | テイコプラニン | テイコプラニン | TEIC | |

| 注射 | バンコマイシン | バンコマイシン塩酸塩 | VCM | ||

| オキサゾリジノン系 | 注射 | リネゾリド | リネゾリド | LZD | |

| リポペプチド系 | 注射 | ダプトマイシン | ダプトマイシン | DAP | |

| キノロン系(フルオロキノロン系) | 注射 | シプロフロキサシン | シプロフロキサシン | CPFX | |

| 注射 | レボフロキサシン | レボフロキサシン水和物 | LVFX | ||

| アミノグリコシド系 | 注射 | アミカシン | アミカシン硫酸塩 | AMK | |

| 注射 | ゲンタマイシン | ゲンタマイシン硫酸塩 | GM | ||

| 注射 | トブラマイシン | トブラマイシン | TOB | ||

| テトラサイクリン系 | 注射 | チゲサイクリン | チゲサイクリン | TGC | |

| 注射 | ミノサイクリン | ミノサイクリン塩酸塩 | MINO | ||

| リンコマイシン系 | 注射 | クリンダマイシン | クリンダマイシンリン酸エステル | CLDM | |

| ポリペプチド系 | 注射 | コリスチン | コリスチンメタンスルホン酸 ナトリウム |

CL | |

| その他抗菌薬 | サルファ剤 | 注射 | スルファメト/キサゾール/トリメトプリム | スルファメトキサゾール/トリメトプリム | ST |

| ニトロイミダゾール系 | 注射 | メトロニダゾール | メトロニダゾール | MNZ | |

| ホスホマイシン系 | 注射 | ホスホマイシン | ホスホマイシンナトリウム | FOM | |

| 抗真菌薬 | ポリエンマクロライド系 | 注射 | アムホテリシンB | アムホテリシンB | AMPH-B |

| 注射 | リポソーマルアムホテリシンB | アムホテリシンB | L-AMB | ||

| トリアゾール系 | 注射 | フルコナゾール | フルコナゾール | FLCZ | |

| 注射 | ホスフルコナゾール | ホスフルコナゾール | F-FLCZ | ||

| 注射 | ボリコナゾール | ボリコナゾール | VRCZ | ||

| エキノキャンディン系 | 注射 | カスポファンギン | カスポファンギン酢酸塩 | CPFG | |

| 注射 | ミカファンギン | ミカファンギンナトリウム水和物 | MCFG | ||

| β-ラクタム系 | ペニシリン系 | 経口 | ベンジルペニシリンベンザチン | ベンジルペニシリンベンザチン 水和物 |

PCG |

| 経口 | アモキシシリン | アモキシシリン水和物 | AMPC | ||

| 経口 | クラブラン酸/ アモキシシリン | クラブラン酸カリウム/アモキシシリン水和物 | CVA/AMPC | ||

| 第1世代セファロスポリン系 | 経口 | セファレキシン | セファレキシン | CEX | |

| 第3世代セファロスポリン系 | 経口 | セフカペン | セフカペン ピボキシル塩酸塩 水和物 |

CFPN-PI | |

| 経口 | セフジトレン | セフジトレン ピボキシル | CDTR-PI | ||

| 経口 | セフテラム | セフテラム ピボキシル | CFTM-PI | ||

| 経口 | セフポドキシム | セフポドキシム プロキセチル | CPDX-PR | ||

| カルバペネム系 | 経口 | テビペネム | テビペネム ピボキシル | TBPM-PI | |

| ペネム系 | 経口 | ファロペネム | ファロペネムナトリウム水和物 | FRPM | |

| オキサゾリジノン系 | 経口 | リネゾリド | リネゾリド | LZD | |

| キノロン系(フルオロキノロン系) | 経口 | ガレノキサシン | メシル酸ガレノキサシン水和物 | GRNX | |

| 経口 | シプロフロキサシン | シプロフロキサシン塩酸塩水和物 | CPFX | ||

| 経口 | モキシフロキサシン | モキシフロキサシン塩酸塩 | MFLX | ||

| 経口 | レボフロキサシン | レボフロキサシン水和物 | LVFX | ||

| テトラサイクリン系 | 経口 | ドキシサイクリン | ドキシサイクリン塩酸塩水和物 | DOXY | |

| 経口 | ミノサイクリン | ミノサイクリン塩酸塩 | MINO | ||

| 経口 | テトラサイクリン | テトラサイクリン塩酸塩 | TC | ||

| リンコマイシン系 | 経口 | クリンダマイシン | クリンダマイシン塩酸塩 | CLDM | |

| マクロライド系 | 経口 | アジスロマイシン | アジスロマイシン水和物 | AZM | |

| 経口 | エリスロマイシン | エリスロマイシンエチルコハク酸 エステル |

EM | ||

| 経口 | クラリスロマイシン | クラリスロマイシン | CAM | ||

| 経口 | フィダキソマイシン | フィダキソマイシン | FDX | ||

| グリコペプチド系 | 経口 | バンコマイシン | バンコマイシン塩酸塩 | VCM | |

| その他抗菌薬 | サルファ剤 | 経口 | スルファメト キサゾール/トリメトプリム |

スルファメトキサゾール/トリメトプリム | ST |

| ニトロイミダゾール系 | 経口 | メトロニダゾール | メトロニダゾール | MNZ | |

| ホスホマイシン系 | 経口 | ホスホマイシン | ホスホマイシンカルシウム水和物 | FOM | |

| 抗真菌薬 | トリアゾール系 | 経口 | フルコナゾール | フルコナゾール | FLCZ |

| 経口 | ボリコナゾール | ボリコナゾール | VRCZ | ||

【細菌・ウイルスの種類】

| 和名 | 学名 |

|---|---|

| グラム陰性桿菌 | |

| アシネトバクター・バウマニ | Acinetobacter baumannii |

| インフルエンザ菌 | Haemophilus influenzae |

| 腸管出血性大腸菌 | Enterohemorrhagic E. coli: EHEC |

| 腸管毒素原性大腸菌 | Enterotoxigenic E. coli: ETEC |

| 大腸菌 | Escherichia coli |

| クレブシエラ・ニューモニエ(肺炎桿菌) | Klebsiella pneumoniae |

| クレブシエラ・オキシトカ | Klebsiella oxytoca |

| エルシニア属菌 | Yersinia enterocolitica |

| エンテロバクター属菌 | Enterobacter spp. |

| 赤痢菌 | Shigella spp. |

| 腸炎ビブリオ | Vibrio parahaemolyticus |

| コレラ菌 | Vibrio cholerae |

| カンピロバクター・ジェジュニ | Campylobacter jejuni |

| 百日咳菌 | Bordetella pertussis |

| サルモネラ属菌 | Salmonella spp. |

| フソバクテリウム属菌 | Fusobacterium spp. |

| バクテロイデス属菌 | Bacteroides spp. |

| プロビデンシア属菌 | Providencia spp. |

| プロテウス・ミラビリス | Proteus mirabilis |

| セラチア・マルセッセンス | Serratia marcescens |

| シトロバクター・フロインディー | Citrobacter freundii |

| ステノトロフォモナス・マルトフィリア | Stenotrophomonas maltophilia |

| チフス菌 | Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi |

| パラチフスA菌 | Salmonella enterica subsp. enterica serovarParatyphi A |

| グラム陽性桿菌 | |

| ウェルシュ菌 | Clostridium perfringens |

| ボツリヌス菌 | Clostridium botulinum |

| クロストリディオイデス・ディフィシル | Clostridioides difficile |

| セレウス菌 | Bacillus cereus |

| バチルス属菌 | Bacillus spp. |

| プロピオニバクテリウム属菌 | Propionibacterium spp. |

| コリネバクテリウム属菌 | Corynebacterium spp. |

| グラム陰性球菌 | |

| モラクセラ・カタラーリス | Moraxella catarrhalis |

| グラム陽性球菌 | |

| 腸球菌(エンテロコッカス属菌) | Enterococcus spp. |

| 肺炎球菌 | Streptococcus pneumoniae |

| A群β溶血性連鎖球菌 | Group A β-hemolytic Streptococcus spp.: GAS |

| 黄色ブドウ球菌 | Staphylococcus aureus |

| 表皮ブドウ球菌 | Staphylococcus epidermidis |

| スタフィロコッカス・ルグドゥネンシス | Staphylococcus lugdunensis |

| コアグラーゼ陰性ブドウ球菌 | Coagulase negative Staphylococci: CNS |

| 真菌 | |

| カンジダ属菌 | Candida spp. |

| 非定型菌、その他の細菌 | |

| マイコプラズマ | Mycoplasma spp. |

| クラミジア・ニューモニエ | Chlamydophila pneumoniae |

| クラミジア属菌 | Chlamydia spp. |

| レジオネラ | Legionella spp. |

| 赤痢アメーバ | Entamoeba histolytica |

| 薬剤耐性菌 | |

| カルバペネム耐性A. baumannii | Carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii: CRAB |

| 多剤耐性アシネトバクター | Multidrug-resistant Acinetobacter spp.: MDRA |

| AmpC産生腸内細菌目細菌 | AmpC producing Enterobacterales |

| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌 | Carbapenem-resistant Enterobacterales: CRE |

| 難治耐性緑膿菌 | Difficult-to-treat resistance P. aeruginosa: DTR-PA |

| 基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ産生 | Extended-spectrum β-lactamase: ESBL |

| メチシリン耐性(感受性)黄色ブドウ球菌 | Methicillin-Resistant[Susceptible] Staphylococcus aureus: MRSA [MSSA] |

| 多剤耐性緑膿菌 | Multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa: MDRP |

| バンコマイシン耐性腸球菌 | Vancomycin-resistant Enterococci: VRE |

【略語一覧】

| 略語 | 英名 | 和名 |

|---|---|---|

| 組織名 | ||

| ACP | American College of Physicians | 米国内科学会 |

| CDC | Centers for Disease Control and Prevention | 米国疾病予防管理センター |

| CLSI | Clinical and Laboratory Standards Institute | 臨床・検査標準協会 |

| ESCMID | European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases | 欧州臨床微生物・感染症学会 |

| EUCAST | European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing | 欧州抗菌薬感受性試験法検討委員会 |

| FDA | Food and Drug Administration | 米国食品医薬品局 |

| IDSA | Infectious Diseases Society of America | 米国感染症学会 |

| JAID | Japanese Association for Infectious Diseases | 日本感染症学会 |

| 用語名 | ||

| AST | Antimicrobial Stewardship Team | 抗菌薬適正使用支援チーム |

| CAUTI | Catheter-associated urinary tract infections | カテーテル関連尿路感染症 |

| CDI | Clostridioides difficile Infection | クロストリディオイデス・ディフィシル感染症 |

| CLABSI | Central line-associated bloodstream infection | 中心静脈カテーテル関連血流感染症 |

| CRBSI | Catheter-related blood stream infection | カテーテル関連血流感染症 |

| SSI | Surgical site infection | 手術部位感染症 |

| TDM | Therapeutic Drug Monitoring | 治療薬物モニタリング |

1. はじめに

(1) 策定の経緯

抗微生物薬注 は現代の医療において重要な役割を果たしており、感染症の治癒、患者の予後の改善に大きく寄与してきた1。その一方で、抗微生物薬には、その使用に伴う有害事象や副作用が存在することから、抗微生物薬を適切な場面で適切に使用することが求められている1。近年、そのような不適正な抗微生物薬使用に伴う有害事象として、薬剤耐性菌とそれに伴う感染症の増加が国際社会でも大きな課題の一つに挙げられるようになってきている1。不適正な抗微生物薬使用に対してこのまま何も対策が講じられなければ、2050年には全世界で年間1,000万人が薬剤耐性菌により死亡することが推定されており、2019年時点で既に薬剤耐性菌が関連した死亡者が年間約490万人、薬剤耐性菌が原因による死亡者数が約120万人と推計されている2-4。また、1980年代以降、新たな抗微生物薬の開発は減少する一方で、病院内を中心に新たな薬剤耐性菌の脅威が増加していること1から、抗微生物薬を適正に使用しなければ、将来的に感染症を治療する際に有効な抗菌薬が存在しないという事態になることが憂慮されている5。今の段階で限りある資源である抗菌薬を適正に使用することで上記の事態を回避することが重要であり、薬剤耐性(Antimicrobial Resistance: AMR)対策として抗微生物薬の適正使用が必要である。

2015年5月に開催された世界保健総会では、薬剤耐性対策に関するグローバルアクションプランが採択され、それを受けて日本でも2016年4月に薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(2016-2020)を策定し、2023年4月に薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(2023-2027)を更新した1。その中でも、抗微生物薬の適正使用は、薬剤耐性対策として、日頃の臨床の現場で医療従事者及び患者を含む医療に関わるすべての者が対応すべき最重要の分野の一つとしている1。

日本における抗微生物薬使用量については、処方販売量を基にした研究において、人口千人あたりの抗菌薬の1日使用量が10.22DID(DDDs: Defined Daily Doses/1,000 inhabitants/day)注 との試算が示されており、そのうち90.1%が経口抗菌薬と報告されている6。また、諸外国との比較から、日本では、経口の第3世代セファロスポリン系抗菌薬、フルオロキノロン系抗菌薬、マクロライド系抗菌薬の使用量が多いことが指摘されている1。日本の医療現場における抗微生物薬の不適正使用の頻度・割合は現状として判然としないものの、米国では処方された抗微生物薬の少なくとも30%程度は不適正使用であることが示されており7、日本においても、65歳以下の患者の下痢症で過剰に抗菌薬が処方され8、小児の肺炎でガイドラインを遵守して抗菌薬を処方している施設が4分の1しかない9。一方で、小児抗菌薬適正使用加算導入により対象年齢の抗菌薬処方が減少し、加えて医療提供者に対する教育効果により全年齢で抗菌薬処方を減少させていた10。そのため、日本でも引き続き抗微生物薬の適正使用を推進していくことが必要である。 このような経緯のもと、本手引きでは、適正な感染症診療に係る指針を明確にすることで、抗微生物薬の適正使用を推進していくことを目指している。

注1 抗微生物薬等については、以下の様な詳細な定義があるものの、実際の医療では、抗菌薬、抗生物質、抗生剤の三つの用語は細菌に対して作用する薬剤の総称として互換性をもって使用されている。(以下、日本化学療法学会抗菌化学療法用語集、薬剤耐性[AMR]対策アクションプラン等を参照した。)

抗微生物薬(antimicrobial agents, antimicrobials):微生物(一般に細菌、真菌、ウイルス、寄生虫に大別される)に対する抗微生物活性を持ち、感染症の治療、予防に使用されている薬剤の総称。ヒトで用いられる抗微生物薬は抗菌薬(細菌に対する抗微生物活性を持つもの)、抗真菌薬、抗ウイルス薬、抗寄生虫薬を含む。

抗菌薬(antibacterial agents):抗微生物薬の中で細菌に対して作用する薬剤の総称として用いられる。

抗生物質(antibiotics):微生物、その他の生活細胞の機能阻止又は抑制する作用(抗菌作用と言われる)を持つ物質であり、厳密には微生物が産出する化学物質を指す。

抗生剤:抗生物質の抗菌作用を利用した薬剤を指す通称。

注2 DDD:Defined Daily Doseの略称。成人患者(体重70kg)においてその薬剤が主な適応として使用される時の平均的な投与量のことであり、世界保健機関は各薬剤のDDDの値を提供している。

物薬の不適正使用の頻度・割合は現状として判然としないものの、米国では処方された抗微生物薬の少なくとも30%程度は不適正使用であることが示されており7、日本においても、65歳以下の患者の下痢症で過剰に抗菌薬が処方され8、小児の肺炎でガイドラインを遵守して抗菌薬を処方している施設が4分の1しかない9。一方で、小児抗菌薬適正使用加算導入により対象年齢の抗菌薬処方が減少し、加えて医療提供者に対する教育効果により全年齢で抗菌薬処方を減少させていた10。そのため、日本でも引き続き抗微生物薬の適正使用を推進していくことが必要である。

このような経緯のもと、本手引きでは、適正な感染症診療に係る指針を明確にすることで、抗微生物薬の適正使用を推進していくことを目指している。

(2) 策定の目的

本手引きの策定の主たる目的は、適正な感染症診療が広がることで、患者に有害事象をもたらすことなく、抗微生物薬の不適正使用を減少させることにある。日本の薬剤耐性(AMR)アクションプラン(2023-2027)の成果指標では「2027年までに人口千人あたりの一日抗菌薬使用量を2020年の水準から15%減少させる」、「2027年までに人口千人あたりのカルバペネム系の一日静注抗菌薬使用量を2020年の水準から20%削減する」こと等が設定されている1が、これらは適正な感染症診療の普及を進めた結果としての成果と考えるべきである。

(3) 手引きの対象

本手引きの第二版においては、主に外来診療を行う医療従事者を対象として作成していた。しかし、今回第三版に改訂するにあたり、入院患者における抗微生物薬適正使用に関する項も追加し、より幅広い患者を対象としたものとなるよう、内容のさらなる充実を図った。なお、推奨事項の内容は、抗微生物薬の適正使用の概念の普及、推進を遂行するために欠かせない、処方を行わない医療従事者や患者も対象とした内容としていることから、すべての医療従事者や患者にご一読頂きたい。

(i) 一般外来編

外来診療を行う医療従事者の中でも、特に診察や処方、保健指導を行う医師を対象として作成した。上述の通り、日本の抗微生物薬使用の多くは経口抗菌薬であること、さらに使用量が多い経口抗菌薬である第3世代セファロスポリン系抗菌薬、フルオロキノロン系抗菌薬、マクロライド系抗菌薬の処方の多くは外来診療で処方されていることが推測されるため、各論の前半部分では、外来診療で各医療従事者が主に抗微生物薬の必要な状況と必要でない状況を判別できるよう支援することを念頭に置いた内容とした。

(ii) 入院患者における抗微生物薬適正使用編

「入院患者の感染症に対する基本的な考え方」では外来患者と比較してより複雑な病態が想定される入院患者に対して適切に抗微生物薬を使用するための基本的な考え方について解説した。医療機関で入院患者の診療に関わる様々な医療従事者を対象としている。別冊の「入院患者の感染症で問題となる微生物」では、各医療機関で実際に入院患者の感染症の治療にあたる医療従事者(感染症診療を専門とする医療従事者や院内の抗菌薬適正使用支援チーム[Antimicrobial Stewardship Team: AST]を含む)を対象に、薬剤耐性菌を含む入院患者の感染症に対する具体的な治療につき解説した。

(4) 想定する患者群

本手引きでは、外来患者・入院患者に関しそれぞれ以下のような患者群を想定している。例えば、ペニシリンアレルギーを有している症例に対する処方等、本手引きの範囲を超える内容については、専門医に相談することや成書を参照することをご検討頂きたい。入院患者の抗微生物薬適正使用に関しては、院内のASTや感染症専門医等へのコンサルテーションも積極的に活用することが推奨される。

(i) 外来患者

後述のように、患者数が多い急性気道感染症や急性下痢症では、外来診療において抗菌薬をはじめとする抗微生物薬が必要な状況は限定されている。本手引きの各論では、薬剤耐性対策の中でも特に重要な抗菌薬の適正使用を推進するため、諸外国での現状及び日本において過剰な処方が指摘されている抗菌薬の種類6,7から総合的に判断し、不必要に抗菌薬が処方されていることが多いと考えられる急性気道感染症及び急性下痢症の患者に焦点を当てて記載している。本手引きでは、基礎疾患のない患者を対象とし、成人及び学童期以上の小児編、及び乳幼児編と分けて記載している。

(ii) 入院患者

医療機関においては、感染症の治療のために入院する患者のみでなく、他疾患の治療のための入院中に感染症を発症する場合や、感染症疾患の治療中に別の感染症を併発する場合もある。その大半は医療関連感染症であり、医療デバイス挿入や手術に関連したものは国内でもサーベイランスの対象になっている11-13。医療関連感染症は患者の在院日数の延長や合併症発生率・致命率の上昇、医療費の増加等への影響が甚大でその予防は極めて重要である14。しかし、本稿の内容は抗微生物薬適正使用に焦点を絞っているため予防に関する記載は含まず、医療関連感染症を含む「入院患者の感染症」に対する抗菌薬の適正使用の基本的な考え方について概説し、その具体的な治療法に関して別冊に記した。

医療施設は、薬剤耐性の発生やその伝播に重要な役割を果たしており、医療施設における感染症に対する抗菌薬の適正使用は薬剤耐性対策において不可欠である15。なお、適正使用の考え方の原則に関しては小児にも適応可能な内容であるが、特に具体的な処方例に関しては腎機能正常な成人患者を対象にして記載されている。このため、小児への使用や腎機能障害時の用法用量調整に関しては、成書の参照や専門医へのコンサルテーション等、個別のアプローチを行うことを推奨する。

本編の中における重症患者や免疫不全患者については、それぞれ臓器機能不全や敗血症性ショックを呈しているもの16、免疫抑制剤や化学療法の投与を受けているものや原発性・後天性免疫不全症候群等17を主な対象としているが、個々の患者における経過や現状を加味して判断することが望ましい。

なお、抗微生物薬等の処方については、添付文書に記載された内容を確認の上、適切に行うことが重要である。また、参考資料として、本手引きの推奨事項に沿って診療を行う上で確認すべき項目をまとめた資料を掲載しているので適宜利用頂きたい。

(5) 科学的根拠の採用方針

急性気道感染症に関して、日本感染症学会(Japanese Association for Infectious Diseases: JAID)、日本化学療法学会(Japanese Society of Chemotherapy: JSC)、日本小児感染症学会、日本小児呼吸器学会、日本耳鼻咽喉科学会、日本鼻科学会、米国疾病予防管理センター(Centers for Disease Control and Prevention: CDC)、米国内科学会(American College of Physicians: ACP)、米国感染症学会(Infectious Diseases Society of America: IDSA)、米国小児科学会(American Academy of Pediatrics: AAP)、欧州臨床微生物・感染症学会(European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases: ESCMID)、英国国立医療技術評価機構(National Institute for Health and Care Excellence: NICE)等の専門家集団による現在の診療ガイドラインの推奨を踏まえつつ、最新の科学的根拠を反映させるために統合解析(メタアナリシス:Meta-analysis)、系統的レビュー(Systematic Review)、無作為化比較試験(Randomized Clinical Trial)に関する文献検索を行った。文献検索はCochrane Library、PubMed及び医中誌において2017年1月1日-2023年1月31日まで行った。英語論文では、“acute bronchitis” OR “respiratory tract infection” OR “pharyngitis” OR “rhinosinusitis” OR “the common cold” OR “bronchiolitis” OR “croup”をMedical Subject Headings (MeSH) termsとして、日本語論文では、「急性気管支炎」OR「気道感染症」OR「咽頭炎」OR「鼻副鼻腔炎」OR「普通感冒」をキーワードとして検索を行った。

急性下痢症に関しては、JAID/JSC、IDSA、米国消化器病学会(American College Of Gastroenterology: ACG)、世界消化器病学会(World Gastroenterology Organisation: WGO)等の専門家集団による現在の診療ガイドラインの推奨を踏まえつつ、英語論文では、“diarrhea”AND (“acute disease” OR “infectious diarrhea” OR “dysentery” OR “acute gastroenteritis”) をMeSH termsとして、日本語論文では、「胃腸炎」OR「急性下痢」をキーワードとして検索を行った。

なお、急性気道感染症に関しては、慢性の肺疾患や免疫不全のない健康な成人及び小児に、急性下痢症に関しては、慢性の腸疾患や免疫不全のない健康な成人及び小児に対象を限定して検索を行った。

入院患者に関して、JAID/JSC、CDC、IDSA、ESCMID、NICE等の専門家集団による現在の診療ガイドラインの推奨を踏まえつつ、各項専門家の文献を追加した。なお、入院編については、添付文書の適応症に含まれていない場合や添付文書推奨量の上限を超える場合、社会保険診療報酬支払基金審査情報提供事例に記載のある場合は、用法用量の末尾に「¶」を挿入し補遺に注釈を記載した。

2. 総論

(1) 抗微生物薬適正使用とは

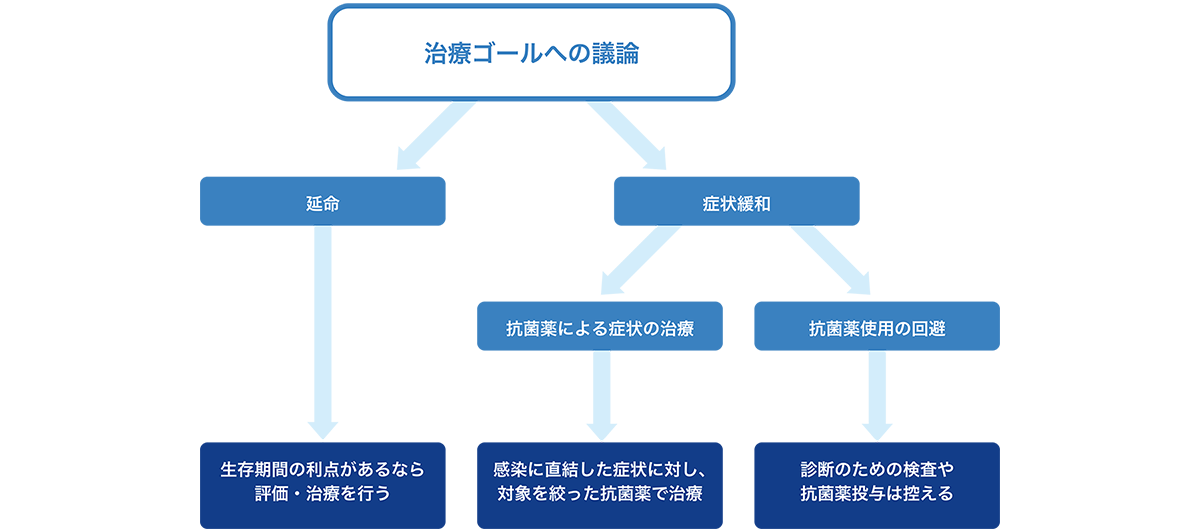

抗微生物薬適正使用注 とは、文字通り抗微生物薬を適正に使用するための取組(介入)に係る全般的な概念である。抗微生物薬適正使用では、主に抗微生物薬使用の適応を判断し、治療選択、使用量、使用期間等を明確に評価して、抗微生物薬が投与される患者のアウトカムを改善し、有害事象を最小限にすることを主目的としている18。 これまでの研究では、抗微生物薬適正使用の方法として、処方後監査と直接の処方者への情報提供、特定の抗微生物薬の採用の制限や処方前許可制の仕組み、抗微生物薬使用の教育・普及啓発、より狭域な抗微生物薬への変更、治療指針の導入、静注抗微生物薬から経口抗微生物薬への変更、迅速診断の導入、処方を遅らせるような介入(抗菌薬の延期処方等)等が挙げられており、日常診療では、これらの介入を単独又は複数組み合わせて、抗微生物薬適正使用を進めていくことになる。なお、どの介入が適しているかに関しては、抗微生物薬適正使用を行う診療の状況(入院診療、外来診療)や、実際に適正使用を行う医療機関の資源の充実度により異なると考えられている19。

(2) 抗微生物薬使用の適応病態

抗微生物薬使用の適応となる病態は、原則として抗微生物薬の投与が標準治療として確立している感染症と診断されている、又は強く疑われる病態である。その適応以外での抗微生物薬使用は最小限に止めるべきであり、また、細菌感染症であっても、抗菌薬を使用しなくても自然軽快する感染症も存在するため、各医師は、抗菌薬の適応病態を自らが関わる診療の状況ごとに把握しておくべきである。

患者は、適切に処方された抗菌薬については、症状が改善したからといって途中でやめるのではなく、医師の指示通り最後まで服用すべきである。また、医師から抗菌薬の服用中止の指示が出され、抗菌薬が余る状況になった際には、それらの抗菌薬は適切に廃棄すべきである。

なお、外来診療における対応が困難な患者が受診した場合は、速やかに適切な医療機関に搬送すべきである。その際、その後の培養検査の感度を損なうことのないよう、抗菌薬を投与する前に適切な培養検査(血液培養の複数セット採取、喀痰や尿のグラム染色・培養)を実施することが望ましい。

(3) 抗微生物薬の不適正使用とは

本手引きでは、抗微生物薬が適正使用されていない状況を「不必要使用」と「不適切使用」に大別して記載する。「不必要使用」とは、抗微生物薬が必要でない病態において抗微生物薬が使用されている状態を指す。また、「不適切使用」とは抗微生物薬が投与されるべき病態であるが、その状況における抗微生物薬の選択、使用量、使用期間が標準的な治療から逸脱した状態を指す。

以前に処方された抗菌薬を保存しておき、発熱等の際に患者が自らの判断で服用することは、「不必要使用」又は「不適切使用」のいずれかになる可能性が考えられるが、このような抗微生物薬の使用は、感染症の診断を困難にするばかりではなく、安全性の側面(薬剤の副作用、必要量以上の投与等)からも問題がある。特殊な状況を除いて、患者はこのような行為は慎み、医療従事者は上記のような使用をしないように患者に伝えることが重要である。

(4) その他

感染症を予防することは、抗微生物薬が必要な病態を減らし、抗微生物薬の使用を減らすことにつながる。そのような急性気道感染症及び急性下痢症の予防に関しても配慮されるべき事項について要点を記載する。

(i) 手指衛生(手洗い)

手指衛生は、急性気道感染症及び急性下痢症を起こしうる微生物(主にウイルス)の伝播を防ぐことが知られており、特に小児からの急性気道感染症の伝播に対して効果が高いこと20や、急性下痢症の発生を減少させること21が報告されている。手指衛生の方法はいくつかあるが、主に①アルコール含有擦式消毒薬の使用と、②石鹸と流水の使用が挙げられるが、鼻汁、痰、吐物等が手に付着した場合(目で見える汚れがある場合)には流水と石鹸での手指衛生が推奨されている22。特に、ノロウイルスによる急性下痢症では、アルコール含有擦式消毒薬による手指衛生は十分でなく、石鹸と流水が好ましい旨を示している23。

(ii) ワクチン接種

急性気道感染症及び急性下痢症の一部には予防効果が期待されるワクチンが存在する。すなわち、気道感染症においてはインフルエンザワクチンや百日咳ワクチン(ジフテリア、破傷風、不活化ポリオとの四種混合ワクチン[DPT-IPV]、又はジフテリア、破傷風との三種混合ワクチン[DPT]に含まれる)、麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)、新型コロナウイルスワクチン、細菌性肺炎の原因となる肺炎球菌に対するワクチン、Haemophilus influenzae b型に対するワクチン(ヒブワクチン)、急性下痢症においてはロタウイルスワクチンである。日本では、四種混合DPT-IPVワクチン、MRワクチン、沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン、ヒブワクチン、ロタウイルスワクチンは小児の定期接種、23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン、インフルエンザワクチンは高齢者の定期接種、またインフルエンザワクチン(高齢者を除く)、三種混合DPTワクチンは任意接種で接種が可能である24。2023年10月現在、新型コロナウイルスワクチンは月齢6か月以上で公費助成される。

(iii) 咳エチケット

咳エチケットは、人から人への微生物の伝播を防ぎ、急性気道感染症の予防につながることから、推奨されている

- 咳やくしゃみが出る時は、できるだけマスクをすること

- とっさの咳やくしゃみの際にマスクがない場合は、ティッシュや上腕の内側等で口と鼻を覆い、顔を他の人に向けないこと

- 鼻汁・痰等を含んだティッシュはすぐにゴミ箱に捨て、すぐに手を洗うこと等

(iv) マスク

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行に伴い、マスクの有効性に関する研究が世界各地で行われた。研究によって流行状況等も異なるため、解釈には注意が必要だが、マスクによる感染予防効果を示唆する研究も複数認められている25。

また、成人およびマスクができる年齢の小児では、室内で人が多い混雑した場所等でのマスク着用は、咳やくしゃみによる飛沫の拡散を抑えることができる26。

(v) うがい

うがいによる急性気道感染症の予防効果の検証は、ほとんど行われていない。日本で行われた無作為化比較試験では、一般的なケア群、水によるうがい群、ヨードによるうがい群の3群に分けて比較が行われ、水によるうがい群の参加者の方が一般的なケア群に比べて急性気道感染症の発生率が低く、うがいが有効であることが報告されている27。しかしながら、この研究が非盲検化試験であることや結果の妥当性の検証が難しいこと、さらに、ビタミンDとうがいの急性気道感染症に対する予防効果を検証した無作為化比較試験では、うがいの有効性が証明できなかったこと28等から、うがいの急性気道感染症に対する予防効果については未だに議論がある。

3. 引用文献

- 国際的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議. 薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン 2023-2027. 東京: 内閣官房; 2023.

- Ardal C, Outterson K, Hoffman SJ, et al. International cooperation to improve access to and sustain effectiveness of antimicrobials. Lancet. 2016;387(10015):296-307.

- The Review on Antimicrobial Resistance. Tackling Drug-Resistant Infections Globally: Final Report and Recommendations. https://amr-review.org/Publications.html. 最終閲覧日2023年3月24日.

- Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis, Antimicrobial Resistance Collaborators, Lancet. 2022;399(10325):629-655.

- Arias CA, Murray BE. Antibiotic-resistant bugs in the 21st century - a clinical super-challenge. N Engl J Med. 2009;360(5):439-443.

- 全国抗菌薬販売量2022年調査データ. AMRCRC. https://amrcrc.ncgm.go.jp/surveillance/020/file/Sales_2013-2022_1.pdf

- Fleming-Dutra KE, Hersh AL, Shapiro DJ, et al. Prevalence of Inappropriate Antibiotic Prescriptions Among US Ambulatory Care Visits, 2010-2011. JAMA. 2016;315(17):1864-1873.

- Akane Ono, Kensuke Aoyagi, et al. Trends in healthcare visits and antimicrobial prescriptions for acute infectious diarrhea in individuals aged 65 years or younger in Japan from 2013 to 2018 based on administrative claims database: a retrospective observational study, BMC Infect Dis. 2021 Sep 21;21(1):983.

- Yusuke Okubo, Kazuhiro Uda, et al. National trends in appropriate antibiotics use among pediatric inpatients with uncomplicated lower respiratory tract infections in Japan, J Infect Chemother. 2020 Nov;26(11):1122-1128.

- Jindai K, Itaya T, Ogawa Y, Kamitani T, Fukuhara S, Goto M, Yamamoto Y. Decline in oral antimicrobial prescription in the outpatient setting after nationwide implementation of financial incentives and provider education: An interrupted time-series analysis. Infect Control Hosp Epidemiol. 2023 Feb;44(2):253-259.

- JANIS 厚生労働省 院内感染対策サーベイランス事業https://janis.mhlw.go.jp/about/index.html. 最終閲覧日2023年6月19日.

- 日本環境感染学会 JHAIS委員会http://www.kankyokansen.org/modules/iinkai/index.php?content_id=4. 最終閲覧日2023年6月19日.

- J-SIPHE 感染対策連携共通プラットフォーム https://j-siphe.ncgm.go.jp/. 最終閲覧日2023年6月19日.

- WHO. report on the burden of endemic health care-associated infection worldwide http://apps.who.int/iris/handle/10665/80135. 最終閲覧日2023年6月19日.

- National Action Plan to Prevent Health Care-Associated Infections: Road Map to Elimination Phase Four: Coordination among Federal Partners to Leverage HAI Prevention and Antibiotic Stewardship, February 5th, 2018. https://health.gov/sites/default/files/2019-09/National_Action_Plan_to_Prevent_HAIs_Phase_IV_2018.pdf. 最終閲覧日2023年6月19日.

- Evans L, Rhodes A, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2021. Crit Care Med. Nov 1 2021;49(11):e1063-e1143

- Poutsiaka DD, et al. Risk factors for death after sepsis in patients immunosuppressed before the onset of sepsis, Scand J Infect Dis, 2009;41(6-7):469-479.

- Barlam TF, Cosgrove SE, Abbo LM, et al. Implementing an Antibiotic Stewardship Program: Guidelines by the Infectious Diseases Society of America and the Society for Healthcare Epidemiology of America. Clin Infect Dis. 2016;62(10):e51-77. Drekonja DM, Filice GA, Greer N, et al. Antimicrobial stewardship in outpatient settings: a systematic review. Infect Control Hosp Epidemiol. 2015;36(2):142-152.

- Arnold SR, Straus SE. Interventions to improve antibiotic prescribing practices in ambulatory care. Cochrane Database Syst Rev. 2005;(4):CD003539.

- Jefferson T, Del Mar CB, Dooley L, et al. Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses. Cochrane Database Syst Rev. 2011;(7):CD006207.

- Ejemot-Nwadiaro RI, Ehiri JE, Arikpo D, Meremikwu MM, Critchley JA. Hand washing promotion for preventing diarrhoea. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(9):CD004265.

- Mayo Clinic. Norovirus Infection.

- 厚生労働省健康局結核感染症課. ノロウイルスに関するQ&A. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html. 最終閲覧日2023年3月24日.

- 国立感染症研究所. 日本の定期/任意予防接種スケジュール. http://www.nih.go.jp/niid/images/vaccine/schedule/2016/JP20161001.png. Published 2016. 最終閲覧日2023年3月24日.

- 厚生労働省健康局結核感染症課. インフルエンザQ&A. http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html. Published 2016. 最終閲覧日2023年3月24日.

- 厚生労働省第116回(令和5年2月8日)新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード.資料3-3-②, マスク着用の有効性に関する科学的知見. https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001055263.pdf

- Satomura K, Kitamura T, Kawamura T, et al. Prevention of upper respiratory tract infections by gargling: a randomized trial. Am J Prev Med. 2005;29(4):302-307.

- Goodall EC, Granados AC, Luinstra K, et al. Vitamin D3 and gargling for the prevention of upper respiratory tract infections: a randomized controlled trial. BMC Infect Dis. 2014;14:273.

一般外来における成人・学童期以降の小児編

4. 急性気道感染症

(1) 急性気道感染症とは

急性気道感染症は、急性上気道感染症(急性上気道炎)及び急性下気道感染症(急性気管支炎)を含む概念であり、一般的には「風邪」、「風邪症候群」、「感冒」等の言葉が用いられている1,2。

「風邪」は、狭義の「急性上気道感染症」という意味から、「上気道から下気道感染症」を含めた広義の意味まで、様々な意味で用いられることがあり3、気道症状だけでなく、急性(あるいは時に亜急性)の発熱や倦怠感、種々の体調不良を「風邪」と認識する患者が少なくないことが報告されている4。患者が「風邪をひいた」と言って受診する場合、その病態が急性気道感染症を指しているのかを区別することが鑑別診断のためには重要である。

(2) 急性気道感染症の疫学

厚生労働省の患者調査(2020年10月実施)では、急性上気道感染症注 による1日あたりの外来受療率は128(人口10万対)と報告されている5。また、1960年代に米国で行われた研究では、急性気道感染症の年間平均罹患回数は、10歳未満で3-7回、10-39歳で2-3回、40歳以上で1-2回6、オーストラリアで行われた全国調査でも、気道感染症罹患の予測確率は年齢とほぼ線形の関連があり、年齢が高くなればなるほど罹患する確率が低いこと7が報告されている。

一方で、在宅医療を受けている419人の65歳以上の高齢者を対象とした日本で行われたコホート研究によると、年間229件の発熱例のうち普通感冒はわずかに13件であったことが示されている8。このことから、高齢者が「風邪をひいた」として受診してきた場合、「その病態は本当に急性気道感染症を指しているのか?」について疑問に持って診療にあたる必要がある。

急性気道感染症の原因微生物の約9割はライノウイルスやコロナウイルスといったウイルスであることが報告されている6,9。急性気道感染症において、細菌が関与する症例はごく一部であり、急性咽頭炎におけるA群β溶血性連鎖球菌(Group A β-hemolytic Streptococcus spp.: GAS)、急性気管支炎におけるマイコプラズマやクラミジアが代表的な原因微生物であることが報告されている6,9。

これらの急性気道感染症の原因微生物であるウイルスに、慢性心疾患や慢性肺疾患がある高齢者が罹患した場合には、ウイルス性気道感染症であっても呼吸困難を伴いやすく、入院が必要になることも稀ではないことが示唆されている10,11。

注3 国際疾病分類第10版(ICD10)においてJ00~J06に分類される疾病。

なお、乳幼児における急性気道感染症は、訴えや所見を正確に評価することが難しく、また、特殊な病型としてクループ症候群や細気管支炎等が含まれるため、成人と同様に分類することは難しく、さらに、発熱を認めた場合には菌血症や尿路感染症等に対する配慮が必要と指摘されていること12から、本手引きでは、小児の急性気道感染症に係る記載に関しては、学童期以降の小児を対象とする。

学童期以降の小児における急性気道感染症の疫学は成人に類する13,14が、感冒後の二次性細菌性感染症やマイコプラズマ肺炎の危険性15,16、GASによる感染症の所見17、小児特有の薬剤における危険性18等に配慮が必要と指摘されている。

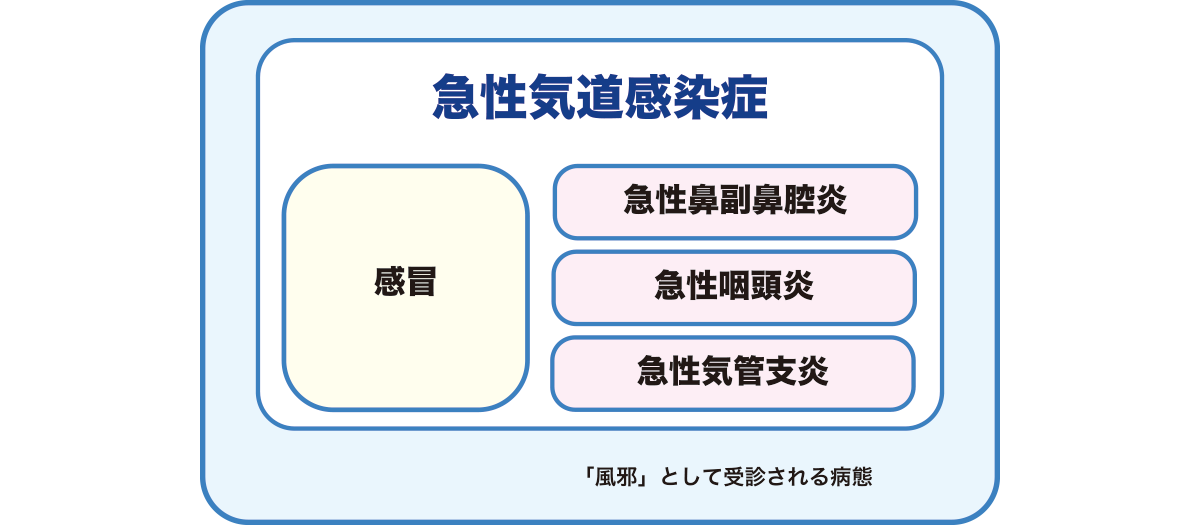

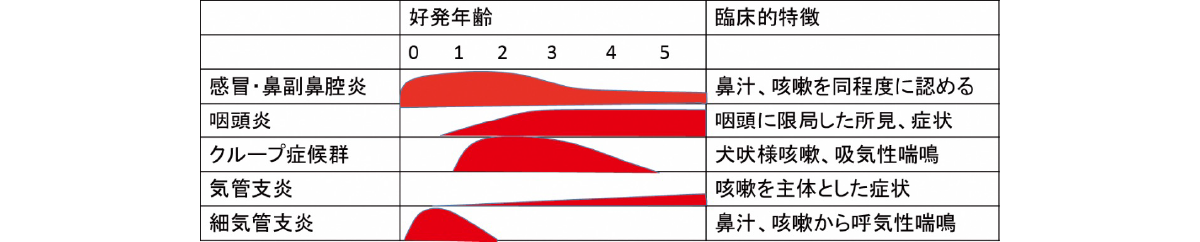

図1. 本手引きで扱う急性気道感染症の概念と区分注5

(3) 急性気道感染症の診断方法及び鑑別疾患

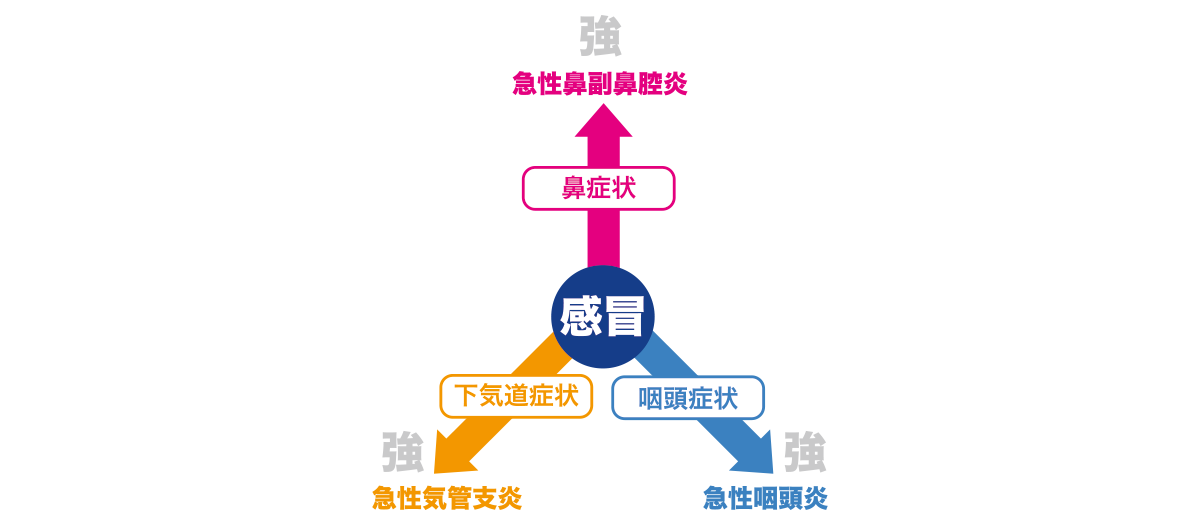

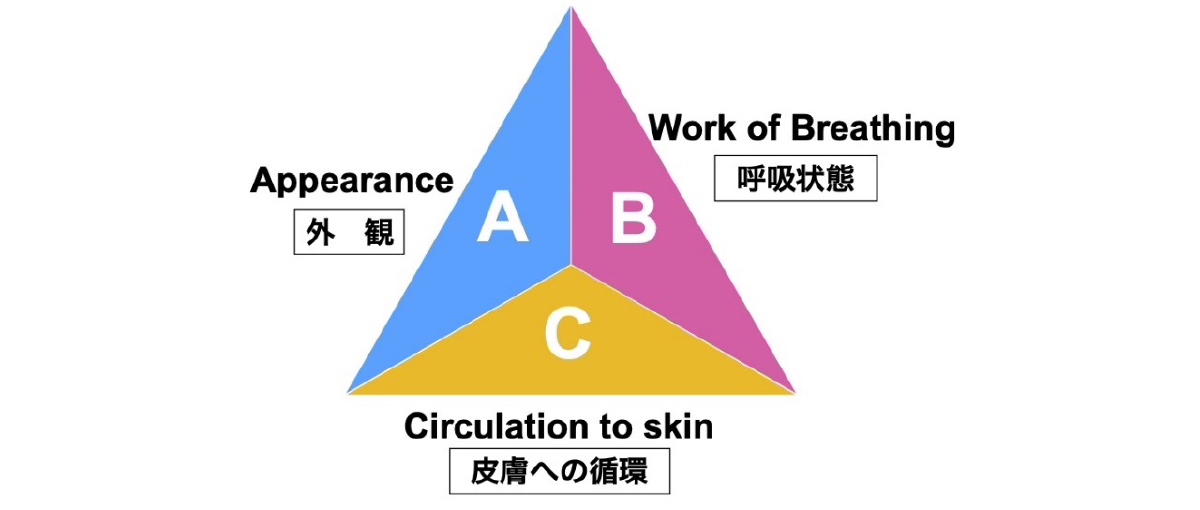

急性気道感染症において、抗菌薬が必要な症例と不必要な症例を見極めるために有用な分類として、ACPによる分類が知られている3,19-21。これは急性気道感染症を鼻症状(鼻汁、鼻閉)、咽頭症状(咽頭痛)、下気道症状(咳、痰)の3系統の症状によって、感冒(非特異的上気道炎、普通感冒)、急性鼻副鼻腔炎、急性咽頭炎、急性気管支炎の4つの病型に分類するものである(表1)。本手引きでも、この分類に基づいて解説を行う。なお、肺炎に関しては、本手引きの範囲を超えているため成書を参照頂きたい。

注5 「急性気道感染症」内の4つの語句の定義としては、Ann Intern Med. 2016;164:425-34.におけるAcute Bronchitis、Pharyngitis、Acute Rhinosinusitis、Common Coldの定義を準用した。

表1. 急性気道感染症の病型分類 文献3, 20より改変

| 病型 | 鼻汁・鼻閉 | 咽頭痛 | 咳・痰 |

|---|---|---|---|

| 感冒 | △ | △ | △ |

| 急性鼻副鼻腔炎 | ◎ | × | × |

| 急性咽頭炎 | × | ◎ | × |

| 急性気管支炎 | × | × | ◎ |

◎:主要症状、△:際立っていない程度で他症状と併存、×:症状なし~軽度

図2. 急性気道感染症の病型分類のイメージ

図2. 急性気道感染症の病型分類のイメージ

(i) 感冒

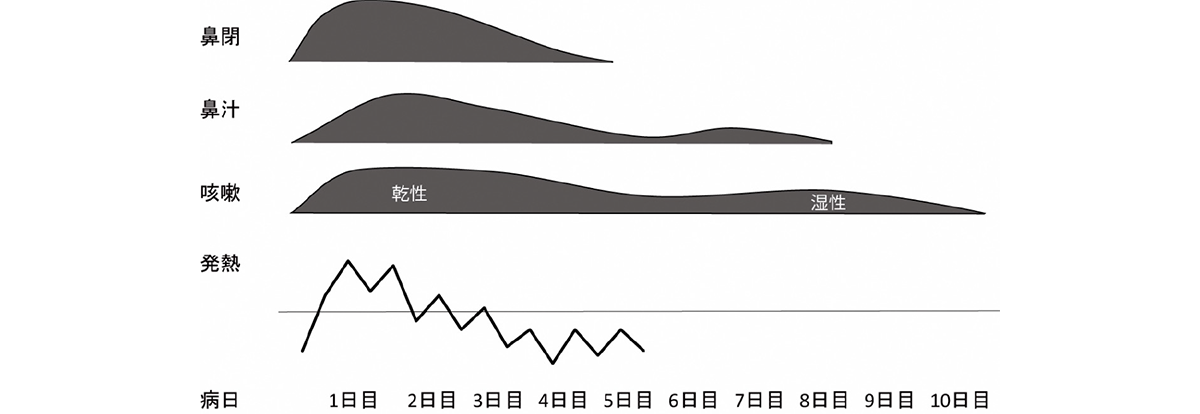

発熱の有無は問わず、鼻症状(鼻汁、鼻閉)、咽頭症状(咽頭痛)、下気道症状(咳、痰)の3系統の症状が「同時に」、「同程度」存在する病態(表1)を有するウイルス性の急性気道感染症を、本手引きでは感冒に分類する。すなわち、非特異的上気道炎や普通感冒と表記される病態についても、本手引きでは、感冒と分類する。

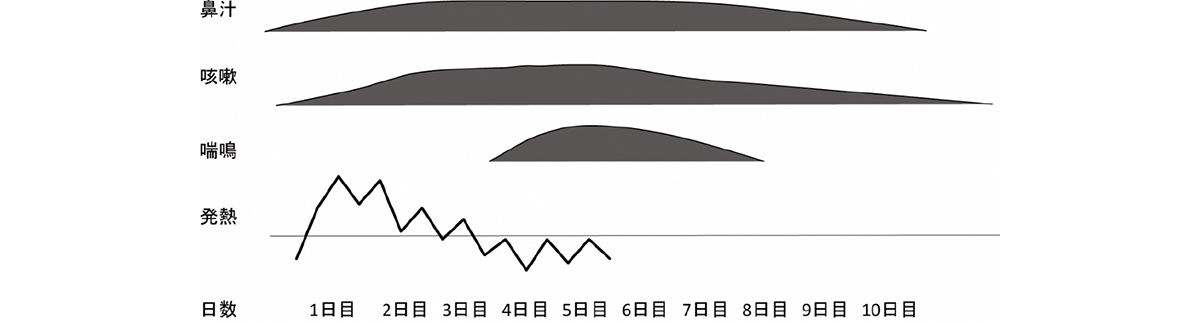

感冒の自然経過は、典型的には、まず微熱や倦怠感、咽頭痛を生じ、続いて鼻汁や鼻閉、その後に咳や痰が出てくるようになり、発症から3日目前後を症状のピークとして、7-10日間で軽快していくと指摘されている23。感冒では、咳は3週間ほど続くこともあるが、持続する咳が必ずしも抗菌薬を要するような細菌感染の合併を示唆するとは限らないことが指摘されている23。一方、通常の自然経過から外れて症状が進行性に悪化する場合や、一旦軽快傾向にあった症状が再増悪した場合には、二次的な細菌感染症が合併している場合があるとも指摘されている21。

なお、抗ウイルス薬の適応がありうるインフルエンザについては、高熱、筋肉痛、関節痛といった全身症状が比較的強く、咳が出る頻度が高いことに加えて、感冒と比較して発症後早期から咳が出ることが多く、また、鑑別に迷う場合には検査として迅速診断キットも使用可能となっている22,24,25。

COVID-19に関しては、咽頭痛、鼻汁・鼻閉といった上気道症状に加え、倦怠感、発熱、筋肉痛といった全身症状を生じることが多い。インフルエンザに類似しており、臨床症状のみから両者を鑑別することは困難であることから、地域の流行状況によっては、発熱や呼吸器症状を呈する患者を診る場合、インフルエンザと両方の可能性を考慮し、同時に検査する場合もあると考えられる。COVID-19を疑う患者、もしくはCOVID-19と診断した患者の診療の詳細については、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部が発出している「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」の最新版を参考にされたい。

(ii) 急性鼻副鼻腔炎

発熱の有無を問わず、くしゃみ、鼻汁、鼻閉を主症状とする病態を有する急性気道感染症を、本手引きでは、急性鼻副鼻腔炎に分類する。副鼻腔炎はほとんどの場合、鼻腔内の炎症を伴っていること、また、鼻炎症状が先行することから、最近では副鼻腔炎の代わりに鼻副鼻腔炎と呼ぶことが多いとされている26。

急性ウイルス性上気道感染症のうち、急性細菌性鼻副鼻腔炎を合併する症例は2%未満と報告されている27,28。鼻汁の色だけではウイルス感染症と細菌感染症との区別はできないとされる29が、症状が二峰性に悪化する場合には細菌感染症を疑う必要があるとも指摘されている22,30。

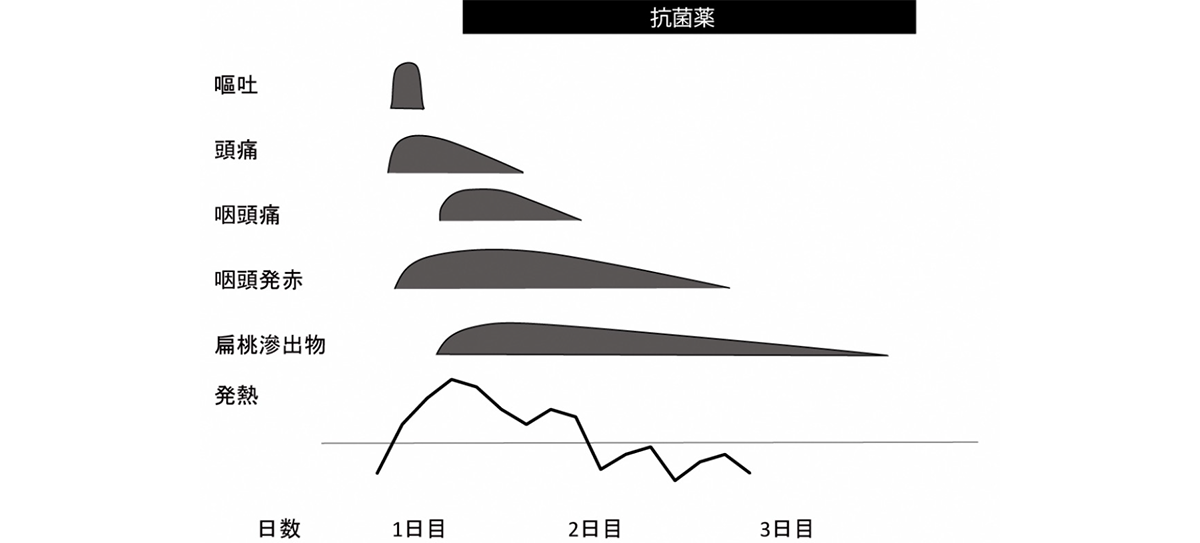

(iii) 急性咽頭炎

喉の痛みを主症状とする病態を有する急性気道感染症を、本手引きでは、急性咽頭炎に分類する。なお、本手引きでは、急性扁桃炎は、急性咽頭炎に含まれることとする。このような病態を有する症例の大部分の原因微生物はウイルスであり、抗菌薬の適応のあるA群β溶血性連鎖球菌(GAS)による症例は成人においては全体の10%程度と報告されている17,31,32が、その一方で、日本で行われた研究では、20-59歳の急性扁桃炎患者の約30%33、小児の急性咽頭炎患者の約17%34がGAS陽性であったとも報告されている。一般的にGASによる急性咽頭炎は、学童期の小児で頻度が高く、乳幼児では比較的稀であるとされる17,31,35が、咽頭培養から検出されるGASのすべてが急性咽頭炎の原因微生物ではなく、無症状の小児の20%以上にGAS保菌が認められうるとも報告されている36。近年、GAS以外のC群やG群β溶血性連鎖球菌やFusobacterium属も急性咽頭炎・扁桃炎の原因になる可能性が欧米の調査では指摘されているが、日本での疫学的な調査は少ないとされている37-45。

GASによる咽頭炎の可能性を判断する基準としては、Centorの基準又はその基準に年齢補正を追加したMcIsaacの基準(表2)が知られている46,47。Centorの基準及びMcIsaacの基準の点数に応じた迅速抗原検査や抗菌薬投与の推奨は様々17,21,48,49であるが、ACP/CDC及びESCMIDの指針では、Centorの基準2点以下ではGAS迅速抗原検査は不要と指摘されている21,48。ただし、GASを原因とする咽頭炎患者への最近の曝露歴がある50等、他にGASによる感染を疑う根拠があれば、合計点が2点以下でも迅速抗原検査を考慮してもよいと考えられている。抗菌薬処方を迅速抗原検査又は培養検査でGASが検出された場合のみに限ると、不要な抗菌薬使用を減らすことができ46、費用対効果も高いこと51が報告されている。

一方、小児ではCentorの基準で最も高い4点の陽性率ですら68%であったと報告されており52、Centorの基準やMcIsaacの基準の点数のみで小児の急性咽頭炎の原因微生物がGASであると判断した場合には過剰診断につながる可能性があることから、より正確な診断のために検査診断が必要になる。

表2. McIsaacの基準 文献46, 47より作成

| 発熱 38℃以上 | 1点 | |

|---|---|---|

| 咳がない | 1点 | |

| 圧痛を伴う前頚部リンパ節腫脹 | 1点 | |

| 白苔を伴う扁桃腺炎 | 1点 | |

| 年齢 | 3-14歳 | 1点 |

| 15-44歳 | 0点 | |

| 45歳- | -1点 | |

急性咽頭炎の鑑別診断としては、EBウイルス(EBV)、サイトメガロウイルス(CMV)、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)、風疹ウイルス、トキソプラズマを原因微生物とする伝染性単核症があるが、伝染性単核症の患者では、前述のCentorの基準やMcIsaacの基準で容易に高得点になるため、これらの基準を用いても伝染性単核症の鑑別ができないと指摘されている53。ただし、GASによる咽頭炎では前頸部リンパ節が腫脹するが、伝染性単核症では耳介後部や後頸部リンパ節の腫脹や脾腫が比較的特異性の高い所見であり54、また、血液検査でリンパ球分画が35%以上あれば、伝染性単核症の可能性が高くなることも報告されている55。

咽頭痛を訴える患者では、急性喉頭蓋炎、深頸部膿瘍(扁桃周囲膿瘍、咽後膿瘍、Ludwigアンギーナ等)、Lemierre症候群等の命に関わる疾病が原因である可能性もあることから、人生最悪の喉の痛み、開口障害、唾を飲み込めない(流涎)、Tripod Position(三脚のような姿勢)、吸気性喘鳴(Stridor)といったRed Flag(危険症候)注 があればこれらの疾病を疑い、緊急気道確保ができる体制を整えるべきと指摘されている56,57。特に小児の場合は、口腔内の診察や、採血、レントゲン撮影等により啼泣させることによって気道閉塞症状が急速に増悪する可能性があることから、これらの疾病を疑った場合には、患者を刺激するような診察、検査は避け、楽な姿勢のままで、安全に気道確保できる施設へと速やかに搬送することが重要と考えられている49。さらに、嚥下痛が乏しい場合や、咽頭や扁桃の炎症所見を伴っていないにもかかわらず咽頭痛を訴える場合は、頸部への放散痛としての「喉の痛み」の可能性があり、急性心筋梗塞、くも膜下出血、頸動脈解離、椎骨動脈解離等を考慮する必要があると指摘されている56,57。

注6 Red Flag(レッドフラッグ、危険症候)とは、診療を進める上において見過ごしてはならない症候をいう。

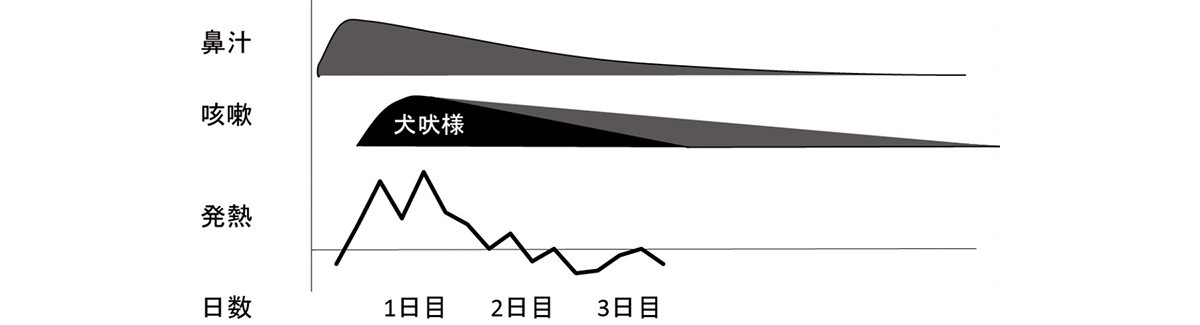

(iv) 急性気管支炎

発熱や痰の有無を問わず、咳を主症状とする病態を有する急性気道感染症を、本手引きでは急性気管支炎に分類する。急性気道感染症による咳は2-3週間続くことも少なくなく、平均17.8日間注 持続すると報告されている58。

急性気管支炎の原因微生物は、ウイルスが90%以上を占め、残りの5-10%は百日咳菌、マイコプラズマ、クラミジア・ニューモニエであると指摘されている21,59が、膿性喀痰や喀痰の色の変化では、細菌性であるかの判断はできないと指摘されている21。なお、基礎疾患がない70歳未満の成人では、バイタルサイン(生命兆候)の異常(体温38℃以上、脈拍100回/分以上、呼吸数24回/分以上)及び胸部聴診所見の異常がなければ、通常、胸部レントゲン撮影は不要と指摘されている21。

百日咳については、特異的な臨床症状はないことから、臨床症状のみで診断することは困難とされる60が、咳の後の嘔吐や吸気時の笛声(inspiratory whoop)があれば百日咳の可能性が若干高くなることが報告されている60。また、百日咳の血清診断(抗PT抗体)は、迅速性に欠けるため、臨床現場では使いにくいとされる61,62が、2016年11月に保険収載された後鼻腔ぬぐい液のLAMP(Loop−mediated isothermal amplification)法による百日咳菌の核酸検出法では、リアルタイムPCR法を参照基準にした場合の感度は76.2-96.6%、特異度は94.1-99.5%であることが報告されている63,64。これらのことから、流行状況に応じて、強い咳が長引く場合や、百日咳の患者への接触後に感冒症状が生じた場合には、百日咳に対する臨床検査を考慮する必要がある。

その他に鑑別が必要な疾患としては、結核が挙げられる。咳が2-3週間以上続く場合、日本では未だ罹患率の高い結核の可能性を考慮する必要がある。

なお、小児の場合、2週間以上湿性咳が遷延し改善しない症例については、抗菌薬の適応のある急性鼻副鼻腔炎の可能性があること30、また、マイコプラズマに感染した学童期の小児のうち10%は肺炎に移行する可能性があることが指摘されている16。さらに、日本小児呼吸器学会・日本小児感染症学会の指針では、1歳以上の小児において1週間以上続く咳の鑑別として、特徴的な「吸気性笛声」「発作性の連続性の咳こみ」「咳こみ後の嘔吐」「息詰まり感、呼吸困難」のうち1つ以上を有する症例を臨床的百日咳と定義されており65、患者を経時的に診るという視点が重要である。

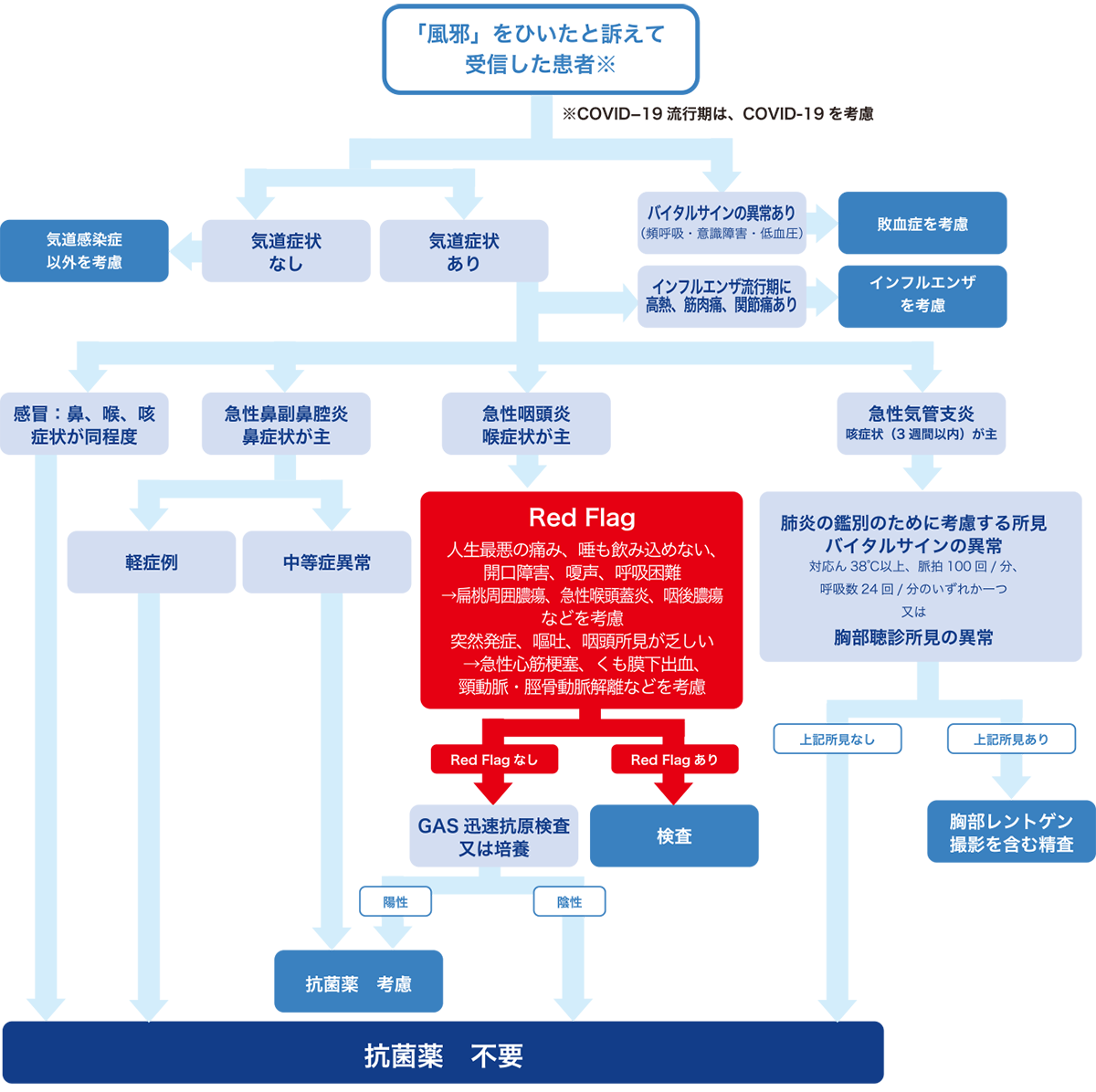

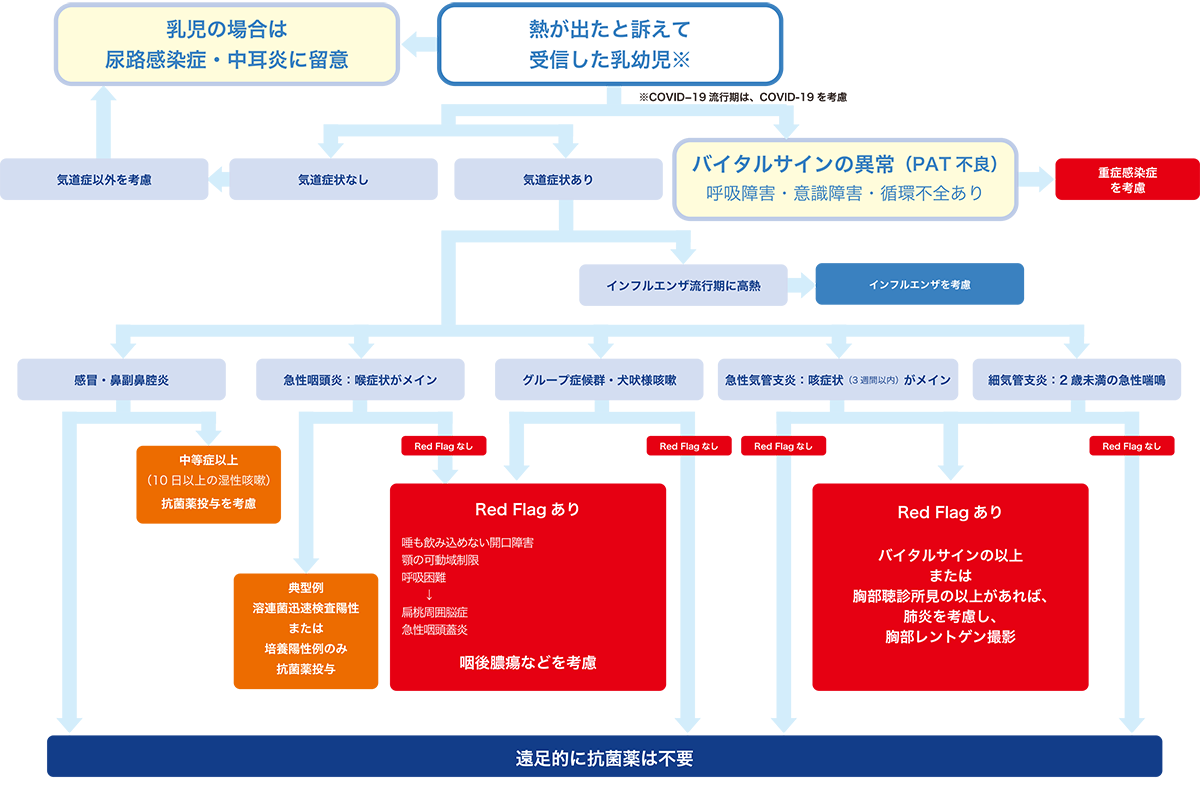

以上の急性気道感染症の診断の流れをまとめると図3のようになる。

注7 研究によって15.3~28.6日間と幅がある。

図3. 急性気道感染症の診断及び治療の手順

※ 本図は診療手順の目安として作成されたものであり、実際の診療では診察した医師の判断が優先される。

(4) 治療方法

(i) 感冒

- 感冒に対しては、抗菌薬投与を行わないことを推奨する。

日本呼吸器学会、日本小児呼吸器学会・日本小児感染症学会及びACP/CDCの指針では、感冒はウイルスによって引き起こされる病態であることから、抗菌薬投与は推奨しないとされている2,21,65。また、感冒に抗菌薬を処方しても治癒が早くなることはなく、成人では抗菌薬による副作用(嘔吐、下痢、皮疹等)が偽薬群(プラセボ群)と比べて2.62倍(95%信頼区間 1.32-5.18倍)多く発生することが報告されている66。

このようなことから、本手引きでは、感冒に対しては、抗菌薬投与を行わないことを推奨する。

(ii) 急性鼻副鼻腔炎

- 成人では、軽症※の急性鼻副鼻腔炎に対しては、抗菌薬投与を行わないことを推奨する。

- 成人では、中等症又は重症※の急性鼻副鼻腔炎に対してのみ、以下の抗菌薬投与を検討することを推奨する。

(成人における基本) アモキシシリン5-7日間経口投与- 学童期以降の小児では、急性鼻副鼻腔炎に対しては、遷延性又は重症の場合※※を除き、抗菌薬投与を行わないことを推奨する。

- 学童期以降の小児の急性鼻副鼻腔炎に対して、遷延性又は重症の場合※※には、抗菌薬投与を検討することを推奨する。

(小児における基本) アモキシシリン7-10日間経口投与

※ 重症度については、表3を元に分類を行うこととする。

※※ 具体的には表4を参照。

表3. 急性鼻副鼻腔炎の重症度分類 文献67, 68より作成

| なし | 軽度/少量 | 中等以上 | ||

|---|---|---|---|---|

| 臨床症状 | 鼻漏 | 0 | 1 | 2 |

| 顔面痛・前頭部痛 | 0 | 1 | 2 | |

| 鼻腔所見 | 鼻汁・後鼻漏 | 0 (漿液性) |

2 (粘膿性少量) |

4 (粘液性中等量以上) |

軽症:1-3点、中等症:4-6点、重症:7-8点

表4. 小児の急性鼻副鼻腔炎に係る判定基準 文献69より作成

以下のいずれかに当てはまる場合、遷延性又は重症と判定する。

- 10日間以上続く鼻汁・後鼻漏や日中の咳を認めるもの。

- 39℃以上の発熱と膿性鼻汁が少なくとも3日以上続き重症感のあるもの。

- 感冒に引き続き、1週間後に再度の発熱や日中の鼻汁・咳の増悪が見られるもの。

急性鼻副鼻腔炎に関しては、細菌性鼻副鼻腔炎が疑わしい場合でも、抗菌薬投与の有無に関わらず、1週間後には約半数が、2週間後には約7割の患者が治癒することが報告されている70。また、抗菌薬投与群では偽薬群(プラセボ群)に比べて7-14日目に治癒する割合は高くなるものの、副作用(嘔吐、下痢、腹痛)の発生割合も高く、抗菌薬投与は欠点が利点を上回る可能性があることが報告されている70。同様に、鼻炎症状が10日間未満の急性鼻炎では、鼻汁が膿性であるか否かに関わらず、抗菌薬の効果は偽薬群(プラセボ群)よりも優れているとは言えず、副作用の発生は1.46倍(95%信頼区間 1.10-1.94倍)多くなると報告されている66。

ACP/CDCの指針では、急性鼻副鼻腔炎に対する抗菌薬の適応は、症状が10日間を超える場合や重症例の場合(39℃以上の発熱がある場合、膿性鼻汁や顔面痛が3日間以上続く場合)、典型的なウイルス性疾患で症状が5日間以上続き、一度軽快してから悪化した場合に限定されている21。日本鼻科学会やJAID/JSCの指針でも、表2に示す軽症例(1-3点の症例)では抗菌薬を投与せずに経過観察することが推奨されている49,67,68。

このようなことから、本手引きでは、成人では、軽症の急性鼻副鼻腔炎に対しては、抗菌薬投与を行わないことを推奨する。

また、米国小児科学会の指針では、小児の急性鼻副鼻腔炎に対する抗菌薬の適応を、表4に示す①10日間以上続く鼻汁・後鼻漏や日中の咳を認めるもの、②39℃以上の発熱と膿性鼻汁が少なくとも3日以上続き重症感のあるもの、③感冒に引き続き、約1週間後に再度の発熱や日中の鼻汁・咳の増悪が見られるものと定められており、それ以外の状況では抗菌薬投与を行わずに経過観察することが推奨されている69。

このことから、本手引きでは、小児では、急性鼻副鼻腔炎に対しては、原則抗菌薬投与を行わないことを推奨する。

急性鼻副鼻腔炎の抗菌薬治療において、アモキシシリン及びクラブラン酸/アモキシシリンより、セファロスポリン系抗菌薬、マクロライド系抗菌薬の方が、治療効果が上回ることを示した系統的レビューや無作為化比較試験は存在しないとされる71,72が、米国耳鼻咽喉科・頭頸部外科学会やACP/CDCの指針では、中等症以上の急性鼻副鼻腔炎で抗菌薬の適応がある場合には、安全性や有効性、費用、対象とする細菌の種類の狭さからアモキシシリンが第一選択薬として推奨されており21,72、同指針では、その時の用量等は、アモキシシリン 1回500 mg注 を1日3回5-7日間経口投与とされている21。また、同指針では、耐性菌である危険性が高い症例や一次治療不応例ではクラブラン酸/アモキシシリンを選択することとされており、この時の用量等は、クラブラン酸/アモキシシリン1回375 mgとアモキシシリン1回250 mgを、1日3回5-7日間経口投与することが示されている21。

抗菌薬を用いる治療期間については、従来は10-14日間が推奨されてきた64が、近年の研究では、短期間(3-7日間)の治療は長期間(6-10日間)の治療に対して有効性は劣らず、さらに、5日間治療と10日間治療を比較した場合、有効性は同等で、副作用は5日間治療の方が少ないことが報告されている73。

日本では、アモキシシリンの鼻副鼻腔炎に対する効能・効果は薬事承認されていないが、社会保険診療報酬支払基金の審査情報提供事例において、原則として、「アモキシシリン水和物【経口】を「急性副鼻腔炎」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める」ことが示されている。また、添付文書では、急性副鼻腔炎に対して設定されたものではないが、アモキシシリンの用法・用量は、ヘリコバクター・ピロリ感染を除く感染症に対して、成人では、「アモキシシリン水和物として、通常1回250 mg(力価)を1日3-4回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。」とされている。

注8 本手引きでは、薬剤の用量について、製剤量ではなく成分量(力価)で示した。

このようなことから、本手引きでは、成人に関して、表3に示す中等症又は重症の急性鼻副鼻腔炎に対してのみ、抗菌薬投与を検討することを推奨することとし、その際には、アモキシシリンを第一選択薬として5-7日間経口投与することとする。

海外の指針では、成人でβ-ラクタム系抗菌薬(ペニシリン系抗菌薬、セファロスポリン系抗菌薬、カルバペネム系抗菌薬及びペネム系抗菌薬)にアレルギーがある場合には、テトラサイクリン系抗菌薬やフルオロキノロン系抗菌薬を投与することが推奨されている30,72が、日本では、細菌性鼻副鼻腔炎の主要な原因微生物である肺炎球菌のテトラサイクリン系抗菌薬に対する耐性率が高いことが報告されており74、このような症例については専門医に相談することも考慮する必要がある。

小児の用法・用量については、添付文書では「アモキシシリン水和物として、通常1日20-40 mg(力価)/kgを3-4回に分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、1日量として最大90 mg(力価)/kgを超えないこと。」と記載されている。また、各学会の指針では、急性鼻副鼻腔炎に対して抗菌薬を用いる場合、アモキシシリンが第一選択薬として推奨されている49,67,69。

このようなことから、本手引きでは、小児の急性鼻副鼻腔炎に対して、表4に示す遷延性又は重症の場合には、抗菌薬投与を検討することを推奨することとし、その際には、アモキシシリンを第一選択薬として7-10日間経口投与することとする。

(iii) 急性咽頭炎

- 迅速抗原検査又は培養検査でA群β溶血性連鎖球菌(GAS)が検出されていない急性咽頭炎に対しては、抗菌薬投与を行わないことを推奨する。

- 迅速抗原検査又は培養検査でGASが検出された急性咽頭炎に対して抗菌薬を投与する場合には、以下の抗菌薬投与を検討することを推奨する。

(成人・小児における基本)アモキシシリン10日間経口投与

急性咽頭炎に関しては、ACP/CDC及びIDSAの指針では、急性咽頭炎の多くはウイルスによって引き起こされる病態であることから、迅速抗原検査又は培養検査でA群β溶血性連鎖球菌(GAS)が検出されていない急性咽頭炎に対しては、抗菌薬投与は推奨しないとされている17,21。なおFusobacterium属等の嫌気性菌、C群又はG群β溶血性連鎖球菌の関与する急性咽頭炎に対して抗菌薬を投与すべきか否かについては一致した見解がない注 とされている57,75。

これらのことから、本手引きでは、迅速抗原検査又は培養検査でGASが検出されていない急性咽頭炎に対しては、抗菌薬投与を行わないことを推奨する。

成人のGASによる急性咽頭炎に対する治療として、セファロスポリン系抗菌薬投与群とペニシリン系抗菌薬投与群とを比較した研究では、症状軽快について統計学的有意差はないこと(オッズ比 0.78倍 95%信頼区間 0.60-1.01倍)が報告されている76。また、臨床的に再度増悪する症例については、セファロスポリン系抗菌薬投与群の方が統計的に有意に少なかった(オッズ比0.42倍 95%信頼区間 0.20-0.88倍)ものの、治療必要数(NNT)注 は33と絶対リスク差は大きくないことが報告されている76。これらの安全性、有効性及び抗菌薬としての狭域性等も踏まえ、各学会の指針ではペニシリン系抗菌薬が第一選択薬として推奨されている17,21,49。アモキシシリンの添付文書では「1回250 mgを1日3-4回経口投与する。ただし、年齢、体重、症状等に応じて適宜増減する。」と記載されている。なお、各学会の指針では、GASによる急性咽頭炎の場合の用量はアモキシシリン1回1,000 mgを1日1回又は1回500 mgを1日2回とされている17,21。治療期間については、短期間治療の有効性を支持する科学的知見は乏しく、欧米の学会の指針では10日間の治療が推奨されている17,48。

IDSAの指針では、軽症のペニシリンアレルギーがある場合には、経口第1世代セファロスポリン系抗菌薬のセファレキシンが、重症のペニシリンアレルギー(アナフィラキシーや重症薬疹の既往)がある場合には、クリンダマイシンが推奨されている17。日本では、セファレキシン及びクリンダマイシンは咽頭炎を適応症として薬事承認されており、それぞれの薬剤について、「通常、成人及び体重20 kg以上の小児にはセファレキシンとして 1 回250 mg(力価)を6時間ごとに経口投与する。重症の場合や分離菌の感受性が比較的低い症例には1回500 mg(力価)を6時間ごとに経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。」、また、「通常、成人はクリンダマイシン塩酸塩として1回150 mg(力価)を6時間ごとに経口投与、重症感染症には1回300 mg(力価)を8時間ごとに経口投与する。小児には体重1 kgにつき、1日量15 mg(力価)を3-4回に分けて経口投与、重症感染症には体重1 kgにつき1日量20 mg(力価)を3-4回に分けて経口投与する。ただし、年齢、体重、症状等に応じて適宜増減する。」とされている。なお、IDSAの指針では、軽症のペニシリンアレルギーがある場合にセファレキシンは1回500 mgを1日2回が、重症のペニシリンアレルギーがある場合にクリンダマイシンは1回300 mg 1日3回が推奨されている17。

このようなことから、本手引きでは、迅速抗原検査又は培養検査でGASが検出された急性咽頭炎に対して抗菌薬投与を検討することを推奨することとし、その際には、アモキシシリンを10日間経口投与することとする。

小児についても、日本小児呼吸器学会・日本小児感染症学会の指針では、GASによる急性咽頭炎に対してはアモキシシリンが第一選択抗菌薬とされており、10日間の治療期間が推奨されている65。小児のGAS咽頭炎に対する抗菌薬として、ペニシリン系抗菌薬10日間(対照群)とペニシリン系抗菌薬以外の抗菌薬4-6日(短期治療群)の治療を比較した研究によると、短期治療群で症状消失は有意に早いものの再燃率は高かったことが報告されている77。また、この研究では、副作用についてはペニシリン系抗菌薬群の方が少なく、リウマチ熱・腎炎の合併率については有意な差はなかったと報告されている77。アモキシシリン10日間及びセファロスポリン系抗菌薬5日間を用いた、GASによる急性咽頭炎後の除菌率及び再発率を比較した日本における研究によると、除菌率は有意にアモキシシリン治療群で高く(アモキシシリン治療群91.7%、セファロスポリン系抗菌薬治療群82.0%、p=0.01)、再発率に差はなかったことが報告されている78。

このようなことから、本手引きでは、小児においても、迅速抗原検査又は培養検査でGASが検出された急性咽頭炎に対して抗菌薬投与を検討することを推奨することとし、その際には、アモキシシリンを10日間経口投与することとする。

なお、前述のように、急性咽頭炎の鑑別診断については、緊急度・重症度が高い疾患を含めて多岐に渡るため、急性咽頭炎を疑った時にはGASによる急性咽頭炎のみを念頭に置かないように注意する必要があり、また、遷延する咽頭炎の症例については専門医への相談も考慮する必要があると考えられる。

注9 C群又はG群β溶血性連鎖球菌による劇症型溶血性レンサ球菌感染症(疑いを含む)についてはこの限りではないとされている。

注10 治療必要数(NNT)とは:一つの結果が起こるのを防ぐために必要な治療を受ける患者数のこと。

(iv) 急性気管支炎

- 慢性呼吸器疾患等の基礎疾患や合併症のない成人の急性気管支炎(百日咳を除く)に対しては、抗菌薬投与を行わないことを推奨する

急性気管支炎に関しては、一律の抗菌薬使用には利点が少なく、利点よりも副作用の危険性が上回ることが報告されており79、JAID/JSC及びACP/CDCの指針でも、慢性呼吸器疾患等の基礎疾患や合併症のない急性気管支炎の患者に対する抗菌薬投与は基本的には推奨されていない21,59。また、成人の肺炎を伴わないマイコプラズマによる急性気管支炎に対する抗菌薬治療については、その必要性を支持する根拠に乏しいと指摘されている21,59。

このようなことから、本手引きでは、成人の百日咳を除く急性気管支炎に対しては、抗菌薬投与を行わないことを推奨する。ただし、前述のように、学童期の小児については、肺炎への移行の可能性も考慮して、患者を経時的に診るという視点が重要である。特に、小児のマイコプラズマに対するマクロライド系抗菌薬投与については各指針で推奨されており14,65,80、マイコプラズマやクラミジア・ニューモニエに関連して数週間遷延する咳又は難治性の咳についてはマクロライド系抗菌薬の有用性が報告されている81,82。ただし、慢性呼吸器疾患や合併症のある成人で、発熱、膿性痰を認める場合は、喀痰のグラム染色を実施して細菌感染の有無を確認し、グラム染色所見で細菌感染が疑われる場合には抗菌薬を投与することが望ましい。

百日咳については、カタル期(発症から2週間程度)を過ぎてからの治療は自覚症状の改善には寄与しないが、1歳以上では発症から3週間以内の治療は周囲への感染の防止には寄与しうることが指摘されている59,83。JAID/JSC及びCDCの指針では、百日咳に対してはマクロライド系抗菌薬が第一選択薬とされており、成人に対する治療期間については、アジスロマイシンは初日500 mg、2日目以降250 mg/日で計5日間の投薬、又はアジスロマイシン1回500 mgを1日1回経口投与、計3日間が標準的とされている59,83,84。ただし、添付文書では、小児用クラリスロマイシンとエリスロマイシンについては百日咳が適応症として含まれている一方で、アジスロマイシンについては百日咳が適応症には含まれていないが、保険審査上は認められる84。この時のエリスロマイシンの用法・用量は、「通常、成人にはエリスロマイシンとして1日800-1,200 mg(力価)を4-6回に分割経口投与する。小児には1日体重1 kgあたり25-50 mg(力価)を4-6回に分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。ただし、小児用量は成人量を上限とする。」とされている。

(5) 患者・家族への説明

急性気道感染症の診療における患者への説明で重要な要素としては表5のようなものが示されている86-88。これらの要素を踏まえた保健指導を行う訓練を受けた医師は、受けなかった医師と比べて、有害事象を増やすことなく、抗菌薬の処方を30-50%減らすことができたことが報告されている87,88。

表5. 急性気道感染症の診療における患者への説明で重要な要素 文献86-88から作成

| 1) 情報の収集 |

|

|---|---|

| 2) 適切な情報の提供 |

|

| 3) まとめ |

|

患者及び家族への説明の際、「ウイルス感染症です。特に有効な治療はありません」、「抗菌薬は必要ありません」という否定的な説明のみでは不満を抱かれやすい89,90が、その一方で、例えば「症状を和らげる薬を出しておきますね」「暖かい飲み物を飲むと鼻づまりがラクになりますよ」といった肯定的な説明は受け入れられやすいことが指摘されている91。肯定的な説明のみを行った場合、否定的な説明のみ行った場合、両方の説明を行った場合の三者を比較すると、両方の説明を行った方が抗菌薬の処方は少なく、患者の満足度も高かったということが報告されている91。否定的な説明だけでなく、肯定的な説明を行うことが患者の満足度を損なわずに抗菌薬処方を減らし、良好な医師-患者関係の維持・確立にもつながると考えられている91。

また、近年、急性気道感染症における抗菌薬使用削減のための戦略として、Delayed Antibiotics Prescription(DAP:抗菌薬の延期処方)に関する科学的知見が集まってきている注 。初診時に抗菌薬投与の明らかな適応がない急性気道感染症の患者に対して、その場で抗菌薬を処方するのではなく、その後の経過が思わしくない場合にのみ抗菌薬を投与すると、合併症や副作用、予期しない受診等の好ましくない転帰を増やすことなく抗菌薬処方を減らすことができることが報告されている92-94。

注11 参考資料(2)を参照のこと。

例えば、感冒は、微熱や倦怠感、咽頭痛等から始まり、1-2日遅れて鼻汁や鼻閉、咳、痰を呈し、3日目前後に症状は最大となり、7-10日にかけて徐々に軽快していくという自然経過を示す13が、一度軽快に向かったものが、再度悪化するような二峰性の悪化が見られた場合には、細菌感染の合併を考慮することが重要と指摘されている56,57。

このように、初診時に抗菌薬投与の明らかな適応がない場合には、経過が思わしくない場合の具体的な再診の指示について患者に伝えておくことが重要である。

【医師から患者への説明例:感冒の場合】

あなたの「風邪」は、診察した結果、ウイルスによる「感冒」だと思います。つまり、今のところ、抗生物質(抗菌薬)が効かない「感冒」のタイプのようです。症状を和らげるような薬をお出ししておきます。こういう場合はゆっくり休むのが一番の薬です。

普通、最初の2-3日が症状のピークで、あとは1週間から10日間かけてだんだんと良くなっていくと思います。

ただし、色々な病気の最初の症状が一見「風邪」のように見えることがあります。また、数百人に1人くらいの割合で「風邪」の後に肺炎や副鼻腔炎等、バイ菌による感染が後から出てくることが知られています。

3日以上たっても症状が良くなってこない、あるいはだんだん悪くなってくるような場合や、食事や水分がとれなくなった場合は、血液検査をしたりレントゲンを撮ったりする必要がでてきますので、もう一度受診するようにしてください。

【医師から患者への説明例:急性鼻副鼻腔炎疑いの場合】

あなたの「風邪」は、鼻の症状が強い「急性鼻副鼻腔炎」のようですが、今のところ、抗生物質(抗菌薬)が必要な状態ではなさそうです。抗生物質により吐き気や下痢、アレルギー等の副作用が起こることもあり、抗生物質の使用の利点が少なく、抗生物質の使用の利点よりも副作用のリスクが上回ることから、今の状態だと使わない方がよいと思います。症状を和らげるような薬をお出ししておきます。

一般的には、最初の2-3日が症状のピークで、あとは1週間から10日間かけてだんだんと良くなっていくと思います。

今後、目の下やおでこの辺りの痛みが強くなってきたり、高い熱が出てきたり、いったん治まりかけた症状が再度悪化するような場合は抗生物質の必要性を考えないといけないので、その時にはまた受診してください。

【医師から患者への説明例:ウイルス性咽頭炎疑いの場合】

あなたの「風邪」は喉の症状が強い「急性咽頭炎」のようですが、症状からはおそらくウイルスによるものだと思いますので、抗生物質(抗菌薬)が効かないと思われます。抗生物質には吐き気や下痢、アレルギー等の副作用が起こることもあり、抗生物質の使用の利点が少なく、抗生物質の使用の利点よりも副作用のリスクが上回ることから、今の状態だと使わない方が良いと思います。痛みを和らげる薬をお出ししておきます。

一般的には、最初の2-3日が症状のピークで、あとは1週間から10日間かけてだんだんと良くなっていくと思います。3日ほど様子を見て良くならないようならまたいらしてください。

まず大丈夫だと思いますが、万が一、喉の痛みが強くなって水も飲み込めないような状態になったら診断を考え直す必要がありますので、すぐに受診してください。

【医師から患者への説明例:急性気管支炎患者の場合】

あなたの「風邪」は咳が強い「急性気管支炎」のようです。熱はないですし、今のところ肺炎を疑うような症状もありません。実は、気管支炎には抗生物質(抗菌薬)はあまり効果がありません。抗生物質により吐き気や下痢、アレルギー等の副作用が起こることもあり、抗生物質の使用の利点が少なく、抗生物質の使用の利点よりも副作用のリスクが上回ることから、今の状態だと使わない方が良いと思います。

咳を和らげるような薬をお出ししておきます。

残念ながら、このような場合の咳は2-3週間続くことが普通で、明日から急に良くなることはありません。咳が出ている間はつらいと思いますが、なんとか症状を抑えていきましょう。

1週間後くらいに様子を見せてください。もし眠れないほど咳が強くなったり、痰が増えて息苦しさを感じたり、熱が出てくるようなら肺炎を考えてレントゲンを撮ったり、診断を見直す必要が出てくるので、その場合は1週間たっていなくても受診してください。

【薬剤師から患者への説明例:抗菌薬が出ていない場合の対応例】

あなたの「風邪」には、医師による診察の結果、今のところ抗生物質(抗菌薬)は必要ないようです。むしろ、抗生物質の服用により、下痢等の副作用を生じることがあり、現時点では抗生物質の服用はお勧めできません。代わりに、症状を和らげるようなお薬が医師より処方されているのでお渡しします。

ただし、色々な病気の最初の症状が「風邪」のように見えることがあります。

3日以上たっても症状が良くなってこない、あるいはだんだん悪くなってくるような場合や、食事や水分がとれなくなった場合は、もう一度医療機関を受診するようにしてください。

※ 抗菌薬の処方の有無に関わらず、処方意図を医師が薬剤師に正確に伝えることで、患者への服薬説明が確実になり、患者のアドヒアランスが向上すると考えられている95-96。このことから、患者の同意を得て、処方箋の備考欄又はお薬手帳に病名等を記載することが、医師から薬剤師に処方意図が伝わるためにも望ましい。

5. 急性下痢症

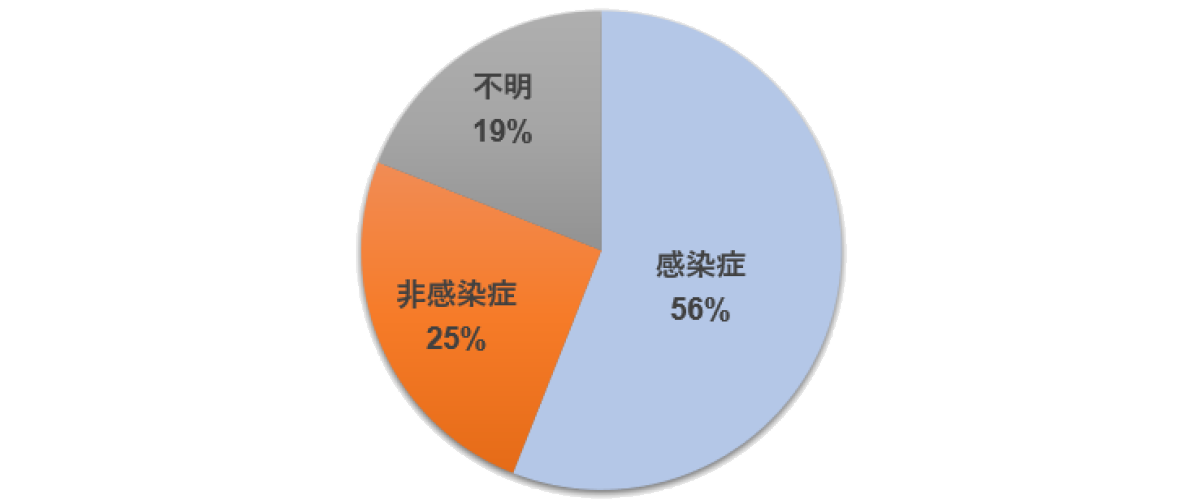

(1) 急性下痢症とは

急性下痢症は、急性発症(発症から14日間以内)で、普段の排便回数よりも軟便又は水様便が1日3回以上増加している状態と定義されている97,98。急性下痢症の90%以上は感染性、残りの10%程度は薬剤性、中毒性、虚血性、その他非感染性であり、全身性疾患の一症状として下痢を伴うこともあると指摘されている99。感染性の急性下痢症は、吐き気や嘔吐、腹痛、腹部膨満、発熱、血便、テネスムス(しぶり腹。便意が頻回に生じること)等を伴うことがある98が、急性感染性下痢症は、「胃腸炎」や「腸炎」等とも呼ばれることがあり、中には嘔吐症状が際立ち、下痢の症状が目立たない場合もあることが指摘されている98。

(2) 急性下痢症の疫学

感染性胃腸炎の非流行期(2020年10月)に行った厚生労働省の患者調査では、腸管感染症注 の1日あたりの外来受療率は16(人口10万対)と報告している5。

急性下痢症の大部分はウイルス性であり100、冬季に流行するノロウイルスやロタウイルス等が代表例とされている101が、日本では2011年よりロタウイルスワクチンの任意接種が始まり、2020年には定期接種となった。ワクチンの任意接種開始後、基幹定点からの届出によるサーベイランスではロタウイルスによる下痢症は減少傾向にあったが102、定期接種化以降は、さらに激減して稀な疾患となった103。

急性下痢症の原因となりうる細菌としては、非チフス性サルモネラ属菌、カンピロバクター、腸管出血性大腸菌、ビブリオが代表的であるとされる100が、海外からの帰国者の下痢症では腸管毒素原性大腸菌やカンピロバクターも多く、稀に赤痢菌やコレラ菌が検出されることもあること104、また、最近の抗菌薬投与歴がある場合にはクロストリディオイデス・ディフィシル腸炎を考慮する必要があること104も指摘されている。なお、腸チフス、パラチフスに関しては下痢を伴わないことが多いとされている105。

(3) 急性下痢症の診断方法及び鑑別疾患

急性下痢症の原因推定のための重要な情報としては、発症時期、随伴症状(発熱、腹痛、血便の有無)、疑わしい摂食歴、最近の海外渡航歴、抗菌薬投与歴、免疫不全の有無、同じような症状の者との接触歴等が挙げられており100、特に嘔吐が目立つ場合には、ウイルス性の感染症や毒素による食中毒の可能性が高いと指摘されている106。集団発生の場合、ウイルス性では潜伏期間が14時間以上(通常24-48時間)、食中毒では2-7時間のことが多く、両者の鑑別に役立つと指摘されている106。

吐き気や嘔吐は、消化器疾患以外(急性心筋梗塞、頭蓋内病変、敗血症、電解質異常、薬剤性等)でも伴うことがあるとされており107,108、急性胃腸炎の診断で入院した患者のうち約3割が腸管感染症以外の疾患であったとする報告もある109ことから、症状のみをもって「急性胃腸炎」と決めつけることは控える必要がある。

鑑別に際しては、下痢の性状(水様下痢と血性下痢のどちらであるか)及び下痢の重症度注 を考慮することが重要と指摘されている98。特に、日常生活に大きな支障のある重症の血性下痢で体温が38℃以上の場合や、動くことはできるが下痢のために活動が制限される中等症以上の水様下痢で海外(主に発展途上国)から帰国して約1週間以内の場合には、細菌性腸炎(腸チフス、サルモネラ腸炎、カンピロバクター腸炎、腸管毒素原性大腸菌等)やアメーバ赤痢である可能性を考慮98,110して、渡航医学や感染症の専門家に相談の上、検査と抗菌薬投与を含む治療を検討することが重要と指摘されている。

小児の場合でも、急性下痢症のほとんどがウイルスに起因すると指摘されている111。嘔吐で始まり、臍周囲の軽度から中等度の腹痛や圧痛がある、血便がなく水様下痢である、発熱がない(ないし微熱である)、激しい腹痛がない、家族や周囲の集団に同様の症状がある、といった場合には、ウイルス性の急性下痢症らしい症候であると指摘されている。一方で、血便が存在する場合には、腸管出血性大腸菌感染症等の細菌性腸炎の他、腸重積、メッケル憩室、上部消化管潰瘍等多くの疾患の鑑別が必要と指摘されている112,113。

注12 ICD10コードにおいてA00-A09をまとめたもの。

(i) ウイルスに起因する急性下痢症

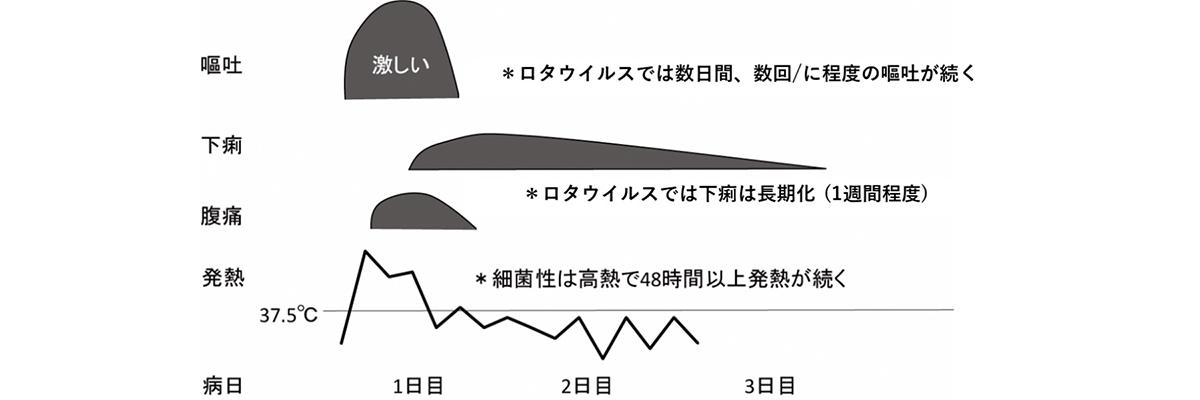

ウイルスに起因する急性下痢症については、ロタウイルスの他に、成人ではノロウイルスが急性下痢症の代表的な原因微生物であると指摘されている100,106。汚染された加熱不十分な二枚貝の摂食により感染することが有名であるが、ヒトからヒトへの感染も少なくないことが報告されている114。ノロウイルス感染症の潜伏期間は通常、半日~2日程度であり、急な吐き気と嘔吐から始まることが多く、水様下痢の出現はそれよりもやや遅れると指摘されている115。嘔吐はほとんどの場合、約1日で治まり、下痢は多くの場合、2~3日間で軽快するが、長い人では7~10日間続くこともある116,117。発熱は伴わないか、発熱があっても2日間以内のことが多い116ため、2日間を超えて発熱が続く場合には単なるウイルス性の急性下痢症以外を考える必要がある。

ノロウイルスについては、便の迅速抗原検査が保険収載されており注 、その検査キットの感度については、最近では87.4~93.1%まで改善したことが報告されている118-121。しかしながら、ノロウイルスの流行期に典型的な急性下痢症の患者全員に対して迅速抗原検査を行うことは、検査陰性でもノロウイルス感染症の可能性が否定できないことから、意義が低いと考えられている。感染対策の観点からは、原因は問わず、吐物や排泄物は感染性があるものとして対処することが重要であり、迅速抗原検査が陰性だからといって感染対策が疎かになることは避けなければならない。

なお、小児の場合には、ノロウイルスの迅速抗原検査の保険適応は3歳未満とされている。

注13 下痢の重症度:軽症は、日常生活に支障のないもの、中等症は、動くことはできるが日常生活に制限のあるもの、重症は日常生活に大きな支障のあるもの。

注14 保険適用は、2023年10月現在、3歳未満の患者、65歳以上の患者、悪性腫瘍の診断が確定している患者、臓器移植後の患者、抗悪性腫瘍剤・免疫抑制剤又は免疫抑制効果のある薬剤を投与中の患者のいずれかに該当する場合に認められている。

(ii) 細菌に起因する急性下痢症

細菌による急性下痢症では、ウイルス性による急性下痢症と比べて腹痛が強く、高熱(38℃以上)、血便や粘血便、テネスムス(しぶり腹)を伴いやすいとされるが、身体所見は下痢の原因究明には役立たないことが多いとされており、表6に示すような疑わしい食品の摂食歴及び潜伏期間が原因微生物を推定する上である程度は役に立つと指摘されている116,122,123。

成人の細菌による急性下痢症は自然軽快するものが多いため、軽症例を含めた急性下痢症の患者全員に検査を行い、原因微生物を特定する意義は小さいとされるが、その一方で、中等症~重症例や、長引く下痢、抗菌薬を投与する症例等では、原因微生物の検出を目的として便培養検査を行うことが望ましいことも指摘されている92。

小児でも便培養検査を急ぐ必要のある症例は少なく、検査の適応となる症例には、細菌性腸炎が疑われる症例で、激しい腹痛や血便を呈する者、腸管出血性大腸菌から溶血性尿毒症症候群(Hemolytic Uremic Syndrome: HUS)が疑われるもの、免疫不全者等が挙げられている124。

表6. 感染性の急性下痢症及び食中毒の主な原因食品及び潜伏期間 文献116, 122, 123を参考に作成

| 原因微生物 | 国内で報告されている主な原因食品 | 潜伏期間 | |

|---|---|---|---|

| 毒素性 | セレウス菌 Bacillus cereus |

穀類及びその加工品(焼飯類、米飯類、麺類等)、複合調理食品(弁当類、調理パン)等 | 1-2時間 |

| 黄色ブドウ球菌 Staphylococcus aureus |

にぎりめし、寿司、肉・卵・乳等の調理加工品 及び菓子類等 |

2-6時間 | |

| ボツリヌス菌 Clostridium botulinum |

缶詰、瓶詰、真空パック食品、レトルト類似品、いずし等 | 18-36時間 | |

| 腸管毒素原性大腸菌 Enterotoxigenic E. coli |

特定の食品なし(途上国への旅行者に見られる 旅行者下痢症の主要な原因菌) |

12-72時間 | |

| 非毒素性 | ノロウイルス Norovirus |

牡蠣等の二枚貝 | 12-48時間 |

| 腸炎ビブリオ Vibrio parahaemolyticus |

魚介類(刺身、寿司、魚介加工品) | 2-48時間 | |

| エルシニア属菌 Yersinia enterocolitica |

加工乳、汚染された水、生の豚肉から二次的に 汚染された食品 |

2-144時間 | |

| ウェルシュ菌 Clostridium perfringens |

カレー、シチュー及びパーティ・旅館での複合調理食品 | 8-22時間 | |

| サルモネラ属菌 Salmonella spp. |

卵、食肉(牛レバー刺し、鶏肉)、うなぎ、 すっぽん等 |

12-48時間 | |

| 腸管出血性大腸菌 Enterohemorrhagic E. coli |

生や加熱不十分な牛肉 | 1-7日間 | |

| カンピロバクター・ジェジュニ Campylobacter jejuni |

生や加熱不十分な鶏肉、バーベキュー・焼き肉、牛レバー刺し | 2-7日間 | |

(4) 治療方法

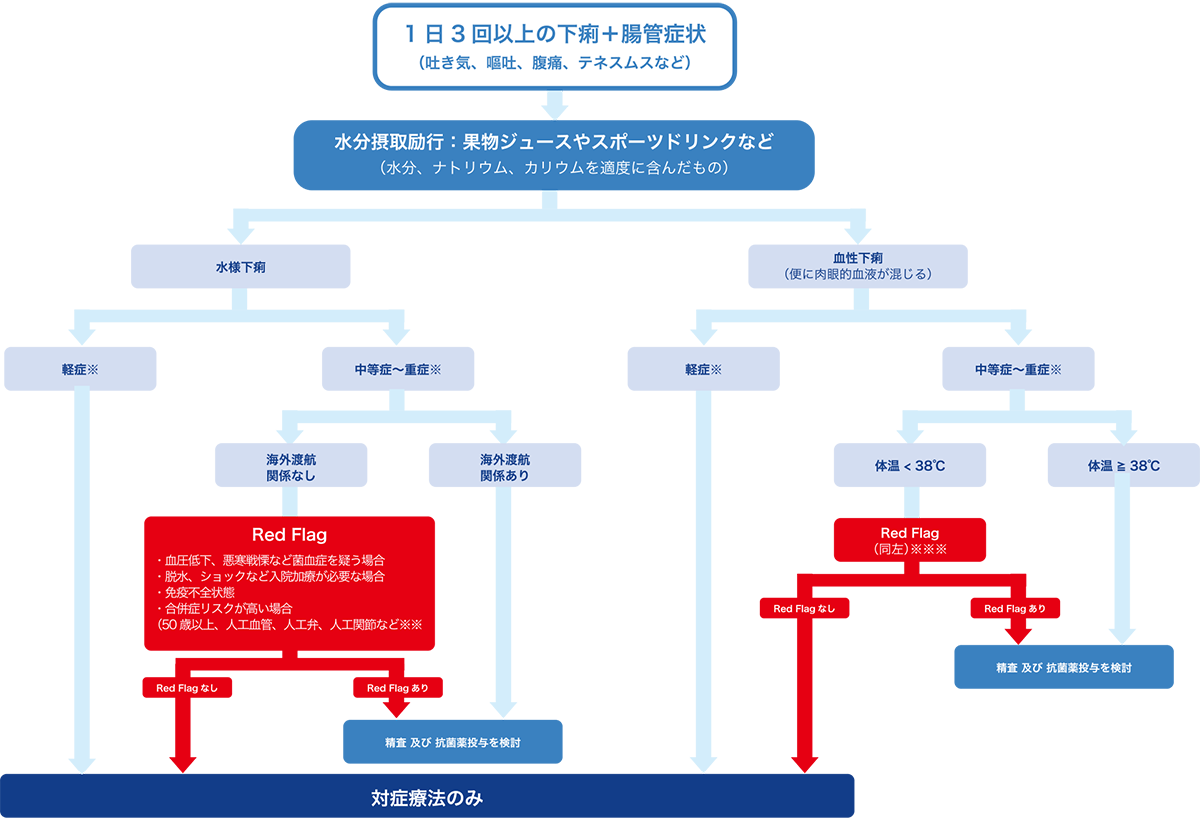

- 急性下痢症に対しては、まずは水分摂取を励行した上で、基本的には対症療法のみ行うことを推奨する。

成人の急性下痢症では、ウイルス性、細菌性に関わらず自然軽快することが多く、脱水の予防を目的とした水分摂取の励行といった対症療法が重要と指摘されている98,100。バイタルサイン(生命兆候)や起立性低血圧の有無等により、脱水の程度を評価し、補液の必要性を検討することや可能な限り経口で水分摂取を行うこと98,100、経口での水分摂取に際しては、糖分、ナトリウム、カリウム等の電解質を含んだ飲料を摂取することが重要と指摘されている。重度脱水の乳幼児や高齢者では、成分調整した経口補水液(Oral Rehydration Solution: ORS)が推奨されているが、成人では、塩分含有量が少ない飲料の場合は適宜塩分摂取も必要とされるものの、多くの場合、果物ジュースやスポーツドリンク等の摂取で十分とされている98,125。

JAID/JSC、ACGの指針では、重症例又は海外渡航歴のある帰国者の急性下痢症(渡航者下痢症)である場合を除いて抗菌薬投与は推奨されておらず98,100、JAID/JSCの指針では、以下の場合には抗菌薬投与を考慮することとされている100。

- 血圧の低下、悪寒戦慄等、菌血症が疑われる場合

- 重度の下痢による脱水やショック状態等で入院加療が必要な場合

- 菌血症のリスクが高い場合(CD4陽性リンパ球数が低値のHIV感染症、ステロイド・免疫抑制剤投与中等、細胞性免疫不全者等)

- 合併症のリスクが高い場合(50歳以上、人工血管・人工弁・人工関節等)

- 渡航者下痢症

小児における急性下痢症の治療でも、抗菌薬を使用せず、脱水への対応を行うことが重要とされている112。

このようなことから、本手引きでは、急性下痢症に対しては、まずは水分摂取を励行した上で、基本的には対症療法のみ行うことを推奨する。

上記のような重症例や渡航者下痢症における具体的な治療法については成書を参照頂きたい。

診断及び治療の手順を図4に示す。

図4. 急性下痢症の診断及び治療の手順

(対象:学童期以上の小児~成人, 文献98を元に改変)

※ 下痢の重症度:軽症は日常生活に支障のないもの、中等症は動くことはできるが日常生活に制限があるもの、重症は日常生活に大きな支障のあるもの。

※※ 他の合併症リスクには炎症性腸疾患、血液透析患者、腹部大動脈瘤等がある。

※※※ EHEC(Enterohemorrhagic E. coli, 腸管出血性大腸菌)による腸炎に注意し、便検査を考慮する。

※※※※ 本図は診療手順の目安として作成したものであり、実際の診療では診察した医師の判断が優先される。

(i) 小児の脱水への対応

急性下痢症と判断した場合、まずは緊急度の判断が重要であり、緊急度に最も影響する要素は脱水の有無とされている112。特に、小児では、体重あたりの水分必要量が多い一方で、水分や食事の摂取を他者(特に保護者)に依存していることから、脱水への対応が重要であると指摘されている。

輸液療法を要することが多い体重の5%以上の脱水(体重減少)を見逃さないことが重要であり、①Capillary Refill Time(CRT)注 が2秒以上、②粘膜の乾燥、③流涙なし、④全身状態の変化の4項目のうち2項目に該当すれば、5%以上の脱水が示唆されると報告されている126。また、経静脈的輸液が必要になる危険性が高い者は、血便、持続する嘔吐、尿量の減少、眼窩の陥凹及び意識レベルの低下のある者とされている14。

ORSは、急性下痢症に対する世界標準の治療であり97,112、その有効性だけではなく、血管確保が不要で患者への負担も少ないという利点も大きく、脱水のない状況での脱水予防や軽度から中等症の脱水に対する治療として推奨されている97,112。

具体的な脱水への対応としては、できるだけ早期(脱水症状出現から3~4時間以内)に、ORSを少量(ティースプーン1杯程度)から徐々に増量しつつ、脱水量と同量(軽症から中等症脱水ならば50 mL/kg~100 mL/kg)を2~4時間で補正することが重要とされている112。なお、下痢に対する止痢薬は科学的根拠に乏しく推奨されていない112。

注15 指先を圧迫して蒼白になった後、圧迫を解除してから赤みを帯びてくるまでにかかる時間のこと。

(ii) 小児に対する抗菌薬の適応

小児の急性下痢症の多くはウイルス性のため、抗菌薬は、無効であるばかりか、腸内細菌叢を乱し、菌交代現象を引き起こすため、使用すべきではないと指摘されている100,112。細菌による急性下痢症が疑われる場合であっても、多くは自然軽快するため、抗菌薬の使用は不要と指摘されている100,112。なお、海外の指針でも、便培養検査の結果を踏まえて抗菌薬治療を行う必要がある状況としては、全身状態が不良又は免疫不全者のサルモネラ腸炎やカンピロバクター腸炎等一部の症例に限定されている112,127。

(iii) サルモネラ腸炎

- 健常者における軽症※のサルモネラ腸炎に対しては、抗菌薬を投与しないことを推奨する。

※軽症とは、日常生活に支障のない状態を指す。

検査の結果、原因微生物がサルモネラ腸炎と判明した場合であっても、非チフス性サルモネラ属菌による腸炎に対する抗菌薬治療は、基礎疾患のない成人において、下痢や発熱等の有症状期間を短縮させず、かえって保菌状態を長引かせることが報告されている128。このことから、本手引きでは、健常者における軽症のサルモネラ腸炎に対しては、抗菌薬を投与しないことを推奨する。

なお、サルモネラ腸炎の重症化の可能性が高く、抗菌薬投与を考慮すべき症例としては、以下が示されている129。

- 3か月未満の小児又は65歳以上の高齢者

- ステロイド及び免疫抑制剤投与中の患者

- 炎症性腸疾患患者

- 血液透析患者

- ヘモグロビン異常症(鎌状赤血球症等)

- 腹部大動脈瘤がある患者

- 心臓人工弁置換術後の患者

なお、JAID/JSCの指針では、サルモネラ腸炎で抗菌薬投与が必要な場合には、第一選択薬の処方としてレボフロキサシン3~7日間 経口投与、第二選択薬(フルオロキノロン低感受性株又はアレルギーがある場合)の処方としてセフトリアキソン点滴静注 3~7日間又はアジスロマイシン 3~7日間 経口投与が推奨されている100。(セフトリアキソンとアジスロマイシンは添付文書上の適応菌種ではない)

(iv) カンピロバクター腸炎

- 健常者における軽症※のカンピロバクター腸炎に対しては、抗菌薬を投与しないことを推奨する。

※軽症とは、日常生活に支障のない状態を指す。

検査の結果、原因微生物がカンピロバクターと判明した場合については、抗菌薬投与群は偽薬群(プラセボ群)と比較して有症状期間を1.32日間(95%信頼区間 0.64-1.99日間)短縮することが報告されている130が、大部分の症例が抗菌薬なしで治癒し、また、近年、カンピロバクターの耐性化が進んでいることから、JAID/JSCの指針でも、全身状態が重症である場合を除いて、抗菌薬の使用は推奨されていない100。このことから、本手引きでは、健常者における軽症のカンピロバクター腸炎に対しては、抗菌薬を投与しないことを推奨する。

なお、カンピロバクターに関しては、世界的にフルオロキノロン系抗菌薬に対する耐性化が進んでおり、JAID/JSCの指針では、全身状態が重症で抗菌薬を投与する場合には、クラリスロマイシン 1回200 mg 1日2回3~5日間経口投与、アジスロマイシン1回500 mg1日1回3日間経口投与が推奨されている100。(アジスロマイシンは添付文書上の適応菌種ではない)

(v) 腸管出血性大腸菌(Enterohemorrhagic E. coli : EHEC)腸炎

腸管出血性大腸菌腸炎に罹患した患者では血便を伴うことが多いが、典型的には高熱を伴うことは少ないと指摘されている129。腸管出血性大腸菌腸炎の原因微生物としては、血清型O157によるものが最も多いが、血清型O26、血清型O111等による症例も報告されている100。EHEC腸炎全体のうち5~10%が溶血性尿毒症症候群(Hemolytic Uremic Syndrome: HUS)を起こすと報告されている100。

検査の結果、原因微生物がEHECと判明した場合であっても、海外の総説では、抗菌薬使用により菌からの毒素放出が促進され、HUS発症の危険性が高くなることから、EHEC腸炎に対する抗菌薬投与は推奨されていない106。統合解析では、抗菌薬投与はHUS発症増加とは関連しないと報告されている(オッズ比1.33倍 95%信頼区間 0.89-1.99倍)131が、より厳密なHUSの定義を用いている研究のみに限定するとオッズ比は2.24倍(95%信頼区間 1.45-3.46倍)になり、抗菌薬投与がHUS発症増加と関連することが示唆されている131。一方で、日本の小児を中心にした研究では、EHEC腸炎に対して発症早期にホスホマイシンを内服した者では、その後のHUS発症率が低いことも報告されており132,133、これらのことも踏まえて、JAID/JSCの指針では、「現時点で抗菌薬治療に対しての推奨は統一されていない」とされている100。

なお、これらの指針では、EHEC腸炎に対する止痢薬に関しては、HUS発症の危険性を高くするため使用しないことが推奨されている100,134,135。

(5) 患者・家族への説明

急性下痢症の多くは対症療法のみで自然軽快するため、水分摂取を推奨し脱水を予防することが最も重要である。一方、下痢や腹痛をきたす疾患は多岐に渡るため、経過を見て必要があれば再受診すべき旨を伝える必要がある。

表7. 急性下痢症の診療における患者への説明で重要な要素

| 1) 情報の収集 |

|

|---|---|

| 2) 適切な情報の提供 |

|

| 3) まとめ |

|

【医師から患者への説明例:成人の急性下痢症の場合】

症状からはウイルス性の腸炎の可能性が高いと思います。このような場合、抗生物質はほとんど効果がなく、腸の中のいわゆる「善玉菌」も殺してしまい、かえって下痢を長引かせる可能性もありますので、対症療法が中心になります。脱水にならないように水分をしっかりとるようにしてください。一度にたくさん飲むと吐いてしまうかもしれないので、少しずつ飲むと良いと思います。下痢として出てしまった分、口から補うような感じです。

下痢をしているときは胃腸からの水分吸収能力が落ちているので、単なる水やお茶よりも糖分と塩分が入っているもののほうが良いですよ。食べられるようでしたら、お粥に梅干しを入れて食べると良いと思います。

一般的には、強い吐き気は1~2日間くらいでおさまってくると思います。下痢は最初の2~3日がひどいと思いますが、だんだんおさまってきて1週間前後で治ることが多いです。

ご家族の人になるべくうつさないようにトイレの後の手洗いをしっかりすることと、タオルは共用しないようにしてください。

便に血が混じったり、お腹がとても痛くなったり、高熱が出てくるようならバイ菌による腸炎とか、虫垂炎、俗に言う「モウチョウ」など他の病気の可能性も考える必要が出てきますので、そのときは再度受診してください。万が一水分が飲めない状態になったら点滴が必要になりますので、そのような場合にも受診してください。

【医師から患者への説明例:小児の急性下痢症の場合】

ウイルスによる「お腹の風邪」のようです。特別な治療薬(=特効薬)はありませんが、自分の免疫の力で自然に良くなります。

子どもの場合は、脱水の予防がとても大事です。体液に近い成分の水分を口からこまめにとることが重要です。最初はティースプーン一杯程度を10~15分毎に与えてください。急にたくさん与えてしまうと吐いてしまって、さらに脱水が悪化しますので、根気よく、少量ずつ与えてください。1時間くらい続けて、大丈夫そうなら、少しずつ1回量を増やしましょう。

それでも水分がとれない、それ以上に吐いたり、下痢をしたりする場合は点滴(輸液療法)が必要となることもあります。半日以上おしっこが出ない、不機嫌、ぐったりして、ウトウトして眠りがちになったり、激しい腹痛や、保護者の方がみて「いつもと違う」と感じられたら、夜中でも医療機関を受診してください。

便に血が混じったり、お腹がとても痛くなったり、高熱が出てくるようならバイ菌による腸炎とか、虫垂炎、俗に言う「モウチョウ」など他の病気の可能性も考える必要が出てきますので、その時は再度受診してください。

【薬剤師から患者への説明例:急性下痢症の場合】

医師による診察の結果、今のところ、胃腸炎による下痢の可能性が高いとのことです。これらの急性の下痢に対しては、抗生物質(抗菌薬)はほとんど効果がありません。むしろ、抗生物質の服用により、下痢を長引かせる可能性もあり、現時点では抗生物質の服用はお勧めできません。

脱水にならないように水分をしっかりとることが一番大事です。少量、こまめな水分摂取を心がけてください。単なる水やお茶よりも糖分と塩分が入っているもののほうがよいです。

便に血が混じったり、お腹がとても痛くなったり、高熱が出たり、水分もとれない状況が続く際は再度医師を受診してください。

※ 医師の抗菌薬の処方の有無に関わらず、処方意図を医師が薬剤師に正確に伝えることで、患者への服薬説明が確実になり、患者のアドヒアランスが向上すると考えられている99,101。このことから、患者の同意を得て、処方箋の備考欄又はお薬手帳に病名等を記載することが、医師から薬剤師に処方意図が伝わるためにも望ましい。

6. 参考資料

(1) 抗微生物薬適正使用を皆さんに理解していただくために

質問1 ウイルスと細菌は違うのですか?

回答1

細菌とはひとつの細胞からなる生き物で、大腸菌やブドウ球菌等が含まれます。大きさが数マイクロメートル(千分の1 mm)の微生物です。細菌は細胞壁という殻のようなものに囲まれており、その中に細菌が生きるのに必要な様々なタンパク等の物質を合成したり代謝を行ったりする装置(細胞内器官と呼びます)と遺伝子を持っていて、それらの装置や遺伝子を使って自力で分裂して増えていくことができます。一方、ウイルスは細胞ではなく、遺伝子とタンパク質等物質の集まり(大きさは数十ナノメートル、細菌の1万分の1程度)だけの微生物です。例えばインフルエンザウイルスやノロウイルス等です。自力では物質の合成や代謝ができず(そのような装置を持っていないため)、ヒトや動物の細胞の中に入り込んで、その細胞の中の装置を借りて遺伝子やタンパク質を合成してもらわないと増えることができません。違いをまとめると回答2にある表のようになります。

質問2 抗微生物薬、抗菌薬、抗生物質、抗生剤の違いは何でしょうか?

回答2

細菌、ウイルス、カビ(真菌と呼びます)、原虫、寄生虫等様々な分類の小さな生物をまとめて微生物といいます。微生物を退治する薬をすべてまとめて抗微生物薬と呼びます。つまり、抗微生物薬には細菌に効く薬、ウイルスに効く薬、カビに効く薬等多くの種類の薬が含まれていることになります。とりわけ細菌に効く薬は細菌による病気(感染症)の治療に使われ、そのような薬を抗菌薬と呼んだり抗生物質、抗生剤と呼んだりします。抗菌薬と抗生物質は厳密に学問的にいうと少し意味が違うのですが、一般的には同じ意味だと考えて差し支えありません。

抗生物質(抗菌薬)が効くかどうかを含めて、細菌とウイルスの違いをまとめると下の表のようになります。注意していただきたい点は、抗生物質(抗菌薬)はウイルスには効果がない、という点です。それは、抗生物質(抗菌薬)が細菌の持つ細胞壁を破壊したり、細菌の自力で増殖する能力を障害する薬だからなのです。ウイルスには細胞壁や自力で増殖する能力がないため、抗生物質(抗菌薬)はウイルスに作用することがないのです。

| 細菌 | ウイルス | |

|---|---|---|

| 大きさ | 1 mmの千分の1程度 | 1 mmの1千万分の1程度 |

| 細胞壁 | あり | なし |

| タンパク合成 | あり | なし |

| エネルギー産生・代謝 | あり | なし |

| 増殖する能力 | 他の細胞がなくても増殖できる | 人や動物の細胞の中でしか 増殖できない |

| 抗生物質(抗菌薬) | 効く | 効かない |

※日常会話では「細菌」の代わりに「バイ菌」と言うこともありますが、一般的に「バイ菌」はすべての微生物(細菌、ウイルス、カビ、原虫等を含む)を指して使われています。

質問3 薬剤耐性(AMR)とはどのようなことでしょうか?私に関係あるのでしょうか?

回答3

細菌は増殖の速度が速いので、人や動物よりも桁違いに速く進化(遺伝子が変化)します。細菌の周りに抗生物質(抗菌薬)があると、たまたま進化の中でその抗生物質(抗菌薬)に抵抗性を身につけた細菌が多く生き残ることになります。このように細菌が抗生物質(抗菌薬)に抵抗性を身につけ、抗生物質(抗菌薬)が効かなくなることを薬剤耐性(Antimicrobial resistance: AMR)と言い、薬剤耐性(AMR)を身につけた細菌を(薬剤)耐性菌と言います。「MRSA」や「多剤耐性緑膿菌」は耐性菌の一種です。また、薬剤耐性(AMR)は、例えばウイルスでも薬剤耐性は起こります。耐性菌が身体の表面や腸の中に住み着いている人に抗生物質(抗菌薬)を使うと、耐性菌以外の細菌は抗生物質(抗菌薬)で死んでしまうので、耐性菌だけが生き残り、身体の表面や腸の中等で増えることになります。普段、健康な私たちでも、耐性菌によって感染症を起こしてしまうと、本来効いてくれるはずの抗生物質(抗菌薬)が効きにくく、治療が難しくなること(症状が長く続く、通院で済むはずが入院しなければならなくなる等)があります。都合の悪いことに、このような耐性菌が日本を含む世界各地で増えています。抗生物質(抗菌薬)を大切に使わなければ、将来、抗生物質(抗菌薬)が効かなくなり、多くの方が感染症で命を落とすことになると考えられています。

薬剤耐性(AMR)は、私たち一人ひとりが、抗生物質(抗菌薬)を使ったことで起こる問題です。私たちは、より丁寧に診察を行い、より大切に抗生物質(抗菌薬)を使いたいと考えています。皆さんには、抗生物質(抗菌薬)が必要であれば必要と、不必要であれば不必要と、しっかりと説明しますので、ご理解ください。

質問4 これからは、風邪を引いた、または下痢をしているのに抗生物質(抗菌薬)を出してもらえないのでしょうか?

回答4

医師はいつも患者さんの速やかな回復を願って診療しています。今後もその方針は何ら変わりません。一見、ウイルスによる風邪や下痢のように見える感染症の中には抗生物質(抗菌薬)の効く細菌による感染症が一部含まれていることは事実ですが、風邪や下痢の大部分は抗生物質(抗菌薬)の効かないウイルス性の感染症や抗生物質(抗菌薬)を飲んでも飲まなくても自然に治る感染症です。抗生物質(抗菌薬)が効くか効かないかはとても大切な区別ですので、私たちはこの手引きに従って、抗生物質(抗菌薬)が必要ないことを確かめた上で抗生物質(抗菌薬)を処方するかしないかを判断しています。

質問5 ウイルス感染症等の自然に治る感染症に対して抗生物質(抗菌薬)を使うと何か悪いことがあるのでしょうか?

回答5

抗生物質(抗菌薬)は細菌の細胞内の装置を阻害する薬ですので、細菌を退治する効果があります。ウイルスは細胞ではないので抗生物質(抗菌薬)は効きません。抗生物質(抗菌薬)はヒトの細胞には作用しないので健康な人が飲んでも直接の害はほとんどありませんが、薬とはいえ人にとっては異物ですので、アレルギー反応を生じたり、肝臓や腎臓を傷めたりすることがあります。また、口から腸の中や皮膚には、無害な細菌や有益な細菌(いわゆる善玉菌)が数多く住み着いています(常在菌と呼びます)。抗生物質(抗菌薬)は常在菌を殺してしまい、下痢や腹痛を起こすことがあります。さらに、常在菌を殺してしまうと、抗生物質(抗菌薬)が効かないように変身した細菌(耐性菌と呼びます)やカビが身体の表面や腸の中で生き残って増えてしまうことがあります。抗生物質(抗菌薬)を飲んだ人には、そのようにして増えた耐性菌やカビが感染症を起こしたり、他人に感染症を起こす原因になったりすることがあります。つまり、抗生物質(抗菌薬)は不要の人には悪い効果しかありません。そして、世の中に抗生物質(抗菌薬)を飲む人が多ければ多いほど、人々(抗生物質を飲む人も飲まない人でも)の身体には耐性菌が多く住み着いている状態になります。そうすると、これから先、あなたやあなたの近くの人が細菌感染症に罹ってしまった場合に、本来効くはずの抗生物質(抗菌薬)が効かない、という状況に陥ってしまいやすくなります。このような状況は以前から指摘されていて、この数年、全世界的な問題になっています。その対策としては、抗生物質(抗菌薬)を本当に必要な場合のみに使う(不要の場合は使わない)ということが求められています。

質問6 以前に風邪や下痢になった時に抗生物質(抗菌薬)を出してもらったことがありますが、それはなぜでしょうか?

回答6

これまで同じような症状の場合には抗生物質(抗菌薬)をもらっていたのがどうしてなのか、疑問に思われるかもしれません。これまで私たち医師が、同じような症状の時に抗生物質(抗菌薬)を出していたことがありますが、それにはいくつか理由が考えられます。

① 入念な診察の結果、単なる風邪か下痢ではなく、抗生物質(抗菌薬)が必要な細菌による感染症だと診断した。

② 抗生物質(抗菌薬)が必要な細菌による感染症か、抗生物質(抗菌薬)が不要なウイルス感染症かの区別をすることが不十分だった。

③ 抗生物質(抗菌薬)を出したら患者さんが良くなったという経験から、抗生物質(抗菌薬)が効いたから良くなったように感じてしまった。

④ 抗生物質(抗菌薬)を出してほしいという患者さんからの強い要望に応えようとした。

この手引きは抗生物質(抗菌薬)を使わないためのものではありません。抗生物質(抗菌薬)が必要かどうかを見極めるためのものです。診察の結果、①の場合は今後も私たち医師は抗生物質(抗菌薬)を処方して飲んでいただきます。私たちはこの手引きを使って慎重に診察することで、抗生物質(抗菌薬)が必要な感染症か不要かをできる限り区別し、②の理由による抗生物質の使用を減らそうとしています。私たちはこの手引きの内容に従って入念に慎重に診察を行い、投与すべきではないと判断した場合には抗生物質(抗菌薬)を処方していません。ただ、これまで、③や④の理由で抗生物質(抗菌薬)を処方していたとも言われています。

感冒やほとんどの下痢は抗生物質(抗菌薬)を飲まなくても自然に軽快します。仮にあなたの「かぜ」が、発熱や気道症状が3日間続いた後に解熱して改善する「感冒」だったとします。1日目、2日目は市販の感冒薬を飲んで自宅で休んでいたのですが良くならないので3日目に病院を受診しました。医師の指示した抗生物質(抗菌薬)を飲んだところ、翌日には解熱して症状が良くなってきました。

この時、患者さんにとっても医師にとっても抗生物質(抗菌薬)が良く効いたように見えるでしょう。しかし、実際に起きたことは、順序として、抗菌薬を飲み始めた後で症状が良くなってきた、ということであって、抗生物質(抗菌薬)を飲んだことが理由で症状が良くなった、ということではありません。医師は「ウイルスには抗生物質(抗菌薬)は効かない」ということが頭ではわかっています。しかし、患者さんは「抗生物質(抗菌薬)を飲んだから良くなった」と思うことでしょう。医師はそのように、抗生物質(抗菌薬)を処方した翌日に症状が良くなったという患者さんをたくさん経験していますから、「効いていないにしても患者さんが良くなったのだから、抗生物質(抗菌薬)を出してよかった」という記憶が残ってしまいます。このような経験を繰り返しているうちに、医師自身、抗生物質(抗菌薬)を出した方が患者さんに喜ばれるのではないか?という気になってしまっていたのです。

結果として「風邪を引いたらお医者さんで抗生物質をもらったら治る」という思い込みができても仕方ありません。まれですが「以前に飲んだらすぐに治ったから、今回も抗生物質を出してほしい」と強く希望される患者さんもいます。医師は患者さんに満足してもらうことを優先しますから、そういう希望を聞いたり、会話の中で感じ取ったりして、患者さんに安心していただくために抗生物質(抗菌薬)を出していたことがあるかもしれません。

質問7 これからは、風邪や下痢の時に抗生物質(抗菌薬)を出さないのですか?

回答7

風邪や下痢には抗生物質(抗菌薬)を出さないということではありません。風邪や下痢の時に、抗生物質(抗菌薬)が必要かどうかを正しく診断できるように診察を進め、必要がないと診断した場合には出さないということです。抗生物質(抗菌薬)が出ていないことで心配に感じられるのであれば、是非お申し出ください。どのように診察して診断したかをご安心できるように詳しく説明いたします。

今まで、医師と患者さんの経験と行動の積み重ねから、抗生物質(抗菌薬)の使いすぎを生じ、そして現在の薬剤耐性(AMR)問題をもたらしてしまいました。これまで医師は、このような「抗生物質(抗菌薬)は、本当は不要でも有害ではないのだから良いだろう」という考えで抗生物質(抗菌薬)を処方していたかもしれません。しかし、これからは違います。この手引きを使って本当に抗生物質(抗菌薬)が必要な状況と不必要な状況とをしっかりと区別し、抗生物質(抗菌薬)が必要な患者さんにだけ抗生物質(抗菌薬)を投与する方針をとりたいと考えています。そのようにしないと、薬剤耐性(AMR)問題は悪化する一方で、抗菌薬が効いてほしい時に効いてくれない薬になってしまう可能性があり、既にある程度、そのようになってしまっていることがわかっています。

私たち医師はいつでもすべての患者さんの速やかな回復を願って診療しています。抗生物質(抗菌薬)の良く効く細菌による感染症の場合にはもちろん抗生物質(抗菌薬)を飲んでもらいます。そのような感染症を見逃さないように慎重に診察を行います。その上で抗生物質(抗菌薬)が必要ないことを確かめた場合には私たちは抗生物質(抗菌薬)を処方しません。抗生物質(抗菌薬)がいざという時(本当に細菌による感染症だった時)に皆さんに良く効く薬であるためですのでご理解ください。

(2) 抗菌薬の延期処方とは

近年、急性気道感染症における抗菌薬使用削減のための戦略として、抗菌薬の延期処方(Delayed Antibiotics Prescription: DAP)に関する科学的知見が集まってきている92-94,136。DAPは、初診時に抗菌薬投与の明らかな適応がない患者に対して、その場で抗菌薬を投与するのではなく、その後の経過が思わしくない場合にのみに抗菌薬を投与する手法であり、不必要な処方を減らすためにも有効であることから、英国では急性気道感染症に関する国の指針においてDAPが推奨されている137,138。日本においてDAPを行う場合は、初診時は抗菌薬を処方せず、症状が悪化した場合や遷延する場合に再度受診をしてもらい、改めて抗菌薬処方の必要性を再評価するという方法が考えられる。

海外の事例を一例として挙げると、スペインで行われた多施設無作為化比較試験では、18歳以上の急性気道感染症(急性咽頭炎、急性鼻副鼻腔炎、急性気管支炎、軽症から中等症の慢性閉塞性肺疾患急性増悪)で、抗菌薬の明らかな適応がないと医師が判断した患者について、初診時に抗菌薬を処方し内服を開始する群(すぐに内服群)と、経過が思わしくない場合に抗菌薬の内服を開始する群(DAP群)注 、抗菌薬を処方しない群(処方なし群)に割り付け、その後の状況について比較した研究結果が示されている94。

この研究では、実際に抗菌薬を使用した割合はすぐに内服群で91.1%、DAP 群で23.0~32.6%、処方なし群で12.1%である一方で、症状が中等度又は重度の期間はすぐに内服群で短いものの、中等度の期間又は重度の期間の差はそれぞれ平均0.5~1.3日、0.4~1.5日と臨床的に意味のある差とは言いがたく、一方で、合併症、副作用、予期しない受診、30日後の全身健康状態、患者の満足度については差が見られなかったことが報告されている94。

以上のようなことを踏まえ、DAPを行うことで、合併症や副作用、予期しない受診等の好ましくない転帰を増やすことなく抗菌薬処方を減らすことができると考えられている92-94。

ここで大事な点は、患者を経時的に診るという視点である。患者の医療機関へのアクセスが比較的良い日本では、症状が悪化した場合や数日しても症状が改善しない場合に同じ医療機関を受診するように説明しておき、再診時に抗菌薬の適応を再検討する方が現実的かつ望ましいと考えられる。普段の忙しい診療のなかでの「一点」のみでは急性気道感染症等に対する適切な診断が難しい場合があることを認識し、急性気道感染症等の通常の経過はどのようなものか、また、今後どのような症状に注意してもらい、どのような時に再診をしてもらうべきか、どのようになった場合に抗菌薬の適応となりうるか、という「線」の時間軸で診療を行い、その内容に沿った患者への説明を行うことが重要である。外来診療では、この「線」の時間軸による考えが適切な感染症診療にも役立ち、抗菌薬の適正使用にもつながる、と再認識してもらえれば幸いである。

注16 日本では、保険医療機関及び保険医療療養規則(昭和32年厚生省令第15号)第20条に基づき、保険医療機関(病院や診療所)で交付される処方箋の使用期間を、交付の日を含めて原則4日以内(休日や祝日を含む)としており、必ずしも海外の事例をそのままの方法では適応できないことに注意が必要である。

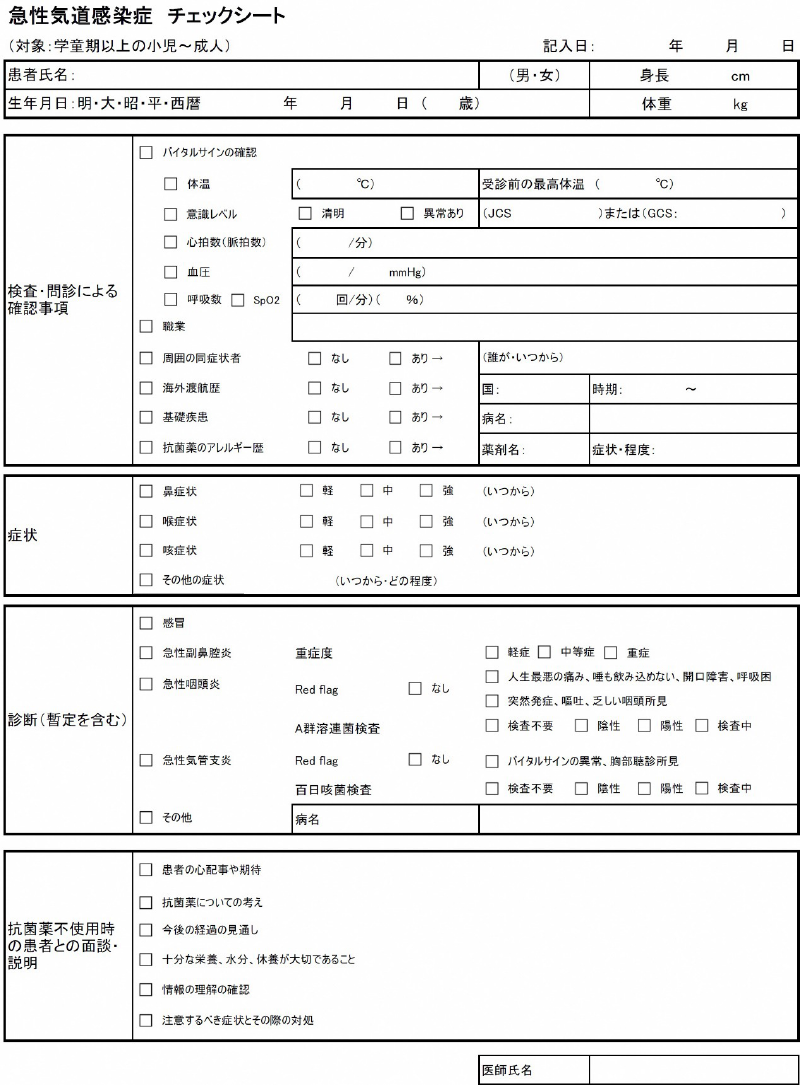

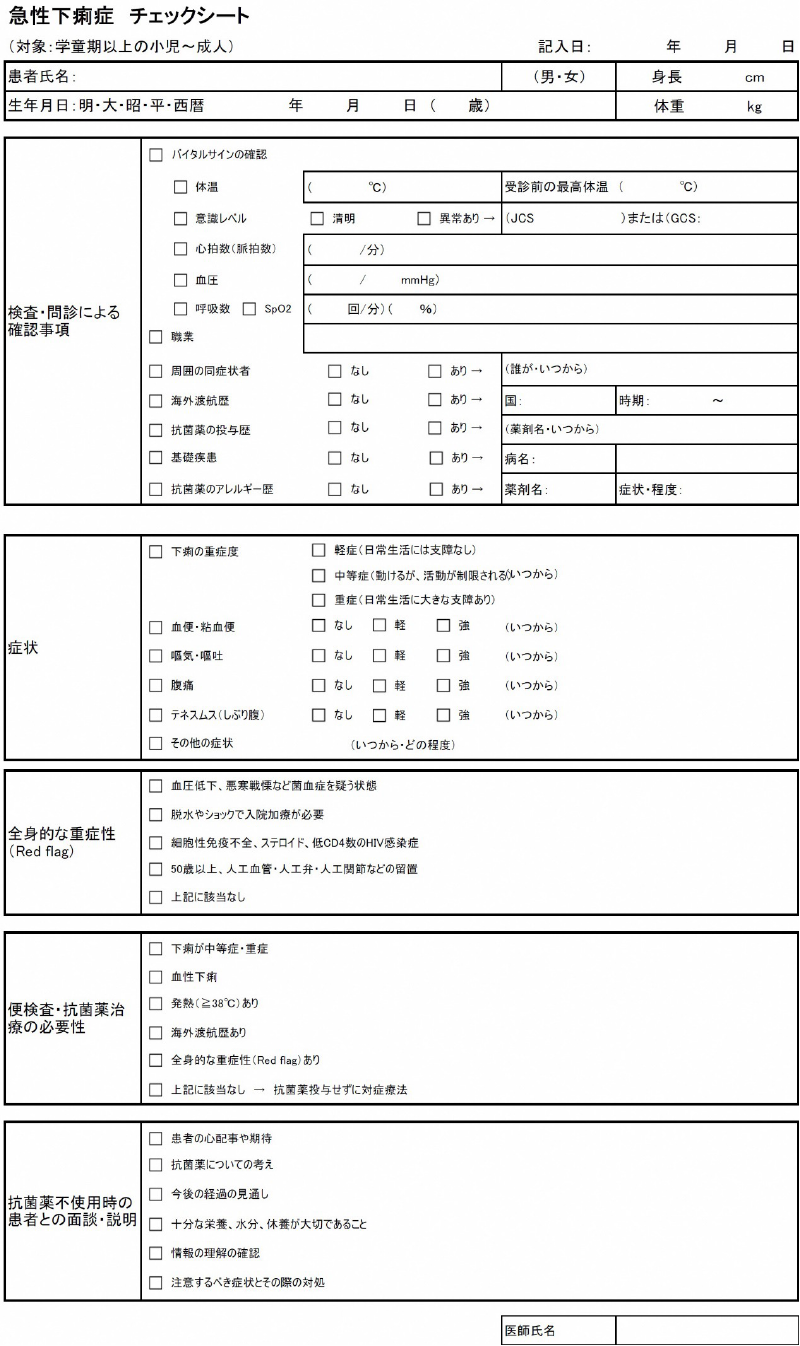

(i) 急性気道感染症及び急性下痢症の診療に係るチェックシート

7. 引用文献

- 加地正郎. インフルエンザとかぜ症候群. 東京: 南山堂; 2003.

- 日本呼吸器学会. 成人気道感染症診療の基本的考え方 : 日本呼吸器学会「呼吸器感染症に関するガイドライン」. 東京: 日本呼吸器学会; 2003.

- 松村滎久他. 風邪症候群急性呼吸器感染症 用語の統一と抗菌薬の適正使用のために 定義に関するアンケート結果(1). 内科専門医会誌. 2003;15:217-221.

- 加地正郎. 日常診療のなかのかぜ. 臨床と研究. 1994;71:1-3.

- 厚生労働省大臣官房統計情報部.令和2年(2020). https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/20/dl/kanjya.pdf. 最終閲覧日2023年9月25日.

- Monto AS, Ullman BM. Acute respiratory illness in an American community. The Tecumseh study. JAMA. 1974;227(2):164-169.

- Chen Y, Williams E, Kirk M. Risk factors for acute respiratory infection in the Australian community. PloS One. 2014;9(7):e101440.

- Yokobayashi K, Matsushima M, Watanabe T, Fujinuma Y, Tazuma S. Prospective cohort study of fever incidence and risk in elderly persons living at home. BMJ Open. 2014;4(7):e004998.

- Nicholson KG, Kent J, Hammersley V, Cancio E. Acute viral infections of upper respiratory tract in elderly people living in the community: comparative, prospective, population based study of disease burden. BMJ. 1997;315(7115):1060-1064.

- Graat JM, Schouten EG, Heijnen M-LA, et al. A prospective, community-based study on virologic assessment among elderly people with and without symptoms of acute respiratory infection. J Clin Epidemiol. 2003;56(12):1218-1223.

- Falsey AR, Walsh EE, Hayden FG. Rhinovirus and coronavirus infection-associated hospitalizations among older adults. J Infect Dis. 2002;185(9):1338-1341.

- National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Fever in under 5s: assessment and initial management | Clinical guideline. https://www.nice.org.uk/guidance/ng143. 最終閲覧日2023年3月24日.

- Heikkinen T, Järvinen A. The common cold. Lancet. 2003;361(9351):51-59.

- Kliegman R, Stanton B, Geme J, Schor N. Nelson Textbook of Pediatrics. 20th edition. Philadelphia, PA: Elsevier; 2015.

- Keith T, Saxena S, Murray J, Sharland M. Risk-benefit analysis of restricting antimicrobial prescribing in children: what do we really know? Curr Opin Infect Dis. 2010;23(3):242-248.

- American Academy of Pediatrics, Committee on Infectious Diseases, Kimberlin DW, Brady MT, Jackson MA, Long SS. Red Book: 2015 Report of the Committee on Infectious Diseases.; 2015.

- Shulman ST, Bisno AL, Clegg HW, et al. Clinical practice guideline for the diagnosis and management of group A streptococcal pharyngitis: 2012 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2012;55(10):1279-1282.

- Kearns GL, Abdel-Rahman SM, Alander SW, Blowey DL, Leeder JS, Kauffman RE. Developmental pharmacology - drug disposition, action, and therapy in infants and children. N Engl J Med. 2003;349(12):1157-1167.

- Gonzales R, Bartlett JG, Besser RE, et al. Principles of appropriate antibiotic use for treatment of acute respiratory tract infections in adults: background, specific aims, and methods. Ann Intern Med. 2001;134(6):479-486.

- 日本内科学会専門医部会. コモンディジーズブック : 日常外来での鑑別と患者への説明のために. 東京: 日本内科学会; 2013.

- Qaseem A, Lin JS, et al., Diagnosis and Management of Acute Left-Sided Colonic Diverticulitis: A Clinical Guideline From the American College of Physicians. Ann Intern Med. 2022 Mar;175(3):399-415.

- Monto AS, Gravenstein S, Elliott M, Colopy M, Schweinle J. Clinical signs and symptoms predicting influenza infection. Arch Intern Med. 2000;160(21):3243-3247.

- Gwaltney JM, Hendley JO, Simon G, Jordan WS. Rhinovirus infections in an industrial population. II. Characteristics of illness and antibody response. JAMA. 1967;202(6):494-500.

- Ebell MH, Afonso AM, Gonzales R, Stein J, Genton B, Senn N. Development and validation of a clinical decision rule for the diagnosis of influenza. J Am Board Fam Med. 2012;25(1):55-62.

- Chartrand C, Leeflang MMG, Minion J, Brewer T, Pai M. Accuracy of rapid influenza diagnostic tests: a meta-analysis. Ann Intern Med. 2012;156(7):500-511.

- Meltzer EO, Hamilos DL, Hadley JA, et al. Rhinosinusitis: establishing definitions for clinical research and patient care. J Allergy Clin Immunol. 2004;114(6 Suppl):155-212.

- Berg O, Carenfelt C, Rystedt G, Anggård A. Occurrence of asymptomatic sinusitis in common cold and other acute ENT-infections. Rhinology. 1986;24(3):223-225.

- Dingle J, Badger G, Jordan WS. Illness in the Home: A Study of 25,000 Illnesses in a Group of Cleveland Families. OH: Western Reserve Univ Pr; 1964.

- Lacroix JS, Ricchetti A, Lew D, et al. Symptoms and clinical and radiological signs predicting the presence of pathogenic bacteria in acute rhinosinusitis. Acta Otolaryngol (Stockh). 2002;122(2):192-196.

- Chow AW, Benninger MS, Brook I, et al. IDSA clinical practice guideline for acute bacterial rhinosinusitis in children and adults. Clin Infect Dis. 2012;54(8):e72-e112.

- Bisno AL. Acute pharyngitis. N Engl J Med. 2001;344(3):205-211.

- 鈴木賢二, 黒野祐一, 小林俊光, 西村忠郎, 馬場駿吉. 第 4 回耳鼻咽喉科領域感染症臨床分離菌全国サーベイランス結果報告. 日耳鼻感染症研会誌. 2008;26:15–26.

- Suzuki K, Kurono Y, Ikeda K, et al. Nationwide surveillance of 6 otorhinolaryngological infectious diseases and antimicrobial susceptibility pattern in the isolated pathogens in Japan. J Infect Chemother. 2015;21(7):483-491.

- 武内一, 深澤満, 吉田均, 西村龍夫, 草刈章, 岡崎実. 扁桃咽頭炎における検出ウイルスと細菌の原因病原体としての意義. 日本小児科学会雑誌. 2009;113(4):694-700.

- Bisno AL, Gerber MA, Gwaltney JM, Kaplan EL, Schwartz RH. Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Group A Streptococcal Pharyngitis. Clin Infect Dis. 2002;35(2):113-125.

- Tanz RR, Shulman ST. Chronic pharyngeal carriage of group A streptococci. Pediatr Infect Dis J. 2007;26(2):175-176.

- Aliyu SH, Marriott RK, Curran MD, Parmar S, Bentley N, Brown NM, Brazier JS, Ludlam H. Real-time PCR investigation into the importance of Fusobacterium necrophorum as a cause of acute pharyngitis in general practice. J Med Microbiol. 2004;53(Pt 10):1029-1035.

- Batty A, Wren MW. Prevalence of Fusobacterium necrophorum and other upper respiratory tract pathogens isolated from throat swabs. Br J Biomed Sci. 2005;62(2):66-70.

- Amess JA, O'Neill W, Giollariabhaigh CN, Dytrych JK. A six-month audit of the isolation of Fusobacterium necrophorum from patients with sore throat in a district general hospital. Br J Biomed Sci. 2007;64(2):63-65.

- Centor RM, Geiger P, Waites KB. Fusobacterium necrophorum bacteremic tonsillitis: 2 Cases and a review of the literature. Anaerobe 2010;16(6):626-628.

- Shah M, Centor RM, Jennings M. Severe acute pharyngitis caused by group C streptococcus. J Gen Intern Med. 2007;22(2):272-274.

- Centor RM. Expand the pharyngitis paradigm for adolescents and young adults. Ann Intern Med. 2009;151(11):812-815.

- Jensen A, Hansen TM, Bank S, Kristensen LH, Prag J. Fusobacterium necrophorum tonsillitis: an important cause of tonsillitis in adolescents and young adults. Clin Microbiol Infect. 2015;21(3):266.e1-266.e3.

- Hedin K, Bieber L, Lindh M, Sundqvist M. The aetiology of pharyngotonsillitis in adolescents and adults - Fusobacterium necrophorum is commonly found. Clin Microbiol Infect. 2015;21(3):263.e1-263.e7.

- Centor RM, Atkinson TP, Ratliff AE, Xiao L, Crabb DM, Estrada CA, Faircloth MB, Oestreich L, Hatchett J, Khalife W, Waites KB. The Clinical Presentation of Fusobacterium-Positive and Streptococcal-Positive Pharyngitis in a University Health Clinic: A Cross-sectional Study. Ann Intern Med. 2015;162(4):241-247.

- McIsaac WJ, Kellner JD, Aufricht P, Vanjaka A, Low DE. Empirical validation of guidelines for the management of pharyngitis in children and adults. JAMA. 2004;291(13):1587-1595.

- McIsaac WJ, Goel V, To T, Low DE. The validity of a sore throat score in family practice. Can Med Assoc J. 2000;163(7):811-815.

- ESCMID Sore Throat Guideline Group, Pelucchi C, Grigoryan L, et al. Guideline for the management of acute sore throat. Clin Microbiol Infect. 2012;18 Suppl 1:1-28.

- JAID/JSC感染症治療ガイド・ガイドライン作成委員会. JAID/JSC感染症治療ガイド2014. 東京: ライフサイエンス出版; 2014.

- McGinn TG, Deluca J, Ahlawat SK, Mobo BH, Wisnivesky JP. Validation and modification of streptococcal pharyngitis clinical prediction rules. Mayo Clin Proc. 2003;78(3):289-293.

- Humair J-P, Revaz SA, Bovier P, Stalder H. Management of acute pharyngitis in adults: reliability of rapid streptococcal tests and clinical findings. Arch Intern Med. 2006;166(6):640-644.

- Fine AM, Nizet V, Mandl KD. Large-scale validation of the Centor and McIsaac scores to predict group A streptococcal pharyngitis. Arch Intern Med. 2012;172(11):847-852.

- Llor C, Hernández M, Hernández S, Martínez T, Gómez FF. Validity of a point-of-care based on heterophile antibody detection for the diagnosis of infectious mononucleosis in primary care. Eur J Gen Pract. 2012;18(1):15-21.

- Ebell MH, Call M, Shinholser J, Gardner J. Does This Patient Have Infectious Mononucleosis?: The Rational Clinical Examination Systematic Review. JAMA. 2016;315(14):1502-1509.

- Wolf DM, Friedrichs I, Toma AG. Lymphocyte-white blood cell count ratio: a quickly available screening tool to differentiate acute purulent tonsillitis from glandular fever. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2007;133(1):61-64.

- 岸田直樹. 誰も教えてくれなかった「風邪」の診かた 重篤な疾患を見極める! 東京: 医学書院; 2012.

- 山本舜悟. かぜ診療マニュアル. 第2版. 東京: 日本医事新報社; 2017.

- Ebell MH, Lundgren J, Youngpairoj S. How long does a cough last? Comparing patients’ expectations with data from a systematic review of the literature. Ann Fam Med. 2013;11(1):5-13.

- JAID/JSC感染症治療ガイド・ガイドライン作成委員会 呼吸器感染症ワーキンググループ. JAID/JSC感染症治療ガイドライン 呼吸器感染症. 日本化学療法学会雑誌. 2014;62:1-109.

- Cornia PB, Hersh AL, Lipsky BA, Newman TB, Gonzales R. Does this coughing adolescent or adult patient have pertussis? JAMA. 2010;304(8):890-896.

- de Melker HE, Versteegh FG, Conyn-Van Spaendonck MA, et al. Specificity and sensitivity of high levels of immunoglobulin G antibodies against pertussis toxin in a single serum sample for diagnosis of infection with Bordetella pertussis. J Clin Microbiol. 2000;38(2):800-806.

- Yih WK, Lett SM, des Vignes FN, Garrison KM, Sipe PL, Marchant CD. The increasing incidence of pertussis in Massachusetts adolescents and adults, 1989-1998. J Infect Dis. 2000;182(5):1409-1416.

- Torkaman MRA, Kamachi K, Nikbin VS, Lotfi MN, Shahcheraghi F. Comparison of loop-mediated isothermal amplification and real-time PCR for detecting Bordetella pertussis. J Med Microbiol. 2015;64(Pt 4):463-465.

- Brotons P, de Paz HD, Esteva C, Latorre I, Muñoz-Almagro C. Validation of a loop-mediated isothermal amplification assay for rapid diagnosis of pertussis infection in nasopharyngeal samples. Expert Rev Mol Diagn. 2016;16(1):125-130.

- 小児呼吸器感染症診療ガイドライン作成委員会. 小児呼吸器感染症診療ガイドライン 2022.

- Kenealy T, Arroll B. Antibiotics for the common cold and acute purulent rhinitis. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(6):CD000247.

- 日本鼻科学会. 急性鼻副鼻腔炎診療ガイドライン. 日本鼻科学会会誌. 2010;49(2):143-198.

- Yamanaka N, Iino Y, Uno Y, et al. Practical guideline for management of acute rhinosinusitis in Japan. Auris Nasus Larynx. 2015;42(1):1-7.

- Wald ER, Applegate KE, Bordley C, et al. Clinical practice guideline for the diagnosis and management of acute bacterial sinusitis in children aged 1 to 18 years. Pediatrics. 2013;132(1):e262-e280.

- Lemiengre MB, van Driel ML, Merenstein D, Young J, De Sutter AIM. Antibiotics for clinically diagnosed acute rhinosinusitis in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2012;10:CD006089.

- Ahovuo-Saloranta A, Rautakorpi U-M, Borisenko OV, Liira H, Williams JW, Mäkelä M. Antibiotics for acute maxillary sinusitis in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(2):CD000243.

- Rosenfeld RM, Piccirillo JF, Chandrasekhar SS, et al. Clinical practice guideline (update): adult sinusitis. Otolaryngol--Head Neck Surg. 2015;152(2 Suppl):S1-S39.

- Falagas ME, Karageorgopoulos DE, Grammatikos AP, Matthaiou DK. Effectiveness and safety of short vs. long duration of antibiotic therapy for acute bacterial sinusitis: a meta-analysis of randomized trials. Br J Clin Pharmacol. 2009;67(2):161-171.

- Suzuki K, Nishimaki K, Okuyama K, et al. Trends in antimicrobial susceptibility of Streptococcus pneumoniae in the Tohoku district of Japan: a longitudinal analysis from 1998 to 2007. Tohoku J Exp Med. 2010;220(1):47-57.

- 池辺忠義. 劇症型溶血性レンサ球菌感染症. 感染症発生動向調査週報. 2002;4(46):12-14.

- van Driel ML, De Sutter AI, Habraken H, Thorning S, Christiaens T. Different antibiotic treatments for group A streptococcal pharyngitis. Cochrane Database Syst Rev. 2016;9:CD004406.

- Altamimi S, Khalil A, Khalaiwi KA, Milner RA, Pusic MV, Al Othman MA. Short-term late-generation antibiotics versus longer term penicillin for acute streptococcal pharyngitis in children. Cochrane Database Syst Rev. 2012;(8):CD004872.

- 清水博之, 齋藤美和子, 厚見恵, 久保田千鳥, 森雅亮. A群β溶連菌に対するペニシリン系とセフェム系抗菌薬の除菌率及び再発率. 日本小児科学会雑誌. 2013;117(10):1569-1573.

- Smith SM, Fahey T, Smucny J, Becker LA. Antibiotics for acute bronchitis. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(3):CD000245.

- Cherry J, Demmler-Harrison GJ, Kaplan SL, Steinbach WJ, Hotez P. Feigin and Cherry’s Textbook of Pediatric Infectious Diseases. 7th edition. PA: Saunders; 2013.

- Esposito S, Bosis S, Faelli N, et al. Role of atypical bacteria and azithromycin therapy for children with recurrent respiratory tract infections. Pediatr Infect Dis J. 2005;24(5):438-444.

- Velissariou IM, Papadopoulos NG, Giannaki M, Tsolia M, Saxoni-Papageorgiou P, Kafetzis DA. Mycoplasma pneumoniae and Chlamydia pneumoniae chronic cough in children: efficacy of clarithromycin. Int J Antimicrob Agents. 2005;26(2):179-180.

- Tiwari T, Murphy TV, Moran J, National Immunization Program, CDC. Recommended antimicrobial agents for the treatment and postexposure prophylaxis of pertussis: 2005 CDC Guidelines. MMWR Recomm Rep. 2005;54(RR-14):1-16.

- Altunaiji S, Kukuruzovic R, Curtis N, Massie J. Antibiotics for whooping cough (pertussis). Cochrane Database Syst Rev. 2007;(3):CD004404.

- 厚生労働省保険局医療課長通知, 保医発 0926 第1号, 医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて, 令和4年9月 26 日

- Cals JWL, Hopstaken RM, Butler CC, Hood K, Severens JL, Dinant G-J. Improving management of patients with acute cough by C-reactive protein point of care testing and communication training (IMPAC3T): study protocol of a cluster randomised controlled trial. BMC Fam Pract. 2007;8:15.

- Cals JWL, Butler CC, Hopstaken RM, Hood K, Dinant G-J. Effect of point of care testing for C reactive protein and training in communication skills on antibiotic use in lower respiratory tract infections: cluster randomised trial. BMJ. 2009;338:b1374.

- Little P, Stuart B, Francis N, et al. Effects of internet-based training on antibiotic prescribing rates for acute respiratory-tract infections: a multinational, cluster, randomised, factorial, controlled trial. Lancet. 2013;382(9899):1175-1182.

- Mangione-Smith R, Elliott MN, Stivers T, McDonald LL, Heritage J. Ruling out the need for antibiotics: are we sending the right message? Arch Pediatr Adolesc Med. 2006;160(9):945-952.

- Cabral C, Ingram J, Hay AD, Horwood J, TARGET team. “They just say everything’s a virus”--parent’s judgment of the credibility of clinician communication in primary care consultations for respiratory tract infections in children: a qualitative study. Patient Educ Couns. 2014;95(2):248-253.

- Mangione-Smith R, Zhou C, Robinson JD, Taylor JA, Elliott MN, Heritage J. Communication practices and antibiotic use for acute respiratory tract infections in children. Ann Fam Med. 2015;13(3):221-227.

- Spurling GKP, Del Mar CB, Dooley L, Foxlee R, Farley R. Delayed antibiotics for respiratory infections. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(4):CD004417.

- Little P, Moore M, Kelly J, et al. Delayed antibiotic prescribing strategies for respiratory tract infections in primary care: pragmatic, factorial, randomised controlled trial. BMJ. 2014;348:g1606.

- de la Poza Abad M, Mas Dalmau G, Moreno Bakedano M, et al. Prescription Strategies in Acute Uncomplicated Respiratory Infections: A Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. 2016;176(1):21-29.

- 河添仁, 上野昌紀, 済川聡美, 田中守, 田中亮裕, 荒木博陽. S-1における院外処方せんを利用した双方向性の情報共有の取り組みとその評価. 医療薬学. 2014;40(8):441-448.

- 阪口勝彦, 藤原大一朗, 山口有香子, 奥村麻佐子. 臨床検査値を表示した院外処方せんによる薬剤師業務への影響と課題. 日本病院薬剤師会雑誌. 2016;52(9):1131-1135.

- World Health Organization. The treatment of diarrhoea : A manual for physicians and other senior health workers, 4th rev. https://apps.who.int/iris/handle/10665/43209. 最終閲覧日2023年3月24日.

- Riddle MS, DuPont HL, Connor BA. ACG Clinical Guideline: Diagnosis, Treatment, and Prevention of Acute Diarrheal Infections in Adults. Am J Gastroenterol. 2016;111(5):602-622.

- Kasper AF Stephen Hauser, Dan Longo, J Jameson, Joseph Loscalzo Dennis. Harrison's Principles of Internal Medicine 19th edition. New York: McGraw-Hill Professional; 2015.

- JAID/JSC感染症治療ガイド・ガイドライン作成委員会 腸管感染症ワーキンググループ. JAID/JSC感染症治療ガイドライン2015 -腸管感染症-. 感染症学雑誌. 2016;90(1):31-65.

- 国立感染症研究所. 感染性胃腸炎. 感染症発生動向調査週報. 2017;19(1):7-8.

- 国立感染症研究所, 厚生労働省健康局結核感染症課. ロタウイルス胃腸炎の発生動向とワクチン導入後の報告数の推移. 病原微生物検出情報. 2015;36(7):145-146.

- 国立感染症研究所ホームページより, https://www.niid.go.jp/niid/ja/allarticles/surveillance/2270-idwr/nenpou/11638-syulist2021.html. 最終閲覧日2023年9月25日.

- Cohen SH, Gerding DN, Johnson S, et al. Clinical Practice Guidelines for Clostridium difficile Infection in Adults: 2010 Update by the Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA) and the Infectious Diseases Society of America (IDSA). Infect Control Hosp Epidemiol. 2010;31(5):431-455.

- Beeching N, Gill G. Lecture Notes: Tropical Medicine. 7th edition. West Sussex: Wiley-Blackwell; 2014.

- DuPont HL. Acute infectious diarrhea in immunocompetent adults. N Engl J Med. 2014;370(16):1532-1540.

- Scorza K, Williams A, Phillips JD, Shaw J. Evaluation of nausea and vomiting. Am Fam Physician. 2007;76(1):76-84.

- Fontanarosa PB, Kaeberlein FJ, Gerson LW, Thomson RB. Difficulty in predicting bacteremia in elderly emergency patients. Ann Emerg Med. 1992;21(7):842-848.

- Felton JM, Harries AD, Beeching NJ, Rogerson SJ, Nye FJ. Acute gastroenteritis: the need to remember alternative diagnoses. Postgrad Med J. 1990;66(782):1037-1039.

- Kollaritsch H, Paulke-Korinek M, Wiedermann U. Traveler’s Diarrhea. Infect Dis Clin North Am. 2012;26(3):691-706.

- Vernacchio L, Vezina RM, Mitchell AA, Lesko SM, Plaut AG, Acheson DWK. Diarrhea in American infants and young children in the community setting: incidence, clinical presentation and microbiology. Pediatr Infect Dis J. 2006;25(1):2-7.

- King CK, Glass R, Bresee JS, Duggan C, Centers for Disease Control and Prevention. Managing acute gastroenteritis among children: oral rehydration, maintenance, and nutritional therapy. MMWR Recomm Rep. 2003;52(RR-16):1-16.

- Talan D, Moran GJ, Newdow M, et al. Etiology of bloody diarrhea among patients presenting to United States emergency departments: prevalence of Escherichia coli O157:H7 and other enteropathogens. Clin Infect Dis. 2001;32(4):573-580.

- Division of Viral Diseases, National Center for Immunization and Respiratory Diseases, Centers for Disease Control and Prevention. Updated norovirus outbreak management and disease prevention guidelines. MMWR Recomm Rep. 2011;60(RR-3):1-18.

- Glass RI, Parashar UD, Estes MK. Norovirus gastroenteritis. N Engl J Med. 2009;361(18):1776-1785.

- Rockx B, De Wit M, Vennema H, et al. Natural history of human calicivirus infection: a prospective cohort study. Clin Infect Dis. 2002;35(3):246-253.

- Lopman BA, Reacher MH, Vipond IB, Sarangi J, Brown DWG. Clinical manifestation of norovirus gastroenteritis in health care settings. Clin Infect Dis. 2004;39(3):318-324.

- 田中智之. ノロウイルス抗原迅速診断薬クイックナビTM-ノロ2の評価. 医学と薬学. 2012;68(6):1033-1039.

- 山崎勉, 由井郁子, 森島直哉, 黒木春郎. 金コロイドを用いた新規イムノクロマト法による便中ノロウイルス検出試薬の有用性. 感染症学雑誌. 2013;87(1):27-32.

- 渡部雅勝, 武蔵由紀, 鈴木千代子, 渡部あい子, 板橋志穂, 小野弘美. イムノクロマトグラフィーを用いたノロウイルス迅速診断キットの臨床評価. 医学と薬学. 2014;71(10):1917-1926.

- 山崎勉, 由井郁子, 森島直哉, 黒木春郎. イムノクロマト法による便中ノロウイルス検出キットの評価 -検体種による差の検討-. 感染症学雑誌. 2016;90(1):92-95.

- Kelly P. Infectious diarrhoea. Medicine (Baltimore). 2011;39(4):201-206.

- 内閣府食品安全委員会. ファクトシート(科学的知見に基づく概要書). https://www.fsc.go.jp/factsheets/. 最終閲覧日2023年3月24日.

- National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Diarrhoea and vomiting caused by gastroenteritis in under 5s: diagnosis and management | Guidance and guidelines. https://www.nice.org.uk/guidance/cg84?unlid=6082725412017216194549. 最終閲覧日2023年3月24日.

- Caeiro JP, DuPont HL, Albrecht H, Ericsson CD. Oral rehydration therapy plus loperamide versus loperamide alone in the treatment of traveler’s diarrhea. Clin Infect Dis. 1999;28(6):1286-1289.

- Simel D, Rennie D. The Rational Clinical Examination: Evidence-Based Clinical Diagnosis. 1st edition. New York: McGraw-Hill Education / Medical; 2008.

- Farthing M, Salam MA, Lindberg G, et al. Acute diarrhea in adults and children: a global perspective. J Clin Gastroenterol. 2013;47(1):12-20.

- Onwuezobe IA, Oshun PO, Odigwe CC. Antimicrobials for treating symptomatic non-typhoidal Salmonella infection. Cochrane Database Syst Rev. 2012;11:CD001167.

- DuPont HL. Clinical practice. Bacterial diarrhea. N Engl J Med. 2009;361(16):1560-1569.

- Ternhag A, Asikainen T, Giesecke J, Ekdahl K. A meta-analysis on the effects of antibiotic treatment on duration of symptoms caused by infection with Campylobacter species. Clin Infect Dis. 2007;44(5):696-700.

- Freedman SB, Xie J, Neufeld MS, et al. Shiga Toxin-Producing Escherichia coli Infection, Antibiotics, and Risk of Developing Hemolytic Uremic Syndrome: A Meta-analysis. Clin Infect Dis. 2016;62(10):1251-1258.