列島縦断AMR対策

事例紹介シリーズ

TOP > 列島縦断AMR対策事例紹介シリーズ > Big gunプロジェクトで抗菌薬適正使用を推進

このコーナーでは、薬剤耐性(AMR)対策の優良事例として内閣官房の「AMR対策普及啓発活動表彰」を受賞した活動をご紹介しています。第8回で取り上げるのは、「薬剤耐性減らそう!」応援大使賞を受賞した神戸大学医学部附属病院抗菌薬適正使用支援(Big gun)プロジェクトチームの取り組みです。Big gunプロジェクトは広域抗菌薬のチェックシステムで、多職種が連携しながら適正使用を推進しています。同プロジェクトに長年携わってきた大路剛先生に、発足の経緯や活動の実際などについてお話を伺いました。

「第2回薬剤耐性(AMR)対策普及啓発活動表彰」における優良事例の表彰決定及び表彰式の実施について

神戸大学大学院医学研究科微生物感染症学講座感染治療学分野(感染症内科)准教授/神戸大学都市安全研究センター准教授/神戸大学医学部附属病院臨床検査部副部長/神戸大学医学部附属病院国際診療部副部長

略歴 1998年神戸大学医学部卒業。同医学部老年科から鐘紡記念病院で消化器内科後期研修。神戸大学大学院医学系研究科単位取得退学後、博士(医学)取得。亀田総合病院総合診療・感染症内科にて感染症後期研修、ペルーCayetano(カエタノ)大学GORGAS Diplomaコースに留学・卒業。亀田総合病院総合診療・感染症科医長を経て、2009年関西に異動。神戸大学医学部附属病院感染症内科・都市安全研究センター助教・講師を経て、2016年から現職。

抗菌薬を投与した後から追いかける

単なる届け出制・許可制では適正使用につながらないという現実

神戸大学病院では2010年3月にBig gunプロジェクトを立ち上げ、チームで抗菌薬適正使用支援に取り組んでいると伺いました。当時、このような取り組みがなぜ必要だったのか、経緯を教えてください。

大路氏 当院では1999年に感染制御部が設置され、2000年にはカルバぺネム系薬と抗MRSA薬に対し処方時の届け出制を導入しました。しかし、こうした単なる届け出制は手続きが煩雑なうえ、治療を急ぐ患者では投与が遅れかねないという問題があります。また届け出制は届け出ればそこで終わり、適正使用という点で実効性はほとんどありません。実際、当時の届け出件数は全体の約20%にすぎず、抗菌薬の使用量や耐性菌の割合もあまり減っていませんでした。やはり届け出制だけでは限界があることを、当時のメンバーは感じていたようです。

こうした状況の中、当時の病院長の考えもあって、2008年に感染症内科が設置されました。感染症内科の業務には、純粋な感染制御だけでなく、臨床現場における感染症診療のサポートもあります。この感染症内科の設置が、2010年にBig gunプロジェクトを始める1つのきっかけになりました。ちなみに、感染制御部と感染症内科が分かれてあるのは、国内では当院だけではないかと思います。

Big gunプロジェクトは、それまでの届け出制とどう違ったのでしょうか。

大路氏 従来の「抗菌薬を投与する前に届け出る・許可する」はそのままに、「抗菌薬を投与した後から追いかけて、フォローする」を取り入れたことです。すなわち、「抗菌薬の投与は認めるが、投与した後にそれが不適切と判断したら介入し、しつこく追いかける」というスタンスで、むしろ投与後に重きを置いて、現場をコントロールするようにした点が特徴です。

Big gunプロジェクトは、当時のメンバーが香港のクィーンズ・メアリ病院を視察し、そのシステムを参考に立ち上げたものです。今でこそ日本でも、抗菌薬適正使用支援(AS:Antimicrobial Stewardship)の必要性が認知されるようになりましたが、香港やシンガポールでは当時すでに、ASの走り的な取り組みを始めていました。クィーンズ・メアリ病院では広域β-ラクタム系注射薬や注射用抗MRSA薬、注射用キノロン薬などをBig gun agents(取り締まり対象薬剤)と位置付け、AMR対策を実践していました。そこで当院でも特定の抗菌薬を査察対象薬剤と定め、Big gunプロジェクトチーム(抗菌薬適正使用ワーキングチーム)が必要に応じて介入しながら、適正使用を推進していくことにしたのです。

ちなみに本プロジェクトは、立ち上げ時から医学部附属病院病院長の直轄による公認事業です。こうした枠組みを最初に作っておくことは、実効性という点でも重要でした。

「感染臓器」「抗菌薬」「微生物」を意識しているか

要査察症例をピックアップ、チームで検討し、必要ならば介入

どのような薬剤が査察対象になっているのでしょうか。

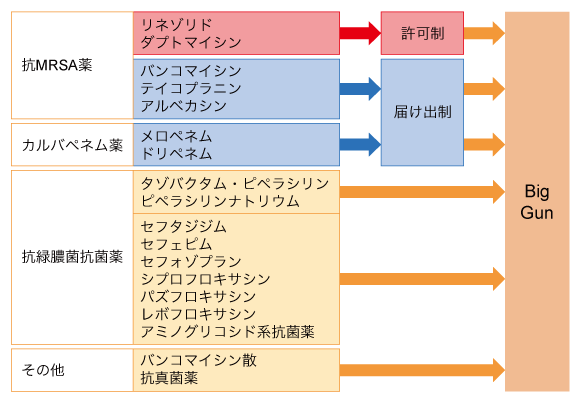

大路氏 当院では表1の薬剤を査察対象としています。このうち注射用抗MRSA薬3剤と注射用カルバぺネム系薬3剤は、従来の届け出制も引き続き行いながら投与後の追跡も実施する、という形をとっています。これは診療報酬で2種類の感染症防止対策加算を取るためで、届け出には電子カルテ上のテンプレートを使用しています。また抗MRSA薬2剤(リネゾリド、ダプトマイシン)については、届け出制よりさらに厳しい許可制としました。これらの薬剤を処方する際は感染症内科に電話が入り、許可番号を出すことになっています。

そのほか、抗緑膿菌抗菌薬は使えば使うほど感受性が悪くなることから、査察の対象に含めました。薬価が高いバンコマイシン(経口剤)も対象です。また、抗真菌薬を査察対象に入れている病院は日本では少ないと思いますが、やはり薬価が高いこと、乱用により院内の感受性悪化が懸念されることから、当院ではプロジェクト発足当初から入れています。

具体的な活動内容について、まず介入に至るまでの流れを教えてください。

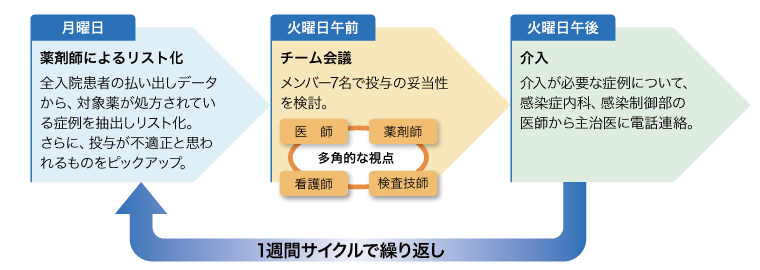

大路氏 大まかに「月曜日夜:資料作成→火曜日午前:会議→火曜日午後:介入」という流れで進めています。まず月曜日の夜に薬剤師が、すべての入院患者の中から表1の抗菌薬が処方されている症例を抽出し、リストを作成します。リスト作成にあたっては、薬剤部の1週間分の払い出し(医師の処方せんに基づき、入院患者の薬剤を準備し病棟へ届けること)データを使っています。この「払い出しデータを使う」ところが本プロジェクトのポイントで、薬剤部のリソースを利用でき、また薬剤師にチームに入ってもらいやすくなるメリットもあると考えています。欠点として薬剤師の方の負担が非常に大きいことがあげられます。

次に薬剤師がリストを精査して、「投与が適正でない」と考えられる症例をピックアップします。ピックアップの基準は「感染臓器」「抗菌薬」「微生物」の3つです。当院では、感染症はこれら3つのファクター、すなわちトライアングルを意識して治療すべき、というのが基本とされています。そのため、例えば「感染臓器が何かわからない・想定していない」「微生物を想定せず、何となくカルバぺネム系薬を使っている」といった症例は、トライアングルを意識していないと判断し、ピックアップしています。「血液培養を取っていない」ケースも、積極的にピックアップします。また投与が1週間、2週間と継続している症例は、優先的にピックアップ対象となります。投与期間については「2週間以上の投与は不要」をコンセンサスに、1週間の時点で早めにピックアップするようにしています。

毎週どれぐらいの症例がピックアップされるのですか。

大路氏 当院の場合、対象薬を処方されている患者は毎週約100名で、その全員を薬剤師一人で精査するのは負担が大きすぎます。そのため、監視対象の抗菌薬を処方されている症例で感染症内科が併診している場合は、そちらでフォローができているとみなし、先に精査の対象から外しています。こうした併診患者が全体のおよそ1/3を占めるので、残り2/3の症例を薬剤師が精査して、最終的にピックアップされるのは20症例前後です。

ピックアップした症例について、会議で話し合うのですね。

大路氏 翌火曜日の10時から会議を開き、2時間ほどかけてBig gunプロジェクトチームでディスカッションしています。チームは薬剤部、感染制御部、感染症内科のメンバーで構成され、医師3名、薬剤師1名、看護師2名、臨床検査技師1名の計7名からなります(2019年8月現在)。このうち看護師は、CNIC(感染管理認定看護師)の資格を有しております。また薬剤師はBCICPS(感染制御専門薬剤師)、医師は感染症専門医とICD(インフェクションコントロールドクター)、臨床検査技師はICMT(感染制御認定臨床微生物検査技師))の資格をそれぞれ有しています。

会議では、薬剤師がファシリテーターを務めます。前日にピックアップした症例について、「培養を取っていない」「抗菌薬を漫然と投与し続けている」などの問題を提起したうえで、診断名や病態、検査結果などの項目も確認しながら、抗菌薬投与の妥当性をチームで検討しています。

薬剤師がピックアップした症例をメンバーで検討していく。

妥当でないと判断した場合、どのように介入するのですか。

大路氏 ディスカッションの結果、「介入の必要あり」と判断した症例については、同日午後3時までに感染症内科または感染制御部の医師から主治医に電話を入れ、チームの見解をフィードバックしています(図1)。

ちなみに投与量や投与方法などについては、医師ではなく薬剤師の方からフィードバックすることもあります。これは病棟薬剤師の役割を認識してもらうためでもあり、プロジェクト発足当初から実施しています。

チームでARM対策に取り組むメリットを教えてください。

大路氏 会議には感染症に関わる全職種が集まり、それぞれが専門性を発揮できる場になっており、フィードバックも全方向から得られます。ある職種にとっては常識でも別の職種ではそうでない、ということは多々あるので、各領域の専門家がいてその場ですぐ確認できるのは大きなメリットです。例えば臨床検査技師が入ることで、培養結果をどう解釈すればいいかその場で聞いて、話し合うことができます。臨床検査技師を介して、検査室と良好な関係を築けるというメリットもあります。

また、チームの医師が主治医の考えを代弁する形となって、会議の場で問題が解決することもあります。例えば、カルテから「主治医は膿瘍治療のため、抗菌薬投与をもう少し続けたいのだろう」と考えられ、「あと1週間だけ様子をみよう」という結論になったケースがありました。また造血幹細胞移植患者では、移植細胞が生着し白血球が増加する時期に発熱がしばしばみられます。その発熱が治まったにもかかわらず抗菌薬投与が続いていたケースでは、薬剤師から「投与を中止した方がいいのでは」という意見が出ました。ガイドライン的には確かにそうなのですが、感染症専門医の立場から「このケースではもう少し投与を続けた方がいいのではないか」と見解を述べ、最終的に介入には至りませんでした。

そのほか抗菌薬を減らすのとは逆に、「アスペルギルス属などを想定した抗真菌薬を投与し追加した方がよいのでは」とこちらから主治医に提案するケースも、稀にですがあります。