列島縦断AMR対策

事例紹介シリーズ

TOP > 列島縦断AMR対策事例紹介シリーズ > ペットの臨床現場でAMR対策の普及啓発を推進

このコーナーでは、薬剤耐性(AMR)対策の優良事例として内閣官房の「AMR対策普及啓発活動表彰」を受賞した活動をご紹介しています。第11回で取り上げるのは、「小動物臨床現場でのAMR(薬剤耐性)対策活動」で「薬剤耐性へらそう!」応援大使賞を受賞した、獣医臨床感染症研究会(VICA)の取り組みです。AMR対策は、ヒト・動物・環境のワンヘルスを考慮しながら進めることが重要です。今回は動物の中でも、ペットの臨床現場において様々なAMR対策を行ってきたVICAの活動について、会長を務めるむらた動物病院院長の村田佳輝先生にお話を伺いました。

むらた動物病院院長

略歴 1980年北里大学獣医学部獣医学科卒業、1982年同大学院獣医学修士取得、1983年さわき犬猫病院を経て、1984年から現職。2009年千葉大学大学院医学薬学府にて医学博士取得(医真菌学)、2016年からは東京農工大学農学部附属国際家畜感染症防疫研究教育センター参与研究員、北里大学生命科学研究所感染症学講座研究員、明治大学感染症情報センター研究員も務めている。

小動物分野では初の臨床感染症専門家集団

ワーキンググループを作り、実態調査やガイドライン作成に取り組む

獣医臨床感染症研究会(VICA)について教えてください。

村田氏 VICAは2013年に発足した、小動物分野における臨床感染症の専門家集団です。それまで獣医学領域では、日本感染症学会や日本化学療法学会に相当するものがなく、特に小動物分野においては薬剤の使用指針も整備されていませんでした。そのため広域抗菌薬や長時間作用型抗菌薬が当たり前のように使われ、薬剤耐性菌の増加が懸念されていました。また敗血症の概念も確立されておらず、臨床現場で血液培養検査を行うことは皆無に近い状況でした。

こうした状況をふまえ、日常診療において感染症とどのように取り組んでいけばよいか、指導的立場となる専門家集団を作る足がかりとして立ち上げたのがVICAです。家畜など大動物に関しては1972年から動物用抗菌剤研究会が活動していますが、小動物ではVICAが初めてです。AMRと敗血症についてはそれぞれワーキンググループを作り、診断・治療の標準化や予防のための普及啓発活動に取り組んできました。また、もともとVICAを作るきっかけとなったのは、人獣共通感染症であるレプトスピラ症の実態調査でした。それもあって、日常多くみられる人獣共通感染症の予防啓発についても、設立当初から取り組んでいます。

今回はAMR対策の取り組みが受賞対象となったわけですね。

村田氏 はい。愛玩動物(以下ペット)は家畜に比べ、AMR対策が進んでいません。そのためペットから分離される薬剤耐性菌の実態調査や、獣医師向けのガイドライン作成などに取り組み、抗菌薬の適正使用・慎重使用の重要性について普及啓発をはかってきました。得られた知見は学会や連携シンポジウム、症例検討会、各種専門誌への投稿などを通じて発信し、広く共有をはかっています。

なお動物のAMR対策については現在、VICAのほかにも動物用抗菌剤研究会、日本獣医師会薬剤耐性(AMR)対策推進検討委員会、農林水産省愛玩動物における薬剤耐性(AMR)ワーキンググループがそれぞれ独自に調査や対策を行い、またお互いに連携し合って、普及啓発に努めています。各会に重複して所属している人もおり、私もすべての会でメンバーになっています。

ヒトから犬、犬からヒトへの感染が証明

そもそもペットの感染症にはどのようなものがあるのでしょうか。

村田氏 ヒトでみられる感染症は、ペットでも一通りあります。原因微生物別では細菌性、ウイルス性、クラミジア・マイコプラズマ・リケッチア性、原虫・真菌性の4つに分けられますが、私は下記表のような5つの分類で考えています。薬剤耐性菌による感染症は「臨床現場で一般的に遭遇する感染症」に含まれます。

| 分類 | 特徴 | 主な疾患 |

|

①病原微生物が特定できる伝染性の感染症 |

◎ほとんどがウイルス性 |

・ジステンパー、レプトスピラ症、猫白血病、猫免疫不全症候群(猫エイズ)など |

|

②日常よくみられる一般的な感染症 |

◎ほとんどが細菌性(多くは腸管内常在菌) |

・尿路感染症、外耳炎、肺炎、皮膚炎、消化器疾患、眼科感染症、鼻腔・副鼻腔炎、子宮蓄膿症など |

|

③緊急を要する(生命に関わる)感染症 |

◎腸管内常在菌が免疫機構のアンバランスにより体内に移行、発症するパターンが多い |

・敗血症、髄膜脳炎、心内膜炎 |

|

④真菌感染症 |

◎真菌(カビ)による感染症 |

・カンジダ皮膚炎・膀胱炎、アスペルギルス外耳炎・肺炎、クリプトコックス肺炎・脳炎など |

|

⑤人獣共通感染症 |

◎同じ病原微生物によってヒトとペットの双方向でみられる感染症 |

・狂犬病、猫ひっかき病、サルモネラ症、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)、レプトスピラ症など |

薬剤耐性菌による感染症の一部は「人獣共通感染症」でもあるんですね。

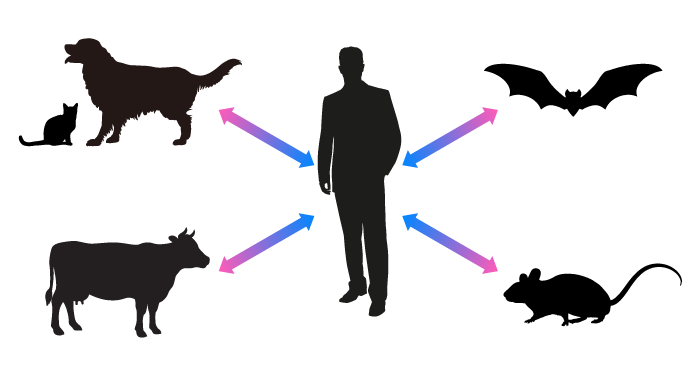

村田氏 はい、ペットで分離されるESBL産性菌という薬剤耐性菌は、ヒトにもペットにもみられます。ESBLは基質特異性拡張型β-ラクタマーゼという抗菌薬を分解する酵素で、ESBLを産生する細菌はペニシリン系やセファロスポリン系など、β-ラクタム薬とよばれる抗菌薬に耐性を示します。ESBL産生菌の中でもESBL産生大腸菌は、ヒトから犬、犬からヒトへの感染が証明されています。

ヒトとペットでやり取りされる耐性菌があるというのは驚きでした。

村田氏 犬や猫を飼っている人の中には、可愛いあまりキスしたり頬ずりしたりする人もいます。動物は自分のお尻をなめますから、糞便中の菌が口腔内にもいて、それが飼い主に感染するという経路が最も多いですね。飼い主と飼い犬の糞便中から分離された大腸菌を調べたところ、同じ遺伝子をもつESBL産生大腸菌が検出され、この経路で耐性菌が行き来していることがわかりました。ESBL産生大腸菌は家庭内だけでなく、ペットショップや動物病院でもやり取りされている可能性があります。

また、ヒトでしばしば問題になるMRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)は、ペットには常在しませんが、ヒトからうつされたものが一定期間存在することがわかっています。飼い主・ペットショップ従事者および獣医療従事者からペットに感染するのではないかともいわれています。これも広い意味では人獣共通感染症に含めることができます。

ペットで問題となっているMRSPとESBL産生菌、MRSA

VICAは2013年発足とのことですが、当時ペットのAMRはどれぐらい認識されていたのでしょうか。

村田氏 漠然と認識はされていたものの実態はわかっておらず、具体的に何か対策を講ずることもありませんでした。特にペット用として広域抗菌薬のフルオロキノロン系、24時間有効な第3世代セファロスポリン系、2週間有効な長時間作用型第3世代セファロスポリン系薬などが発売されてからは、これらが使われることが増え、薬剤耐性菌の増加が懸念されていました。

獣医療で広域抗菌薬や長時間作用型の抗菌薬の使用が増えた背景は?

村田氏 便利なので使われてしまう傾向があるのです。例えば傷ができたペットに、化膿しないようとりあえず抗菌薬を飲ませてしまう。あるいは一人で開業しているクリニックなどでは、検査をして原因菌を絞る時間が取れないために、広域かつ1回で済む抗菌薬を使ってしまう。また「通院回数を減らすため」という理由もあると思います。お仕事があって平日はペットを連れてくることが難しい飼い主に合わせて、多くのペットクリニックが土日診療しているくらいですから、「2日後にまた来てください」とは言いにくい状況があります。

ペットとヒトの薬剤耐性菌には、どのような違いがあるのでしょうか。

村田氏 現在、ペットでみられる耐性菌はMRS(メチシリン耐性ブドウ球菌)とESBL産生菌、これにヒト由来のMRSAを含めても3種類です。このうちMRSは、Staphylococcus intermediusグループやコアグラーゼ陰性ブドウ球菌(凝固酵素であるコアグラーゼを作らないブドウ球菌)の菌種でみられ、特に多いのがS. intermediusグループの1つであるS. pseudintermediusのメチシリン耐性菌(MRSP)です。S. pseudintermediusは動物の表皮に常在する菌で、MRSPもヒトには感染しません。また黄色ブドウ球菌はヒトの表皮にいる菌で、メチシリンに耐性をもつMRSAはペットへの感染例が時々みられますが、ペット同士の感染やペットからヒトへの感染はありません。一方、ESBL産生菌はヒトとペットの双方向で感染が確認されています。複数の系統の抗菌薬が効かない多剤耐性菌でもあり、現在最も注意すべき耐性菌といえるでしょう。

ESBL産生菌にはどのようなものがあるのですか。

村田氏 ESBLを産生しうる菌種には大腸菌、肺炎桿菌、プロテウス属菌などがあり、特に問題となっているのはESBL産生大腸菌です。大腸菌は腸管内常在菌で、ヒトやペットの糞便中にも常在しています。動物は尿路が肛門に近いため、尿路感染症で多く検出されますが、耐性を獲得するとほぼすべてのβ-ラクタム薬が効かなくなるほか、フルオロキノロン系薬にも耐性を示すことが多く、使える薬がかなり減ってしまいます。敗血症を起こしやすい点も問題です。

ペットにおけるAMRの実態について教えてください。

村田氏 動物検体の検査会社であるサンリツセルコバ検査センターの調査1)では、耐性菌としてMRSP4種とESBL耐性菌3種が分離され、その保有率はMRSPが約50%、ESBLが約40%でした。増加傾向にありましたが、幸い、ここ数年はAMR対策の普及啓発が進んできたこともあってか、横ばい状況が見られます。