列島縦断AMR対策

事例紹介シリーズ

TOP > 列島縦断AMR対策事例紹介シリーズ > 地域全体で合同カンファレンスを開催 ~互いに連携しながら感染対策に取り組む~

このコーナーでは、薬剤耐性(AMR)対策のさまざまな事例をご紹介しています。第24回で取り上げるのは、岐阜県における地域連携ネットワーク構築の取り組みです。岐阜県では岐阜大学を中心に、病院については全県、診療所も岐阜市全体で合同カンファレンスを開催し、地域全体で感染対策に取り組んでいます。その経緯や運営の実際などについて、同大学医学部附属病院の馬場尚志先生と、関係者の皆さん(岐阜市医師会、岐阜市内の加算1算定病院、岐阜市保健所)にお話を伺いました。

馬場 尚志氏(岐阜大学医学部附属病院 感染制御室室長、生体支援センター教授)

1995年名古屋大学医学部卒業、2002年同附属病院難治感染症部助教、2011年金沢医科大学 臨床感染症学准教授、2015年国立がん研究センター中央病院感染制御室室長、2017年岐阜大学医学部附属病院生体支援センター准教授、2020年同教授、2022年に感染制御室が新設され、同室長。

高井 國之氏(岐阜市医師会副会長、高井クリニック 院長)

近藤 由香氏(岐阜県医師会常務理事、近藤ゆか耳鼻咽喉科 院長)

村木 敬行氏(岐阜市医師会理事、河渡こどもクリニック 院長)

小森 吉晃氏(岐阜市保健所 感染症・医務薬務課 課長)

鈴木 純氏(岐阜県総合医療センター 感染症内科)

加藤 達雄氏(国立病院機構長良医療センター 副院長、呼吸器内科)

木村 行宏氏(岐阜市民病院 腎臓病・血液浄化センター長、感染対策部長)

宇野 太志氏(岐阜赤十字病院 感染管理室、感染管理認定看護師)

尾崎 明人氏(朝日大学病院 感染対策室 感染管理認定看護師、副看護部長)

(後列左から)近藤由香氏、小森吉晃氏、村木敬行氏、鈴木純氏、木村行宏氏、尾崎明人氏、宇野太志氏

(前列左から)苅谷蕗奈さん・武藤良子さん(岐阜市医師会)、高井國之氏、馬場尚志氏、加藤達雄氏

2024年3月9日 於 岐阜市医師会館

全加算算定施設による合同カンファレンスを開催

2012年に岐阜県全体の合同カンファレンス立ち上げ

岐阜県では早い時期から、感染対策関連の加算を算定するすべての病院が、全県で合同カンファレンスを開催していると伺いました。どのような経緯で始まったのでしょうか。

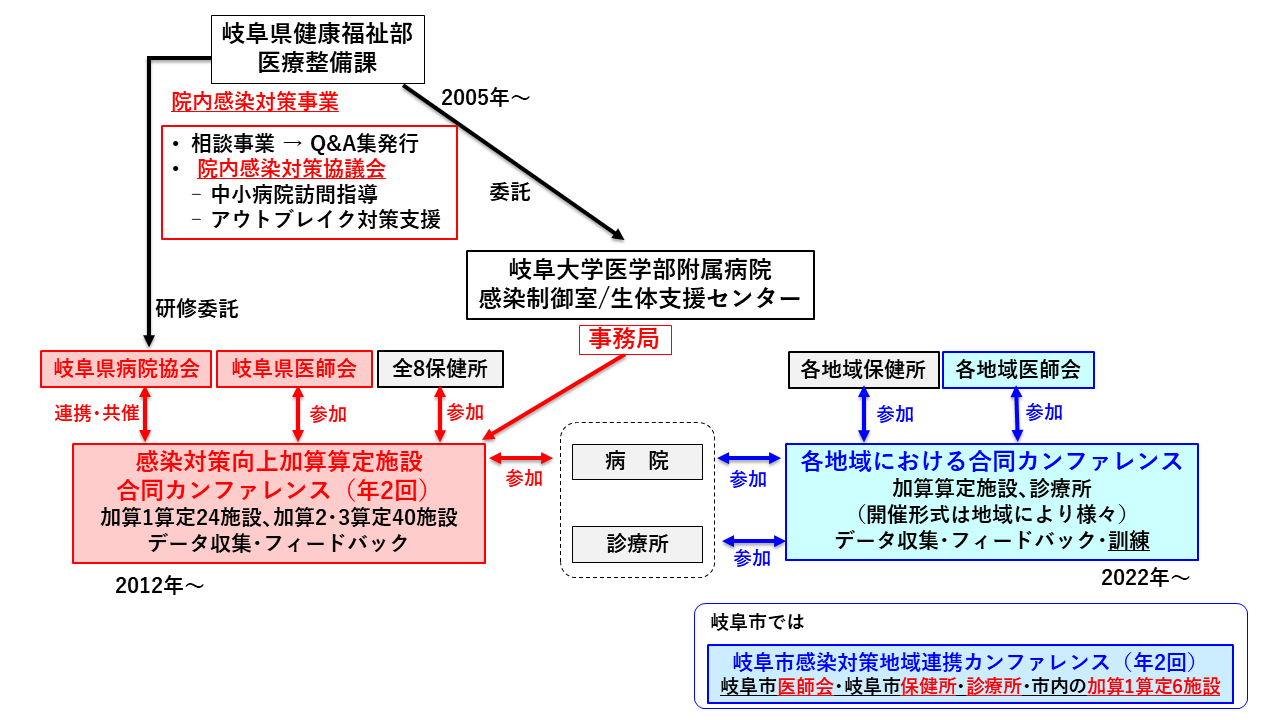

馬場氏 きっかけは、2012年の診療報酬改定で感染防止対策加算1および加算2が新設されたことです。本加算では算定要件として、加算1と加算2算定病院による連携や合同カンファレンスの実施が求められました。この場合、各病院が個々に連携すれば加算は算定できるのですが、それをあえて全病院で開催しているというのが岐阜県の特徴です。

あえて全病院とした理由はどのようなことでしょうか。

馬場氏 もともと岐阜県では、感染症に関連し県全体で集まる機会が2つありました。1つは岐阜大学が事務局を務め、医療施設や行政が参加する岐阜院内感染対策検討会※です。もう1つは、岐阜県病院協会が県からの委託事業として、全病院を対象に開催する院内感染対策研修会です。こうした既存の枠組みがあったことが、全病院が集まりやすかった理由かもしれません。また全県で開催することにより、県全体の情報や各加算算定施設における感染対策上の課題を共有できるメリットもあります。2012年当時、検討会は春、研修会は秋に開催されていたので、算定要件である「年4回以上の合同カンファレンス」のうち2回を、春と秋に全加算算定施設で共同開催する形になったと聞いております。

※2023年3月末で終了

現在、何施設が参加されているのでしょうか。

馬場氏 感染防止対策加算は2022年に感染対策向上加算と名称変更され、要件も見直されました。2024年3月現在、県内の加算1算定病院は24、加算2算定病院は15、また加算3算定病院は25あり、これら64病院すべてが参加しています。ちなみに、岐阜県病院協会との共催としている秋の合同カンファレンスには、病院協会に所属する加算を算定していない施設も参加可としており、実際に参加する施設もあります。加算を取っていなくても、知識を広げ情報を共有することは大切です。

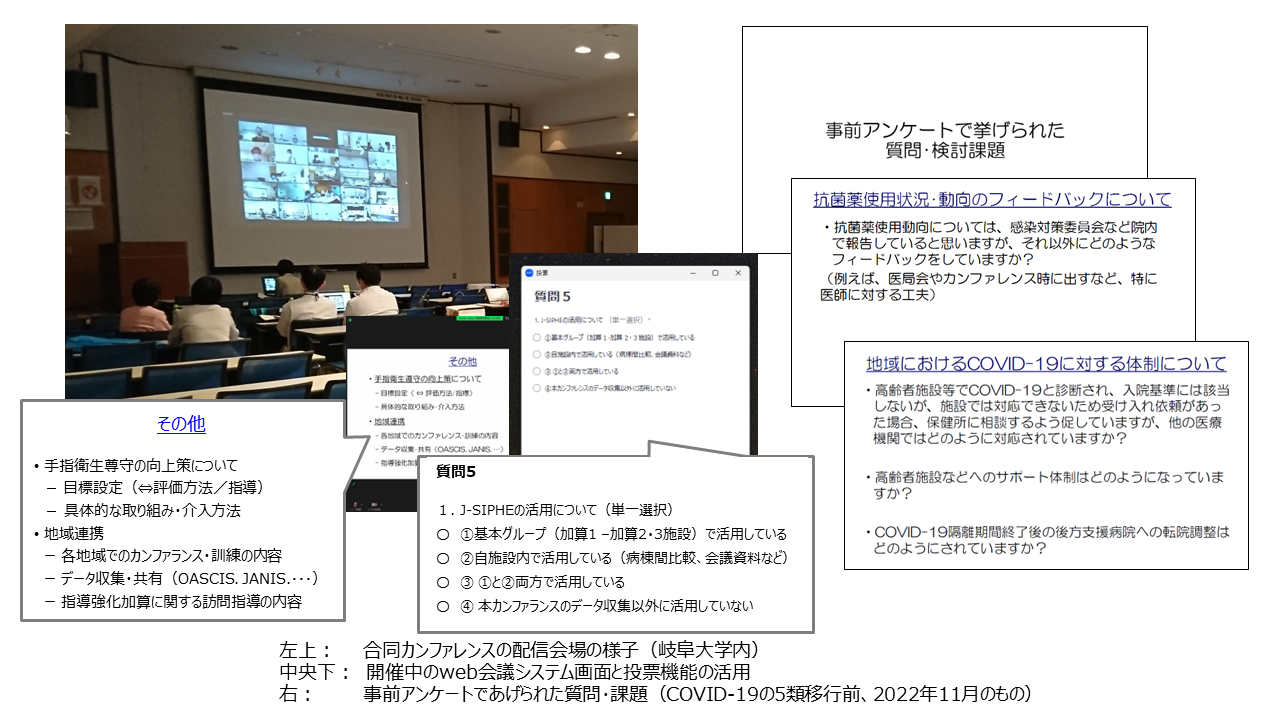

感染対策向上加算算定施設合同カンファレンスの様子

全加算病院がJ-SIPHEに参加、全県でデータを活用

本カンファレンスでは、J-SIPHE(感染対策連携共通プラットフォーム)が活用されているそうですね。

馬場氏 2012年の加算では、薬剤耐性菌の検出状況や抗菌薬の使用状況、手指消毒剤使用量などに関する情報の共有も求められました。そのため、これらのデータを各病院から岐阜大学に集めてグラフ化し、合同カンファレンスでフィードバックする体制を作りました。当初はExcelに入力されたデータを集め、大学内で独自に構築した集計システムを用いて、フィードバック用のグラフや資料を作成していました。

この岐阜県の体制をモデルとして、東海大学の藤本修平教授(当時)が開発されたのがRICSSという地域連携支援システムで、それが現在のJ-SIPHEにつながっています。

データの集計を始めた頃は、作業が大変だったのではありませんか。

馬場氏 私は2017年に岐阜大学に着任したので当時の詳しいことはわかりませんが、入力間違いなどを含め実際さまざまな課題があったようです。以前から勉強会などで病院間のコミュニケーションは取れていたため、電話やメールでやり取りしながら修正したと聞いていますが、大変な労力であったと思います。現在、当カンファレンスでは、データの収集およびグラフ作成はすべてJ-SIPHEで行っています。加算算定病院すべてがJ-SIPHEを導入していることで、都道府県別のJ-SIPHE参加率でいうと岐阜県は最も高く※、こうした点も岐阜県の特徴だと思います。

※(参考)J-SIPHE参加施設数

岐阜県における地域連携の枠組み

早くから連携の下地があったのですね。

馬場氏 私は、他大学に所属していた際、愛知県や石川県でも地域ネットワークに参画していた経験がありますが、岐阜県は医学部が岐阜大学1つということもあって、県と大学の関係が近い感じがします。また、他県より大学、県、保健所など全体を取りまとめる組織が、お互い協力したり学んだりする関係ができていることも強く感じます。こうした土壌が合同カンファレンスのスムーズな立ち上げにつながったのだと思います。

2022年には岐阜市全体の合同カンファレンスをスタート

ここからは、岐阜市における地域連携ネットワークについて伺います。岐阜市でも地域全体で合同カンファレンスを開催しているそうですね。

馬場氏 はい、岐阜市感染対策地域連携カンファレンスを、2022年から年2回開催しています。2022年の診療報酬改定では、感染対策向上加算への名称変更のほか、診療所に対する外来感染対策向上加算が新設されました。その算定要件として、加算1算定施設または地域医師会が主催する年2回以上の合同カンファレンスと、年1回以上の訓練への参加が求められました。

カンファレンスの開催形式について、岐阜市では関係者間で協議を重ね、加算に関連するすべての診療所と病院が参加する合同カンファレンスを、地域全体で共同開催しようということになりました。県全体では病院間の合同カンファレンスを継続する一方、岐阜市ではさらに診療所を加えて、より地域に根差した連携の枠組みを作ることをめざしました。

具体的には何施設が参加しているのですか。

馬場氏 2024年3月現在、岐阜市医師会および隣接するもとす医師会(本巣市)に所属し外来感染対策向上加算を算定する124診療所と、岐阜市内の感染対策向上加算1を算定する6病院、それら加算1算定施設と連携する加算2または加算3算定施設が参加しています。

ここに事務局機能を担う岐阜市医師会、もとす医師会、そして感染症対策における地域行政の要となる岐阜市保健所が参加して、カンファレンスと訓練を行っています。

なお、もとす医師会が加わったのは管轄地域に加算1算定施設がなく、関連が深い加算1算定病院として岐阜市民病院との連携を希望したためです。

100を超える加算算定診療所がすべて参加しているのですね。

高井氏 そうです。2022年の診療報酬改定では、連携強化加算とサーベイランス強化加算も新設されました。診療所が連携強化加算を算定するためには、加算1算定施設に感染症発症状況や抗菌薬使用状況を年4回報告する必要があります。現在、外来感染対策向上加算を算定している医療機関が125診療所あって、そのうち連携強化加算も併算定しているのは81診療所、さらにサーベイランス強化加算については4診療所がJANIS(院内感染対策サーベイランス)またはOASCIS(診療所版J-SIPHE)に登録して加算を併算定しています。

加算1算定6病院が当番制でカンファレンスを共同開催

高井先生は岐阜市医師会の担当として、カンファレンスの立ち上げから関わってこられたと伺いました。開催までの経緯を教えてください。

高井氏 診療報酬改定があった2022年4月、岐阜県医師会からの指示に基づいて、岐阜市医師会では外来感染対策向上加算の算定を希望する124診療所を、岐阜市内の加算1算定6病院に割り振る作業を行いました。これ自体は各診療所の希望に沿って行ったため、大きな混乱はありませんでしたが、病院によって11~42と連携診療所数に大きな差が生じました。またカンファレンスや訓練、連携強化加算のための感染症報告など、さまざまな要件についての検討も必要でした。

診療所にとっては初めてのことだらけで、そもそも加算の意味もよくわからないのに、何をどうすればいいのか。岐阜大学とは以前から新型コロナウイルス感染症対応などで連携しており、医師会として馬場先生にご相談したのが6月のことです。

そこからカンファレンスの共同開催が決まっていったのですね。

馬場氏 加算1算定病院がカンファレンスを別々に開催した場合、各診療所が受けられる情報や支援内容などに差が生じる可能性があります。病院側にとっても、個々にカンファレンスや訓練を運営するのは負担が大きく、また医師会や保健所はすべてと連携する必要があり、かなりの負担となります。地域全体で開催すれば、効率的な運用が可能で負担も軽減できるほか、地域の一体化や情報共有という点でも有用です。

2022年7月に6病院と各医師会、保健所による検討委員会を立ち上げて協議を重ね、最終的に合同カンファレンスを年2回オンラインとのハイブリッド形式で共同開催すること、毎回訓練を含めること、すべての加算1算定病院が分担するものの、ミニレクチャーと訓練は当番制で担当することが決まりました。