列島縦断AMR対策

事例紹介シリーズ

TOP > 列島縦断AMR対策事例紹介シリーズ > 日本におけるAMRサーベイランス~ナショナルデータで得られた知見をAMR対策に活かす~

このコーナーでは、薬剤耐性(AMR)対策に関するさまざまな話題をご紹介しています。第26回で取り上げるのは、AMRサーベイランスです。日本では今、AMRに関してどんなサーベイランスが、どのような仕組みのもとで行われているのか。国立感染症研究所薬剤耐性研究センターの菅井基行先生に、各サーベイランスの実際や、同センターにおけるさまざまな取り組みについて、お話を伺いました。

国立感染症研究所薬剤耐性研究センター センター長

1991年University of the Health Sciences/Department of Microbiology博士研究員、2000年広島大学大学院医歯薬保健学研究科細菌学教授を経て、2018年より現職

2つのナショナルサーベイランス

NESIDの対象は感染症発症症例

薬剤耐性(AMR)に関連したサーベイランスにはどのようなものがありますか。

菅井氏 わが国で行われているナショナルサーベイランスとして、重要なものが2つあります。1つはNESID(ネシッド、感染症発生動向調査)、もう1つはJANIS(ジャニス、院内感染対策サーベイランス)です。いずれもAMR単独ではなく、NESIDは一類~五類感染症を中心とした日本国内の感染症、またJANISは医療機関での細菌培養検査や院内の感染症が主な対象で、その中にAMRも含まれる、という形です。これらは厚生労働省が管轄する事業で、実際の運営はNESIDが国立感染症研究所の感染症疫学センター、JANISは同研究所の薬剤耐性研究センター(以下、AMR研究センター)が行っています。

この2つのほかにAMR関連のシステムとして、J-SIPHE(ジェイサイフ、感染対策連携共通プラットフォーム)やJSAC(ジェイサック、抗菌薬使用サーベイランス)などがあります。 NESID:National Epidemiological Surveillance on Infectious Diseases

JANIS:Japan Nosocomial Infections Surveillance

J-SIPHE:Japan Surveillance for Infection Prevention and Healthcare Epidemiology

JSAC:Japan Surveillance of Antimicrobial Consumption

ではまずNESIDについて教えて下さい。

菅井氏 NESIDは、国内の感染症の発生状況や動向を調べるサーベイランスです。対象となるのはcase-based、すなわち実際に感染症を発症した症例です。対象疾患は一類~五類感染症をはじめ多岐にわたり、感染症法に基づいて医師・獣医師による報告が義務づけられているものです。

報告は義務なのですね。

菅井氏 はい。報告には全数報告と定点報告の2種類あり、一類~四類感染症と、五類感染症の一部が全数報告の対象です。一方、五類感染症の一部は定点報告対象です。小児科・内科・眼科における指定の感染症、産婦人科・泌尿器科・皮膚科などにおける指定の性感染症、基幹病院における指定の感染症などが対象で、それぞれ全国で指定を受けた医療施設が、週または月単位で届出を行うこととなっています。

AMR感染症は7疾患が届出対象

NESIDにはAMR感染症も含まれるのですね。

菅井氏 はい。2023年4月現在、NESIDへの届出が義務づけられているAMR感染症は7つあります*。いずれも五類感染症で、このうち全数報告の対象となっているのがバンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌(VRSA)感染症、バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)感染症、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌(CRE)感染症、薬剤耐性アシネトバクター(MDRA)感染症の4疾患、また基幹病院による定点報告の対象となっているのがメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症、薬剤耐性緑膿菌(MDRP)感染症の3疾患です。

*感染症法に基づく医師の届出のお願い(厚生労働省)

NESIDの実施体制を教えて下さい。

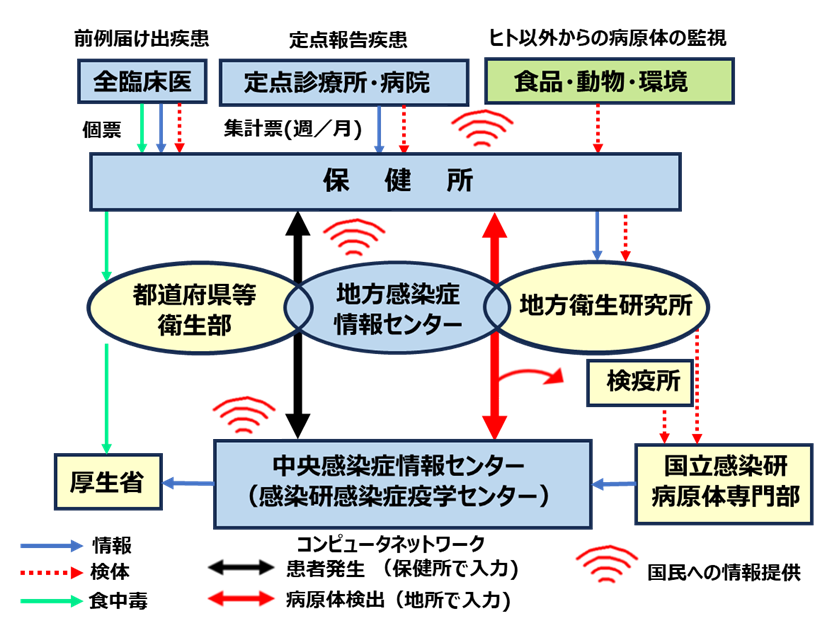

菅井氏 報告義務のある感染症が発生した場合、診断した医師や指定の医療施設は各自治体の保健所にインターネットもしくは紙媒体で届出を行います。感染症によっては菌株も提出する必要があり、地方衛生研究所での試験検査の実施や実施努力が求められています

感染症を起こした患者や病原体の情報は、保健所などでNESIDのデータベースに登録されます。各都道府県から集まったデータは、感染症疫学センターが中心となって解析や評価を行います。その結果は、感染症発生動向調査週報などを介して、国民や医療関係者に公開されています(図1)。

図1 NESIDの仕組み

JANIS検査部門で耐性菌の分離状況を調査

次にJANISについて教えて下さい。

菅井氏 JANISは院内感染の発生状況、薬剤耐性菌(以下、耐性菌)の分離状況および耐性菌による感染症の発生状況を調べるサーベイランスです。検査部門、全入院患者部門、手術部位感染(SSI)部門、集中治療室(ICU)部門、新生児集中治療室(NICU)部門の5つの部門があり、このうちAMRに関連しているのは検査部門と全入院患者部門です。NESIDと違ってJANISへの参加は任意で、目的などに応じて参加する部門も選べます。

検査部門は耐性菌の分離状況を調べる部門で、AMRサーベイランスの要ということができます。対象となる菌種は、主要なものだけで20以上あります。一方、全入院患者部門は主要AMR感染症の発生率を調べる部門で、対象疾患はNESIDと同じ7つ(MRSA、VRSA、VRE、MDRP、PRSP、MDRA、CRE)です。

JANISの検査部門について、実施体制を教えて下さい。

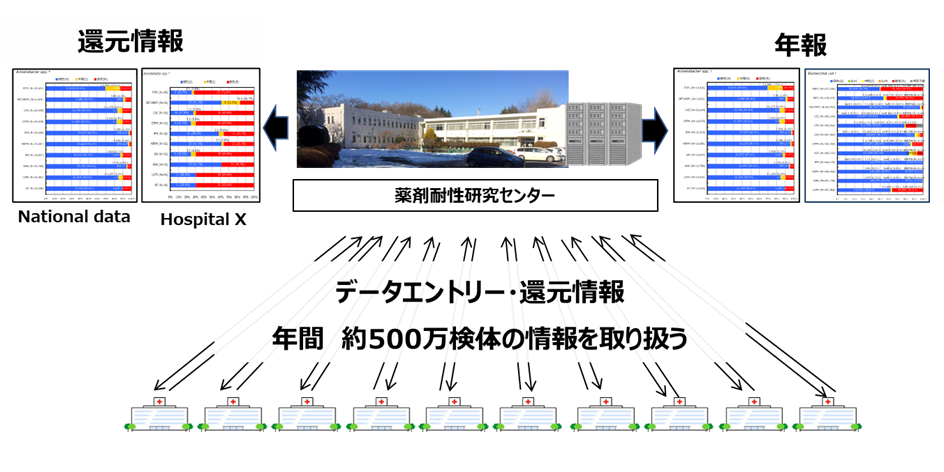

菅井氏 参加施設の毎月の細菌検査データは、自動変換システムでJANISのデータに変換され、ボタン1つでJANISのサーバーにアップロードされる仕組みになっています。集まったデータは、AMR研究センターでエラーチェックや重複処理、薬剤感受性の判定、耐性菌分離率の集計などを行ったうえで、各参加施設にフィードバックされます。

データは公開されているのですか。

菅井氏 参加施設からのデータを全国集計したナショナルレポートが、一般に公開されています。レポートでは耐性菌分離率の年次推移や主要細菌の抗菌薬感受性率(アンチバイオグラム)などを見ることができ、各耐性菌が増えているのか減っているのか、またある細菌がどんな抗菌薬に対して感受性を残しているのかがわかります。他方、各参加施設には、その施設の集計データと全国集計結果とを比較したレポートが、還元情報としてフィードバックされます。全国平均における自施設の立ち位置がわかり、院内感染対策を進める際の指標として用いることができます(図2)。

図2 JANIS検査部門の仕組み

case-basedとlaboratoy-based

JANISへの参加は任意とのことですが、どれぐらいの施設が参加しているのですか。

菅井氏 検査部門には2024年1月現在、4,000を超える施設(病院約3,000、診療所約1,000)が参加しています。2015年の診療報酬改定における「感染防止対策加算1」、2022年の改定における感染防止対策加算見直しや「外来感染対策向上加算」「サーベイランス強化加算」新設などを背景に、参加数は年々増加しています。200床未満の病院や診療所の参加も増えました。日本全国の病院は約8,000ですから、その約4割、また500床以上の病院では8割以上が参加していることになります。

NESIDでもAMRのデータを取り扱っていますが、JANISとどう違うのですか。

菅井氏 JANISの検査部門はlaboratory-based、すなわち医療施設の細菌検査室で得られた菌株についてのサーベイランスです。NESIDと同じく実際に感染症を起こした症例の菌株も含まれますが、それだけでなく、たまたま菌が分離された症例、つまり感染症を発症していない保菌者の菌株も含まれます。この点がNESIDとは大きく異なります。

国のトレンドを反映したナショナルデータ

JANISの方が扱うデータの数は多いのでしょうか。

菅井氏 はい。CREを例にとると、NESIDはCRE感染症と医師が診断した症例のみが対象で、毎年約2,000例の届出があります。一方、JANISの検査部門の場合、感染症かどうかは問われず、参加施設で分離されたすべてのCREが対象となるため年間9,000~1万例にのぼり、数が圧倒的に違います。現在、検査部門全体では年間約500万検体の情報を取り扱っています。これは世界的にみても非常に多いといえます。

JANISのデータは、日本の耐性菌の動向を知る目安になると考えられますか。

菅井氏 そうですね。新型コロナウイルス感染症の流行が耐性菌の分離率にどのような影響を与えたか、世界各国から報告があったのですが、せいぜい100~200例と、地域の病院のデータを集めたぐらいの規模でした。これに対し、JANISのデータは万単位と桁数がはるかに違い、非常に確実性の高いナショナルデータとして提示することができました。国のトレンドをしっかり反映しているという点で、どこに出しても恥ずかしくないデータだと思います。

ちなみにJANISのデータは、WHO(世界保健機構)の加盟国が参加するGLASSという国際的な耐性菌サーベイランスに、日本のデータとして提出されています。

GLASS:Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System

地域における感染対策を支援するJ-SIPHE

J-SIPHEについても教えて下さい。

菅井氏 J-SIPHEは感染症に関するデータを医療施設間で共有し、地域連携やAMR対策に活用するために作られたプラットフォームです。ただ、広くデータを集めるという意味では、サーベイランスということもできます。運用しているのはAMR臨床リファレンスセンターで、2023年12月31日現在、2534施設が参加しています*。J-SIPHEはJANISとシステム連携をしており、J-SIPHE参加医療機関は、JANISデータベースに格納されている自施設のデータを簡単にJ-SIPHEに取り込むことが出来ます。

*参加施設数:3579施設(2025年3月1日時点)

J-SIPHEも参加は任意なのですね。

菅井氏 はい。ちなみに、J-SIPHEの微生物・耐性菌関連情報の登録はJANISへの参加が前提とされており、JANISのシステムと連携しています。耐性菌の分離状況やAMR感染症の発生状況などは、JANISのデータがそのまま使われます。このほかJ-SIPHEには、感染症診療状況や抗菌薬の使用状況、感染対策に関する情報も集まってきます。こうしたさまざまなデータをパラレルに見ることで、自施設や地域における治療や感染対策に活かすことができます。

JSACはどのようなサーベイランスですか。

菅井氏 JSACは耐性菌ではなく、抗菌薬の使用状況に関するサーベイランスです。J-SIPHEと同じく、AMR臨床リファレンスセンターが運用を担い、全国および各都道府県における抗菌薬の使用量を、販売量情報およびNDB(匿名医療保険等関連情報)に基づいて調査しています。その結果は一般に公開されています*。

*抗菌薬使用サーベイランス Japan Surveillance of Antimicrobial Consumption (JSAC)